�������X�E�X�^�[���̕���

�\�\�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�ƃV�����f�B�E�z�[���\�\�@

��t�@�Β��@�w���[�N�V���[�̋u����C���O�����h�߂�x

�u��1����3�́@�R�b�N�X�E�H���h�\�\�������X�E�X�^�[���Ƃ����V��v���

�ځ@�@�@��

��1�́@�p���w�ő�̊�@�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x

��2�́@�������X�E�X�^�[���̐��U

��3�́@�V�����f�B�E�z�[��

��1�́@�p���w�ő�̊�@�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x

�@�m�[�X�E���[�N�E���[�A�Y�̓쐼���ɂЂ낪��n���u���g���u�ˁithe Hambleton Hills�j�́A�������[�N�V���[�̋u�˒n�тł��A�k�����̂���ɂ���ׂ�ƁA���R�������₩�Ȉ�ۂ�������B����́A�X���������L���Ȃ��ƂƁA��Ƀ��[�N���n���Ђ炯�Ă��邩�炩������Ȃ��B

�@���̗̖L���ȃ��[�N�V���[�̕Гc�ɂɁA�p���w�j��ЂƂ���ٍʂ����ƁA���̃������X�E�X�^�[���iLaurence Sterne�j���Z��ł����Ƃ�����B���[�N�̖k��32�L���̂Ƃ���ɂ��鏬���ȑ��R�b�N�X�E�H���h�iCoxwold�j�́u�V�����f�B�E�z�[���iShandy

Hall�j�v�ł���B

�@�����������̂́A���͂܂������̋��R�������B

�@������A���[�N�V���[�k���̌�ʂ̗v���T�[�X�N�iThirsk�j���瓌��A170�������A�n���u���g���u�˂ւƃh���C�����Ă���Ƃ��������B���[�N���n�������낷�u�̉��̃T�b�g���E�o���N�E�g�b�v�iSutton

Bank Top�j�̃C���t�H���[�V�����E�Z���^�[�̊ό��ē��ŁA�߂��̑��ɃX�^�[�����Z��ł����Ƃ�����A�����������قɂȂ��Ă��邱�Ƃ�m�����̂ł���B

�@�������X�E�X�^�[���Ƃ�����Ƃ́A1713�N�ɐ��܂�A�P���u���b�W��w�𑲋Ƃ��Ėq�t�ƂȂ������A�����̂�����Ȃ��c�ɖq�t�������B�Ƃ��낪1760�N�A46�̂Ƃ��ɔ��\���������w�a�m�g���X�g�����E�V�����f�B�̐��U�ƈӌ��iThe

Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman�j�x�̈��������Ĉ��A���ڂ����сA����̒����ƂȂ�����Ƃł���B

�@���������̏����Ƃ������̂́A���e�Ƃ����`�ԂƂ����A�]���̕��w�̕��ނɂ͂����܂�Ȃ��悤�ȕ��ς�Ȃ��̂������B����ł��Ă��̏����́A�u20���I�̕��w�ɁA���E�I�ɂ����Ƃ��傫�ȉe�������������v�ƌ����Ă���̂ł���B

�@�������X�E�X�^�[������{�ōŏ��ɏЉ���̂́A�Ėڟ����Ƃ����B�ނ́A�X�^�[�������̂悤�ɏЉ���B

�@�u���͐̏\�����I�̒����p���Ɂw���[�����X�A�X�^�[���x�Ƃ��ӖV�傷�߂�A�ł��V��炵���炴�鏬���͂��A�������̌���ɂāA�S�\�N��̍����Ɏ���܂ŁA���d�̈���ɗ]����ۂ��A���w�j�̏o�閈�Ɉ�Ŗ��͔��ł̘J�͂҂ɗ^������́A��Ɓu�X�^�[���v�ׂ̈ɏj���ׂ��A�m�u�X�^�[���v�ׂ̈ɔ߂��ނׂ��̉^���Ȃ�A�v�i�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�Ėڟ��A���ΑS�W��\�A��g���X�j

�@�����ǂ����ł��A�������X�E�X�^�[���Ƃ͉���炠�₵���ȍ�ƂɎv���A�Ǐ��D���̍D��S���������Ă�Ƃ��낪����B

�@�Ƃ��낪�A�ނ̒����w�g���X�g�����E�V�����f�B�x���A����܂��Ȏ҂Ȃ̂ł���B���̍�i�̖|��҂ł���閴�c�ėY�́A��g���ɂ́u�܂������v�ŁA���̂悤�ɋL���Ă���B

�@�u�܂��`�����炢���Ă��v����������̊�����Ƃ����āA�ǎ҂����R�Ƃ����邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��邩�̔@���ł���B�T�}�[�Z�b�g�E���[���Ȃǂ������̋ɒv�Ƃ��Ă���Ƃ���́A�w�n�߂���A������A�I����x�\���ȂǕ����炦�Ƃ����`�ŁA�l��H�����Ƃ������ꂭ�炢�l��H������i�͂�����Ƒ��Ɍ�������Ȃ��B�u�ǂ��������ǂ����K�����A����ɂ킯�̂킩��Ȃ��C�l�i�Ȃ܂��j�̉����݂����ȍ�i�v�Ƃ����̂́A�����������ӂ܂�������D�v���̕]�������ƋL�����邪�A�܂��ɂ��̒ʂ�Ƃ����Ă悩�낤�v

�@���̉p���w�҂̒���D�v�́A�|��ɂ��Ę_�������͂̂Ȃ��ŁA�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�ɂ��āA���̂悤�ɂӂ�Ă���B

�@�u���Ƃ��X�^�[���̗�́w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�ł���B�������ɐH�~�͂���������̂��̂ŁA���ɐ����قǂ���G���ŘA�ڂ��͂��߂����Ƃ�����B���̌�Ȃ�ǂ����e�𗊂܂ꂽ���A��Ƃ��Ď��ނ����B�Ȃ܂����̊�X�^�C���̓��{�ꉻ�Ȃǂ��l���Ă�肾�����̂������Ȃ������B�Ƃ���ɔߖ��グ���̂ł���B�����̗����A���߂��卜���������A�����������ɁA�ɂ���i�ɂȂ��Ă��炪���S�ɂ���グ�ł������v�i�w�p���w��Ȃ��x����D�v�A�V���I���j

�@�����̕]������A�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�������ɕ��ς��œ���ȍ�i�ł��邩���z���ł��悤�B

�@�������X�E�X�^�[�����c������i�́A�q�t�Ƃ��Ă̐����W���̂����Γ�삾���ł���B�������ނ͂��́w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�̈��ł����āA���w�j�ɕs�ł̖����c�����̂ł���B

�@���̏����́A�ނ��S���Ȃ�O�N��1767�N�܂łɑ�9���܂Ŕ��\���ꂽ���A�����̂܂܂ŏI����Ă���B����ł��閴�c�ėY��̊�g���ɔłł́A��y�[�W�߂�������咘�ł���B

�@���́w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�ł��邪�A�ǂ����ς��Ȃ̂��Ƃ����ƁA�����ɋ�����قǂł���B�܂��A�ǂݐi��ł����Ă��A���������ɃX�g�[���[�������Ă��Ȃ��B�b�͂킫���ւƂǂ�ǂ���Ă䂫�A���ꐫ�����҂��Ă���ǎ҂́A�͂��炩����āA�݂��Ƃɗ�����B�v����ɁA�X�g�[���[������悤�łȂ��̂ł���B

�@�����́A�܂���l���̎�َ��ւ̒Q������͂��܂�B�Ƃ��낪�A���ꂪ�a���܂ł̘b�ɂȂ����Ă䂭���Ǝv������A���̎Y�k��q�t�̘b�ƂȂ�B����ɁA�q�t�̔n�̘b���瓹�y�̘b�ւƂÂ��A�b�͂���ʕ����ւƂނ����A���̘b���킩��Ȃ��Ȃ�B

�@��l���̃g���X�g�����́A���́u���v�Ƃ��Ă͓o�ꂵ�Ă�����̂́A��1���A��2���ɂ͏o�Ă��Ȃ��B��3���̏I���̂���ɂ悤�₭���܂�Ă��邪�A�b�̒��S�ɂ͂��Ȃ��B�b�́A�����ɂ킫���ւƂ���Ă��܂��B�����āA��4���ɖ����̏�ʂ��o�Ă���Ƃ�������ɁA��l���͂Ƃ���Ƃ���ɓo�ꂵ�Ă���B�������āA�ނ́u���U�v�Ɓu�ӌ��v�͂ǂ����֍s���Ă��܂��B

�@�ł́A�����͂ǂ��i�s����̂��Ƃ����ƁA�g���X�g�����́u���imy father�j�v�Ƒޖ��R�l�́u�f���g�E�r�[�imy uncle Toby�j�v�Ɣނ̕����������u�g�����ޒ��icorporal

Trim�j�v�̎O�l���A�����ȓo��l���Ƃ��ďo�Ă���B�����Ď�l���������̂��ŁA���̎O�l�𒆐S�ɘb�͐i�s����B�����ɁA�e��I�l�����o�ꂵ�Ă���B

�@��z�̏�ʂ���������}�b����������ƁA�b�͖{������ĒE�����A����ʕ����ւƍs���Ă��܂��B�����āA�Y�ꂽ����ɁA�Ђ������Ƃ��Ƃ̘b�ɖ߂��Ă���B

�@�Ƃ��낪��҂́A

�@�u�Ǐ��̐����E�^���́A�E���ł��B�\�\���Ƃ����̎��̏�����E������苎���Č䗗�Ȃ����\�\���ꂭ�炢�Ȃ炢�����A���łɏ������Ƃǂ����ɑł������������낵���v�i��1���E��22�́A�閴�c�ėY���g���ɂ��A�ȉ����l�j

�@�ƌ����Ă̂���B

�@�u�\�\�����A����͂�����A���͉��̘b�����Ă��܂��������H�@���̊Ԃɂ����Ƃ܂��A���ꂵ���z���ȗ��s�C���킬�̒��ɂƂт��݂����Ă��邱�Ƃł��傤�H�@�ǂ������U�̓r���Ŗ����Ԃ����āA�ϑz�̗͂Ŏ�ė�����̈ȊO�͂��������y�������X�𖡂키���ƂȂǂƂĂ���邳��Ȃ��Ƃ��܂������ł��̂Ɂ\�\�₢�A���̂Lj����̖ϑz�߁A�������Â��ɂ��Ă���I�@�����Ă��̂���ɘb�̐���Â�������I�v

�@�ƂȂ�B����ɁA�X�^�[�����̂����́A

�@�u���m�̐��E�̂�����n���ʂ��Č����p�����Ă���A�ꊪ�̏����������͂��߂�ۂ̐������̕��@�̒��ŁA���͎����g�̂��������ŏ�Ȃ̂��Ɗm�M���Ă���܂��\�\�����ɍł��@���I�����ł��邱�Ƃ��A�^��������܂���\�\���͂܂��ŏ��̈ꕶ�������܂��\�\�����Ă���ɂÂ����̕��͂́A�S�\�̐_�ɂ��܂�������̂ł��v�i��8���E��2�́j

�@�ƂȂ�B

�@�X�^�[���́A�E���������̏����̐^���ł���ƌ����B���������āA�b���u���͂ǂ��W�J����̂��v�Ǝv���Ă���ƁA���̂܂ɂ��b�肪����A�O�̘b�̂Â��͂ǂ����֍s���Ă��܂��B�����Ď��̏͂ł́A�܂��ʂ̘b���͂��܂�B�u�������̘b�͂ǂ��Ȃ����̂��v�Ǝv���Ă���ƁA���͂����ɁA�܂��Ђ������Ɗ���������肷��B

�@���������Ęb�͍s���߂���A�E���Ɣ������肩�����B���f���ēǂ�ł���ƁA�����ɂ��炩���Ă��Ă킩��Ȃ��Ȃ�B�ǂނق����A�s���߂���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��x�O�x�Ɠǂ݂������āA����ƑO��W���͂����肵�Ă���Ƃ��������B�܂��Ɂu�Ȃ܂��v�Ƃ����ׂ����A�u�A���[�o�v�I�ł���B

�@�������X�^�[���́A���ꂼ��̓o��l���̑����猩��A����͒E���ł��Ȃ�ł��Ȃ��Ƃ����B�����Ď閴�c�ėY�́A���ꂱ�������̍�i�̖��͂ł���ƁA��g���ɂ́u�܂������v�Ŏ��̂悤�Ɍ����Ă���B

�@�u�`���̎�l����ق̏�ʂł̕�e�̕s�K�ȘA�z���͂��߂Ƃ��āA�쒆�l���̂��낢��ȏ�ʂł̂��낢��ȘA�z���i�����j�S�R���Ă������ʕ����ɘA�z���͂��Ă��܂��ȂǂƂ��������A����ɂ͎��Ɍ��莩�g�A��Ҏ��g�̘A�z��p��������āA����炪�݂��ɔw�y��������������肷��Ƃ���ɁA�b���ʂꂽ��o����������ꍇ�����肵�āA�`�̏�ł͑�E�����E��������Ԃ��Ȃ���A���\�����ɂ���s�v�c�ȓ�����������o���b���u�i�s�v���Ă䂭�̂��A���̍�i�̔�ނȂ��Ɠ��̖��́E���i�ƂȂ��Ă���v

�@�܂��A���̏����̂�����̖��͂́A�u���v�Ɓu�f���g�E�r�[�v�Ɓu�g�����ޒ��v�̂������ɂ��킳����b�ł���B�����E�@���E���j�E�N�w�̂��Ƃ�b���Ă���Ǝv���Ă���Ɓ\�\�����́A�����̎Љ�h�������������肵�Ă���̂ŁA�e�Ղɂ͗����ł��Ȃ��Ƃ�������邪�\�\���̂܂ɂ��A����I�Ȃ��킢���Ȃ��b��A�ΎG�Șb�ɕς���Ă��܂��B�����āA�܂�ŗ���̂悤�ɁA�X�g���Ɨ��Ƃ����̂ł���B

�@���̏����̃X�^�C���ɂȂ��ɂ́A�������ԂƐh�����K�v�ł���B��ǂ����Ƃ�����A���ǂ����Ƃ����肷��Ǝ��s����B

�@�������A�X�^�[���ƂƂ��ɂЂƂ��ю��R�ȘA�z�E�E���̐��E�ɗV�Ԃ��Ƃ����ڂ���ƁA����قǖ��͓I�ň������܂�镶�w�͂Ȃ��B���ꐫ���Ȃ��̂ɁA�s�v�c�Ƃ��Ƃ����������Ȃ̂ł���B

�@�u���̊肤�Ƃ���͂����A�w�l�ɂ͂��̐l�̂��̐l�D���Ȃ����Řb��i�߂�����̂��悢�x�Ƃ������P���A���̐l�X�Ɏ�����邱�Ƃ����ł��v�i��9���E��17�́j

�@�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�ɂ́A�`�Ԃ�\���ɂ��ς���Ă���Ƃ��낪����B������ʔ������̋C�܂���A�v�����̂悤�Ȃ��̂��e���ɂłĂ���B

�@���̍ł�����̂́A��1���̑�12�͂Ŗq�t�̃����b�N�iYorick�j�\�\���̃����b�N�́A�V�F�C�N�X�s�A�́w�n�����b�g�x�ɂłĂ��铹���̃����b�N�̎q���Ƃ������ƂɂȂ��Ă���\�\�̎��𓉂ނƂ���ł���B�X�^�[���́u�����A�����A�����b�N��iAlas,

poor Yorick!�j�v�ƒQ���A�ߒQ�̂��܂�ɁA���̃y�[�W���܂����ɓh��Ԃ��Ă��܂��̂ł���B

�@�܂��A��3����36�͂ɂ́A�u�}�[�u���E�y�[�W�v�Ƃ������̂��łĂ���B�����āA

�@�u���̎��ɏo�ė���n�����͗l�̃y�[�W�̋����鋳�P�ȂǁA�ƂĂ����Ȃ��ɂ킩����̂��Ⴀ��܂���ˁi���̃y�[�W�����A���̂��̒���̃S�`���S�`�������ے��Ȃ�ł����ˁI�j�B����͂��傤�ǁA���Ԃ̐l���������ꂾ���̌�������������Ă��A�����̐^���ȃy�[�W�̈Í��̃��F�[���̉��ɍ��Ȃ���̂��Ƃ��B���ꂽ�܂܂ɂȂ��Ă���A�����̎v�z���s�ׂ��^�������A���ɉ𖾂ł��Ȃ������̂Ɠ������ƂȂ�ł���v

�@�Ƃ���B

�@��4���̏��߂ɂ́A���e����Ɖp��̑Ζ�̃y�[�W���łĂ���B

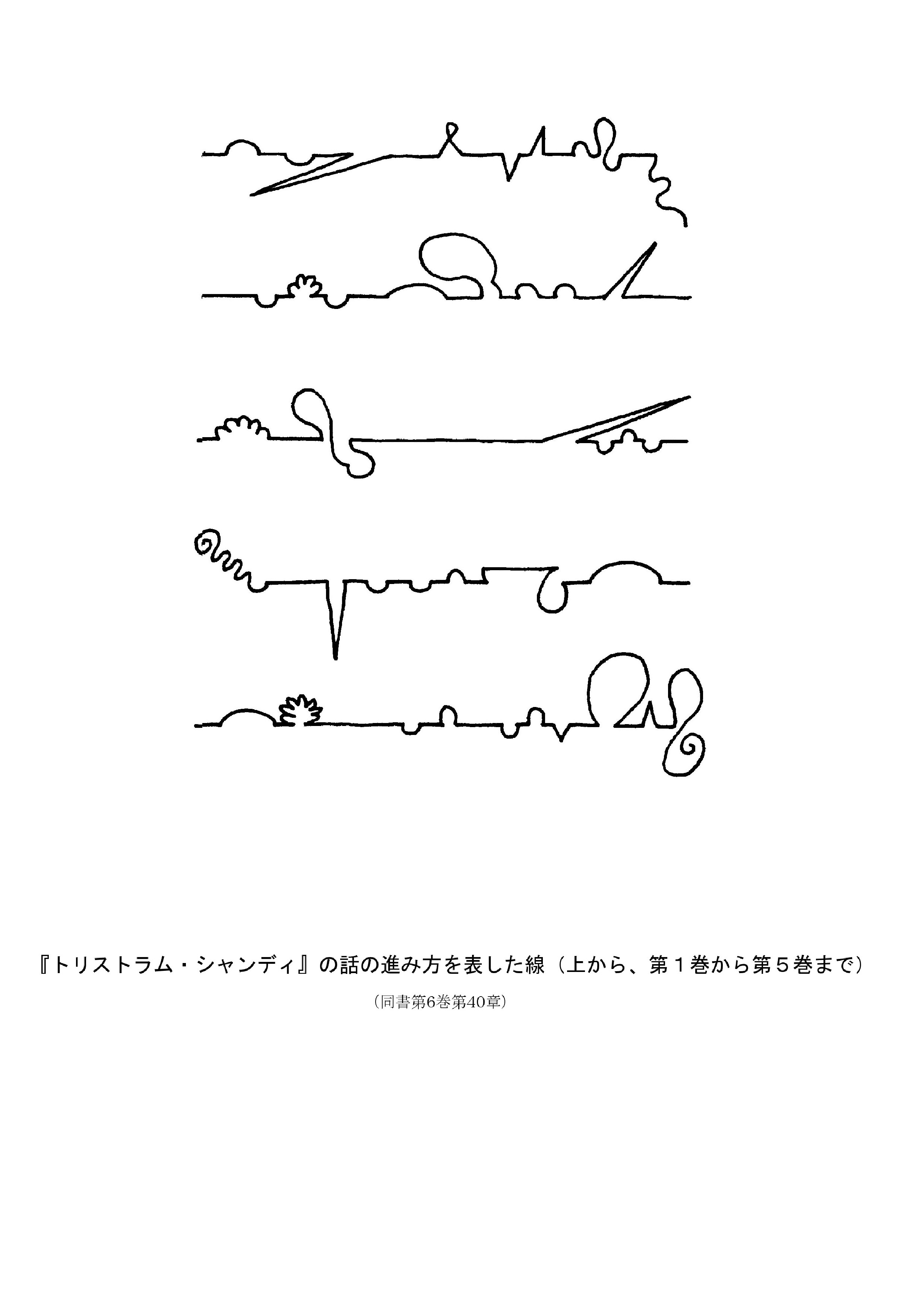

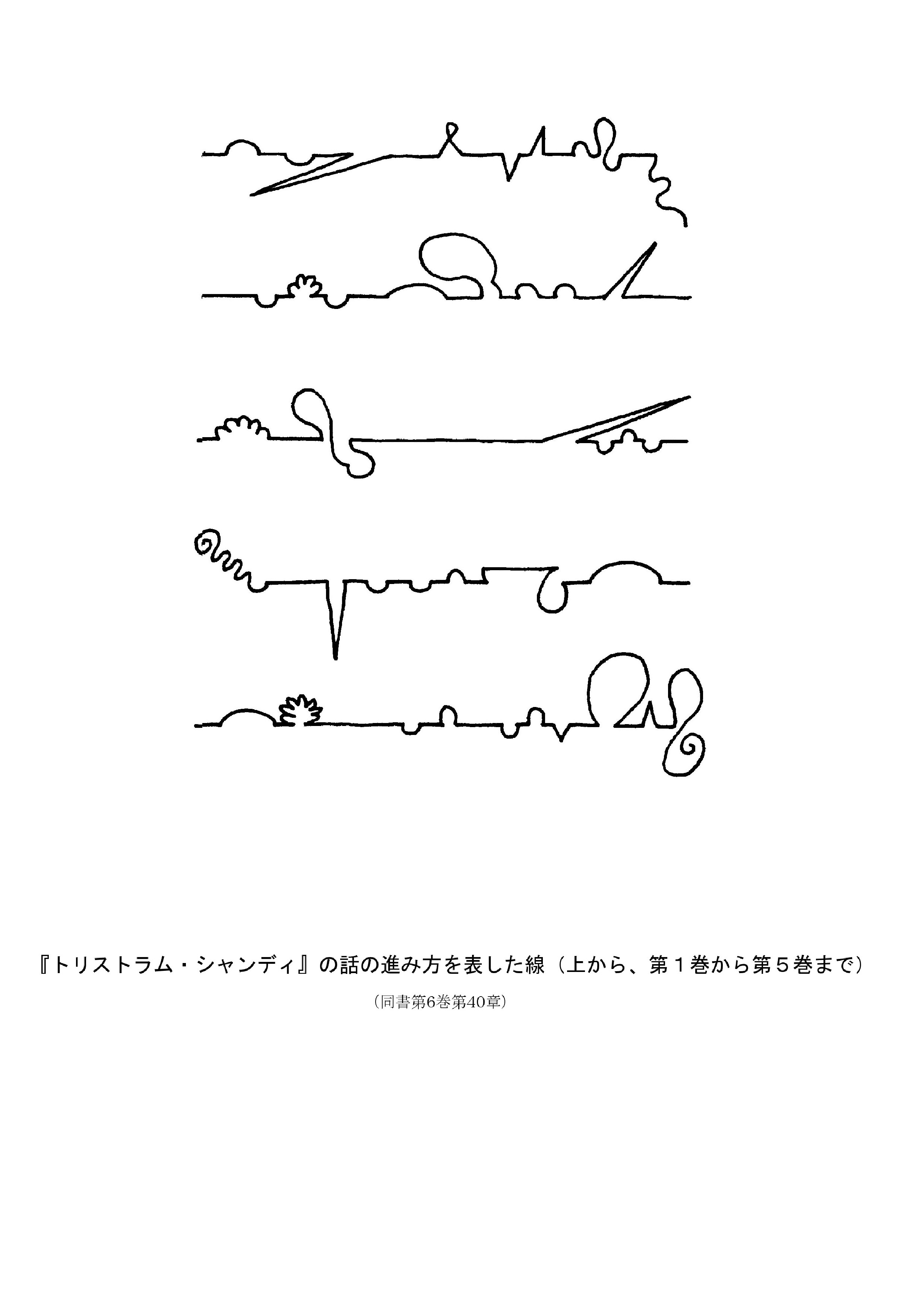

�@��6���̑�40�͂ɂ́A�����ƋȐ��łł��������A�ܖ{�A����Ă���B�����̐��́A�ۂ���тł���A������肵�Ē��S����͂����B����ɋȂ��肭�˂�����A���[�v��`�����肷��B�Q�������Ă���Ƃ��������B�����ܖ{�̐��́A��҂���1�������5���܂łɂ��ǂ��Ă����b�̐i�ݕ���\�������̂��ƌ����B�����āA�u����͂��̂悤�Ȗ͔͓I�Ȑi�ݕ��ɓ��B���邱�Ƃ����A�����ĕs�\�ł͂���܂���v�ƌ����Ĉ꒼���������Ȃ���A�܂��E�����Â���̂ł���B

�@

�@�܂��A��9���̑�18�͂Ƒ�19�͂́A���������ĂȂ������̂܂܂̃y�[�W�ł���B

�@����ɂ́A�����u�����������ȂĈ�ƂȂ��鏬���Ƃ����A�V��L��́u�X�^�[���v�Ɏn�܂�A�����āu�X�^�[���v�ɏI���v�i�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x���ΑS�W��12���A��g���X�j�Ƃ��������悤���Ȃ������B

�@�����Ă��̎��̑�20���́A�����Ȃ聖��̕����ł͂��܂�A���ꂪ���s�Â������ƁA�b�肪��������ς���Ă���B

�@�Ƃ���ŁA���́���Ŏ�����镚���̕����́A�e���ɂłĂ���B����́A�ǎ҂ɏ���ȘA�z���������ʂƂ��Ďg���Ă��邪�A�����́A�����ɂł��Ȃ��A�������Ƃ���́u��ڂɗ���ď�i�Ȃ炴�鎖�v��A�z������Ƃ���ł���B

�@���Ƃ��Α�9����20�͂ŁA�u�f���g�E�r�[�v�ɂЂ����ɍD�ӂ��悹�関�S�l�̃E�H�h�}���v�l�iMrs Wadman�j�ɁA�ނ��푈�Ŏ��l�a���̏��̂��ƂŁA���ꂱ��Ƃ����Ăɖϑz�������ʂȂǂł���B

�@���Ȃ݂ɑ�8������o�ꂷ��E�H�h�}���v�l�Ɓu�f���g�E�r�[�v���߂���b�́A��l���̒a�����疽���ɂ������ʂƓ��l�ɁA���̏����̃n�C���C�g���Ȃ����̂ł���B

�@�܂��X�^�[���́A���ɂł��Ȃ����Ƃ��A�����̂ق��ɁA���t������Ƃ�����@�ŕ\�����Ă���Ƃ��������B��7���ŁA�ӂ���̃t�����X�̓����o�Ă���Ƃ���̘b�ł���B�����Ȃ��Ȃ������o�������������Ƃ��āA�C���������ɂ���u�n���ɗ�����ߐ[�����t�v���A��ɕ������āA�ӂ���Ɍ��݂ɋ����Ă���̂ł���B

�@�E�H�h�}���v�l�̘b�Ƃ������̘b�Ƃ����A�܂�ŏ��C���̂悢����̉��Θb�̂悤�ł���B���Ƃ������ď�i�Ȃ炴��l�ԂɂƂ��ẮA����őދ��Ȑ����k�c����j�k�`�̂������ɂЂ�����������������̌����A�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�̖��͂̈�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B

�@����Ȃ킯�ł��邩��A��i�̂��炷�����������͕̂s�\�ɋ߂��B�ǂނق��Ȃ��̂ł��邪�A�c�O�Ȃ���A�閴�c�ėY��̊�g���ɔł͐�łƂȂ��Ă���B

�@�����ŁA��l���u�g���X�g�����E�V�����f�B�v�̎�ق���a���A�����ɂ��Ă̕��������p���āA���̏����̕��͋C�𖡂���Ă��炤���Ƃɂ���B�������A�����̏�ʂ́A�Ƃ���Ƃ���Ɍ���Ă���B

�@����́A���̂悤�ɂ��Ă͂��܂�B

�@�u���߂̐Ȋ肢�́A�����炩�Ȃ�ʂ��ƂȂ���A���̕����ꂪ�ǂ��炩���A�Ɛ\���������̏ꍇ�����Ƃ����������������`�����������͂��ł�����A�Ȃ낤���ƂȂ畃�ƕ�̑o�����A���̎��Ƃ������̂������ނƂ��ɁA�����Ǝ��������̂��Ă��邱�ƂɋC��z���Ă��ꂽ��Ȃ��A�Ƃ������ƂȂ̂ł��B�i�����j�\�\�����������ׂĂ��l�������ɍl�����v�Z���āA����Ɋ�Â��Ď���i�߂Ă������ꂽ�Ȃ�A���̎��Ƃ����l�Ԃ��A���ꂩ��ǎҏ���������Ƃ����ɂȂ�ł��낤�p�Ƃ́A�܂�ł��������p�����̐��ɂ��������邱�ƂɂȂ����낤�ƁA���͐M���ċ^��Ȃ����̂ł��v�i��1���E��1�̖͂`���j

�@�u���̕��́A������̂��Ƃł���܂��y���݂ł���A�����̂����̂��ƂɁA����ȏ�K���������l�͂���܂��Ƃ����{���ʂȐl���ł����B�i�����j�\�\�������̐��U�̑��N�ɂ킽���ĝ|�Ƃ��Ă����̂́A�\�\�ǂ̂����ǂ̂������܂��đ����j���̖�Ɂi�����j�\�\���̊K�i�̂Ă���ɂ����Ă������厞�v�̂˂����A����̎�Ŋ����Ƃ������Ƃł����B�\�\�����āA�����捏����Ƃ肠���Ă���b�̍��ɂ́A�N���\�ƘZ�\�̐^�ǂ���ɂȂ��Ă����̂ŁA�\�\���͂��̎��v�̂��Ƃ݂̂łȂ��A�ق��ɂ���e������̂��܂��܂����p���Ȃǂ��A���������ɂ����߂�悤�ɂ��܂����B�i�����j���ׂĂ�������ɕЂÂ��Ă��܂��āA���Ƃ̈ꂩ���̊Ԃ͂����������Ƃɔς킳�ꂸ�ɃT�b�p�����Ă��悤�����߂������킯�ł��B

�@����͂悢�Ƃ��܂��āA����ɂ͂���������s�K���Ƃ��Ȃ����ƂɂȂ�܂����B�i�����j���ɂ͂킽���̕�e�́A��q�̎��v�̂܂���鉹�������ƁA�s��I�ɂ�����̂��Ƃ��q���C�Ɠ��ɕ�����ŗ����ɂ͂��Ȃ��A�\�\���̋t���܂������A�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂����̂ł��v�i��1���E��4�́j

�@�����āA��3���ł��悢���l�������܂��킯�ł��邪�A��Y�ƂȂ�A�ЂƑ�������������B

�@�u�\�\�@��A���肢���Ⴊ�A���ɂȂ��Ă���̂��Ԃ�V�̓��ł����Đ�ɐK�ł͂Ȃ��ƁA�ŏI�I�ɁA�ӔC�������Č����邩�ȁH�\�\����Ⴀ�����A�܂������Ȃ��ɓ��ł���A�Y�k�������܂��B����A�����������Ƃ��̂͂ȁA�ƃX���b�v��t�́i���̕��̂ق���������݂āj�Â��܂����A�����������k������͑����̏ꍇ�܂��ƂɎ��M�����Ղ�ɒf��Ȃ��邪�\�\����͎��Ɏ@�m���ɂ��������ȓ_�Ȃ̂���\�\����ł��Ă��Ў@�m���˂Ȃ�ʏd��ȓ_�ł�����B�\�\�Ȃ��Ƃ����āA����K�Ɗ������������Ƃ���ƁA����̏ꍇ�i�j�̎q�̏ꍇ�����j��q�ŁA�厖�ȁ����������������������������������������B

�\�\���̖���̏ꍇ��q�łǂ��Ȃ�̂��Ƃ������Ƃ��A�X���b�v��t�͂����Ⴂ���Ŏ��̕��̎��ɂ����₫�A�Â��ďf���g�E�r�[�ɂ������₫�܂����B�\�\���ꂪ���̂ق����ƁA��t�͂Â��āA���������댯�͂Ȃ��B�\�\����Ⴛ�̒ʂ肾�A���������܂����\�\�v�i��3���E��17�́j

�@�Ƃ��낪�A

�@�u�\�\���̐搶�͂����������g���ĖV����܂����̛O�k�Ɉ����o�����Ƃ��āA�X�U�i�[�̘b�ł͖V����܂̕@����݂݂����Ƀy�V�����R�ɂԂ��Ă��܂����̂������ł��B����ō��A���X�̖ȂƁA���ꂩ��X�U�i�[�̃R���Z�b�g����Ƃ�o���������ۂ��Ȍ~�̍��̂͂�����ŁA�l���̕@���ς��������炦�āA�V����܂̕@���������悤�Ƃ����킯�Ȃ̂ł��v�i��3���E��27�́j

�@�����āA�����̂Ƃ��ɂȂ��āA�܂��Г�~�肩����B

�@�u���̏�Ȃ���Г���̎q�̏�������������\�\�킵�͂��̏�Ȃ��悢�^���������Ă��Ă��̍Г�̖��ߍ��킹�A���邢�͎��������͂���˂Ȃ��B

�@���A���̎q�ɂ̓g���X���W�X�^�X�Ƃ����������邱�Ƃɂ���B

�@���̖����Z��̊��҂ɂ������Ă���܂��悤�Ɂ\�\�f���g�E�r�[�͗����オ���ē����܂����v�i��4���E��8�́j

�@�u�\�\���̃g���X���W�X�^�X�Ƃ����̂́A�ƍ��x�͕��͓��ݏo�����r���܂������߂��āA�f���g�E�r�[�̂ق��ɂނ��Ȃ���Ȃ���A�Â��܂����\�\���̐��̂����鑶�݂̒��ōł��̑�ȑ��݂������̂��i�g�E�r�[�j�\�\�ł��̑�ȍ����ł�����\�\�ł��̑�Ȗ@�̐���҂ł�����\�\�ł��̑�ȓN�w�҂ł�����\�\����ɍł��̑�Ȏi�Ձ\�Z�p�҂Ƃ��Ă��ł��傤�ȁ\�\�f���g�E�r�[���\���܂����B�\�\

�\�\������A���������܂����v�i��4���E��11�́j

�@�Ƃ��낪�A���q�t�ɕ�����Ė��O��҂��Ă���Ԃ�V�̎�l����������N�����A���ɂ�����Ƃ��������ɂȂ�B���e�́A�����̃X�U�i�[�ɖ����Ė��O��`���ɑ��点�܂��B

�@�u�\�\�g���X���Ƃ��ł����A�X�U�i�[�͂����т܂��\�\�L���X�g���k�̖��O�Ńg���X�Ŏn�܂�ȂǂƂ����̂́A���q�t���\���܂����\�\�g���X�g�����ȊO�ɂ͈���Ȃ��킢�B�ł̓g���X�g�����W�X�^�X�ł��B�X�U�i�[���\���܂����B�\�\�W�X�^�X�Ȃǂ��Ă����A���҂��I�\�\�ق��Ȃ�ނ��ꎩ�g�̖��O������ȁA���q�t�͂��������Ȃ���Ў�����Ղ̒��ɐZ���܂����\�\�g���X�g�����I���q�t�͂����܂����A���j�����j�����j�����j���B�������Ď��̓g���X�g�����Ɩ��Â����A���̂܂����}����܂Ńg���X�g�����Ƃ����킯�ł��v�i��4���E��14�́j

�@�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�́A�X�g�[���[������悤�łȂ�����A�ǂ�����ł��ǂ݂͂��߂���B�����Ă�������ǂ݂͂��߂�ƁA���Ɉ������܂�Ă��܂��B���Ȃ��̂ɂ��Ƃ��C�ɂȂ�A�Ȃ��Ȃ���߂��Ȃ��Ȃ�s�v�c�ȏ����ł���B

�@�����āA�u���v�Ɓu�f���g�E�r�[�v�Ɓu�g�����ޒ��v�炪���킷�b�́A���̖������Ȃ��^���b��E���Â��̘b�ł���Ȃ���A�����ɕs�v�c�ƈ�̐��E�������Ă���B���铝�ꂳ�ꂽ��ѐ��A���͋C�̂悤�Ȃ��̂����܂�Ă���̂ł���B

�@�閴�c�ėY�́A������u�ϔO�A���v���邢�́u�A�z�v�Ƃ����A���̏����̂����Ƃ��傫�ȓ����ł���Ƃ����B

�@�X�^�[�������肾�����X�^�C���́A���ꐫ�����o��l���̂��ꂼ��̍l����ӎ��E�S���\�\�X�^�[�����ɂ����u�ӌ��v�\�\����ʂ���A�S�̑����яオ�点���@�ł���B

�@����́A20���I�́u�ӎ��̗���v��Nj�������Ƃ����̎�@�̂��������ƂȂ���̂������B�}���Z���E�v���[�X�g�iMarcel Proust�j��W�F�C���Y�E�W���C�X�iJames

Joyce�j�A���@�[�W�j�A�E�E���t�iVirginia Woolf�j�Ȃǂ̈�A�̍�Ƃ����ɁA�傫�ȉe�������������̂ł���B

�@���������́u�ӎ��̗���v�́A������߂炦�ǂ���̂Ȃ�����Ȃ��̂ɂ����˂Ȃ��B

�@������i�n�ɑ��Y�́w�X�����䂭�O�\��@�����y�I�s�U�x�̂Ȃ��ŁA�W�F�C���Y�E�W���C�X�́w�_�u�����s���x�����������ɂ����A���̂悤�ɕ]���Ă���B

�@�u�ӎ��̗��ꂪ�A��̂悤�Ɍ��t���N���ė����܂܂ɂ܂�������Ƃ���A�n���̈��̖����{��`��������Ȃ��B�ǂݎ�Ƃ��ẮA��҂̈ӎ��̗���̂܂܂ɐg���܂����A����ΓM�ꎀ�ʂ��Ƃ��o�債�ė���Ă䂭�̂��ŗǂ̑ԓx�Ȃ̂ł��낤�B�ׂ̓ǂݎ�\�\�܂��݂ŗ�����Ȃ��߂āA�����̑z���͂œǂ����Ƃ���ǂݎ�i�������������j�ɂƂ��Ă͈�y�[�W�ɉ��x���Ƃ܂ǂ��v

�@���������̕]�́A���̂܂܁w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�ɂ������邱�Ƃł���B

�@���{�ŃX�^�[���̉e������������ƂƂ����A�܂��Ėڟ��ł���B�w��y�͔L�ł���x�́A��@�A�l�����炢���Ă��w�g���X�g�����E�V�����f�B�x���v�킹��Ƃ��낪����B

�@�ꍹ��搶�ɖ����A������̂܂��߂����ł��킢���Ȃ��b�Ȃǂ́A�܂��Ɂu���v�Ɓu�f���g�E�r�[�v�A�u�g�����ޒ��v�̂�����v�킹����̂ł���B

�@�֘A���̂Ȃ����킢���Ȃ��b�̓����ɂ���A�ЂƂ�ЂƂ�̐l�Ԃ̓��ʂƈӎ��B����炩�����������Ă���S�̑��B�ꌩ�A�o���o���Ŗ����̂Ȃ��Ƃ��납��S�̂������Ă���B���ꂱ���X�^�[���̎�@�ł���B

�@�Ƃ���ş��̏ꍇ�ł́A�X�̐l�Ԃ̓����ɁA�ǂ��������I�Ȃ��Ȃ������Y���Ă���B

�@�u�̂Ƃ݂���l�X���A������̒���������Ă݂�ƁA�ǂ����߂�����������v

�@����ɂ������ăX�^�[���̏ꍇ�́A���������[���A�ŏ�����Ă���Ƃ��낪����B

�@�u�\�\�^�̃V�����f�B���_�Ƃ������̂́A�F��������Ȃ�Ƃ��S�̒��ň����v���Ă����悤�Ƃ��A�l�Ԃ̐S�Ɣx���������Ђ炭���́A�����Ă��̐��_�Ǝ��������邷�ׂĂ̏�Ɠ����悤�ɁA�l�Ԃ̓��̂ɏh�錌�t�Ƃ����̑��̐����ɊW������t�̂Ƃ����A���̐���Ȑi�H�ɐɂ��݂Ȃ����荞�ނ��́A�����Đ����̎Ԃ������ɉ�]�����Â�����̂Ȃ̂ł�����v�i��4���E��32�́j

�@�X�^�[���̂��̍�i�́A�����ɂ���ẮA�˔\�̘Q��ƌ����Ȃ����Ȃ����̂ł���B���̔w�i��T��ɂ́A�ނ̐��U�ɂ��Ăӂ肩�����Ă݂�K�v������B

��2�́@�������X�E�X�^�[���̐��U

�@�������X�E�X�^�[���́A1713�N�A���ʐ��E�҂�y�o���閼��̉ƌn�ɐ��܂ꂽ�B�����̑]�c�����`���[�h�E�X�^�[���iRichard Sterne�j�́A�P���u���b�W��w�̃W�[�U�X�E�J���b�W�̊w�����idean�j���Ƃ߁A���̂��ƃ��[�N�吹���̑�勳�iArchbishop

of York�j�ƂȂ����l���ł���B

�@���[�N��勳�̒n�ʂ́A������ł͍ō��ʂł���J���^�x���[��勳�Ɏ������̂ł���B���������āA�]�c���͐��E�҂̂Ȃ��ł̓G���[�g���̃G���[�g�������̂ł���B

�@�c���̃T�C�����E�X�^�[���́iSimon Sterne�j�́A13�l�Z��̂Ȃ��Ő��l����3�l�̂����̖����q�������B�ނ́A����̉ƌn�̐��܂�Ƃ������ƂŃ��[�N�V���[�����̗T���ȏ������߂Ƃ�A���̒n���̑�n��ɂȂ����l���ł���B�������ނ͂��ꂾ���̐l�ԂŁA�����O���̐��������������悤�ł���B

�@�����W���[�E�X�^�[���iRoger Sterne�j�́A�O�j�O�����̎��j�������B���̕����A�c���Ɏ����̂��A�y���ł̂�C�ȕς��҂������Ƃ����B�ނ́A���j�������̂ő������͂Ȃ��������A����̉ƌn�̐��܂�ɂ͈Ⴂ�Ȃ������B����ɂ�������炸�A16�̂Ƃ��ɉƂ��т����A�R���ɓ������̂ł���B�����āA���m�Ƃ��Ċe�n��]�X�Ƃ��鐶���𑗂��Ă����B

�@�@��������Ȃ��ŁA���W���[�͎q����A�ꂽ�����m�̖��S�l�A�O�l�X�iAgnes�@�o���ǂ�Ƃ̐�������j�ƒm�荇���A�������邱�ƂɂȂ����B

�@�A�O�l�X�́A�R���ƂƂ��Ɉړ����Ȃ��畨�i����������A�C�������h���l�̖��������B���W���[�́A�ޏ��̕��e�Ɂu�����̖��ƌ�������Ȃ�A���܂łɂ��܂��Ă�������`�����ɂ��Ă��v�Ǝ����������A���̘b�ɏ�����Ƃ����̂ł���B�̂�C���̂�C�A����������Ȃ̂������Ȃ��̂ł���B

�@�������X��1713�N�A���̏�������R�����A�C�������h�암�ɒ��Ԃ��Ă���Ƃ��ɁA�N���������iClonmel�j�Ƃ����Ƃ���Ő��܂ꂽ�B������10�ɂȂ�܂ŁA�R���ƂƂ��Ɋe�n���ړ����鐶���𑗂��Ă����B

�@�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�̂Ȃ��ɂłĂ���u�f���g�E�r�[�v�Ɓu�g�����ޒ��v�̂��Ƃ�́A���̂���̃������X���N����芪���j���������킵�Ă����b���炫�Ă���Ƃ����B

�@10�ɂȂ����Ƃ��A�������X�̓��[�N�V���[�����̃n���t�@�b�N�X�߂��̃n�C�p�[�z�����iHipperhholme�j�̊w�Z�ɓ����ꂽ�B

�@�ނ́A���̊w�Z�ň�̈�b���c���Ă���B�܂����ɓh�肩����ꂽ����̋����̓V��ɁA�����̖��O��发�������̂ł���B�����Ĕނ͒S�C�̋��t�Ɏ����ĕڂ�ł��ꂽ���A�Z���͋t�Ƀ������X�̑�_�����ق߂��Ƃ����B

�@�������X��18�ɂȂ���1731�N�A���e���A�R�̒����悾�����W���}�C�J�ŔM�ѕa�ɂ������Ď���ł��܂����B����ƕ�e�̃A�O�l�X�́A�������X�ЂƂ���C���O�����h�Ɏc�����܂܁A�ӂ���̖�����ăA�C�������h�ɋA���Ă��܂����B

�@�X�^�[���Ƃ̐l�Ԃ́A�A�O�l�X�����܂�̗ǂ��Ȃ������{�ȏ��ł��邱�Ƃ𗝗R�ɁA�ޏ��Ƃ͐e�ʂÂ����������Ȃ������悤�ł���B

�@����ł��A�������X�͔����̃��`���[�h�̐��b�ɂȂ�A�ނ̉����������Ȃ���w�Z���Â��邱�Ƃ��ł����B

�@���������̔�����1732�N�ɑ��E���Ă��܂��ƁA�������X�͂܂������̖��ꕶ�Ŏ��c����Ă��܂����B

�@����Ɏ�������ׂ̂��̂��A�����̑��q�ŕ��Ɠ����̏]�Z���`���[�h�E�X�^�[���������B�ނ͑c����̍��Y�𑊑����Ă��āA���ɗT���������Ƃ����B

�@1733�N�A�������X�͂��̏]�Z�̉����������āA�]�c���䂩��̃P���u���b�W��w�̃W�[�U�X�E�J���b�W�iJesus College, Cambridge�j�ɓ��w���邱�Ƃ��ł����B�����ă������X�́A�݊w�����e����ƂȂ����]�Z�̎x�����āA����ɁA���đ]�c�����n�݂������w�����邱�Ƃ��ł����B�����������͋ꂵ���A�؋����₦�Ȃ������Ƃ����B

�@�܂��A�������X�͂��̊w������ɁA�ނ��u���U�̓G�v�ƌĂ��j�ɂ�����A�\���������Ƃ��������Ƃ����B

�@1737�N�A24�ŃP���u���b�W��w�𑲋Ƃ����������X�́A������̎����ƂȂ����B���̐E�́A���E�҂̂Ȃ��ł͍ʼn��ʂ̒n�ʂŁA�����ɕn�����邱�Ƃɂ͕ς�肪�Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�A�������X�͂₪�ĂЂƂ�̃p�g�����邱�Ƃ��ł����B���̒�W���b�N�X�E�X�^�[�����m�iDr. Jaques Sterne�j�ł���B�ނ̓��[�N�吹���̋��Z�Q������iresidentiary

canon�j�ŁA�句�ҁiprecentor�j�Ƃ����n�ʂɂ���A����ɃN���[�u�����h�厷���iArchdeacon of Cleveland�j�ł��������B���������ăX�^�[�����m�́A���[�N�V���[�̏@���E�ł́A���Ȃ荂���n�ʂɂ������l���ł���B

�@�������A�W���b�N�X�E�X�^�[���͂Ȃ��Ȃ��̋Ȏ҂ŁA�������X������S�����ĂЂƂ���c���ꂽ�Ƃ��ɂ́A��������Č��ʂӂ�����Ă����B�Ƃ��낪�A�������X�ɕ��͂������˔\������Ƃ킩��ƁA�W���b�N�X�́A����𗘗p���Ă�낤�Ǝv�����̂ł���B

�@�Ȃɂ͂Ƃ�����A1738�N�A�������X�͏f���W���b�N�X�̐��b�ŁA���[�N����k��13�L���s�����Ƃ���̃T�b�g���E�I���E�U�E�t�H���X�g�iSutton-on-the-Forest�j�̋���㗝�q�t�ivicar�j�ƂȂ�A�q�t�ق���������ꂽ�B������1741�N�ɂ́A���[�N�吹���̎Q������icanon�j�ɂ��Ȃ邱�Ƃ��ł����B

�@�f���̃W���b�N�X�E�X�^�[�����m�͔M��ȃz�C�b�O�}���ŁA������̉p���̏���Ƃ����T�[�E���o�[�g�E�E�H���|�[���iSir Robert Walpole�j�̔M��Ȏx���҂������B

�@����ɃX�^�[�����m�́A���[�N�̃z�C�b�O�}�V���̑n�ݎ҂ł��������B�ނ́A���̐V���̐����L�����������X�ɏ������邽�߂ɁA�������X�̃p�g�����ƂȂ�A�E�𐢘b�����̂ł���B���̌��ʁA�������X�́A���̂Ƃ�����z�C�b�O�}�ƃg�[���[�}�̐����R���Ɋ������܂��悤�ɂȂ����B

�@1741�N����1742�N�ɂ����āA���@�̕⌇�I���̉^���������Ȃ�ꂽ�B���̂Ƃ��B�E�H���|�[�������̓X�y�C���Ƃ̐푈���߂����ėh��Ă���A���̑I���͂���߂ďd�v�ȈӖ��������Ă����B���̂��߁A��̐��}�̂������ɂ͔�掂ƒ�������т����A����ɁA�����┃���Ȃǂ̕s���s�ׂ����s���Ă����B���̑I���́A�����̊����݂Ă��A���Ȃ艘�ꂽ���̂������悤�ł���B

�@���̂Ƃ��A�������X�̓z�C�b�O�}���ɂ����������L������������Ă����B�������ގ��g�́A���̂Ƃ��됭���ɂ͂��܂苻�����Ȃ��A���̉��V�����肩���������_���ɂ͂��肵�Ă����Ƃ����B

�@�z�C�b�O�}�́A���̑I���ɏ��������̂́A�������x����قǂ̗͂��Ȃ��A�E�H���|�[���͎��C�ɒǂ����܂�Ă��܂����B

�@�������X�Ɏc�������̂́A�����^���ւ̌������Ƌ����������������B�����ŁA�ނ͑I���^���ɂ�����������Ƃ����ɎӍ߂��A�������牓�������Ă������B

�@�Ƃ��낪�A����Ɍ��{�����̂��f���̃X�^�[�����m�������B����ȗ��A�ނ̓������X��ڂ̓G�ɂ���悤�ɂȂ�A�������X�̍�����ł̏o���́A���҂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���B

�@�������������X�́A�T�b�g���ɋA���Ă��Ƃ̓c�ɖq�t�ɖ߂�ƁA�ȑO�̂悤�ȐÂ��Ȑ������������悤�ɂȂ����B

�@���ƂɂȂ��Ă���A�ނ͏f���̂��Ƃ��u�ނ͐��}�̐l�Ԃ��������A���͂��������B���̂悤�ȉ��ꂽ�d���́A���ɂ͂ӂ��킵���Ȃ������v�Ə����Ă���B�������X�́A�{���͔��ɐ����ł��܂��߂������̂ł���B

�@

�@1741�N�A�������X�̓G���U�x�X�E�������[�iElizabeth Lumley�j�Ƃ��������ƌ����������B�ޏ��́A�E�F���Y���[�f�C���ւ̓����ւ̒��r�f�C���iBedale�j�̖q�t�̖��������B������15�̎��ɗ��e��S�����A�e�̈�Y�𗊂�ɁA���[�N�ł܂�����炵�Ă����B���̂Ƃ��A�������X�ƒm�肠�����̂ł���B

�@�������X�ƃG���U�x�X�Ƃ̂������ɂ͎O�l�̎q�������܂ꂽ���A�ЂƂ�̖������炽�Ȃ������B�����āA�������X�ƃG���U�x�X�̒��͂��܂�悭�Ȃ��A�ӂ���̌����͍K���Ȃ��̂ł͂Ȃ������悤�ł���B

�@�G���U�x�X�͋C�������A�C��������������B�q�t�قŃ������X�ƒ�����炷���Ƃ��Ȃ��A����A��Ă����Ƀ��[�N�ɂ������ƂɋA���Ă��܂��Ƃ������Ƃ����肩�����Ă����B

�@�אl�ɂ��ƁA�u�ނ�͂܂�ŕʂ̕����i�����Ƃ��Ă���n�̂悤�������v�Ƃ����B

�@�G���U�x�X�̏]�o���ɐ��ߔh�̃����^�M���[�v�l�iMrs. 'Blue-stocking' Montagu�j�����邪�A�ޏ��ɂ��A�u�X�^�[���v�l�́A�ō��ɐ����ő����̔��������Ȃ��Ă��������ł��邪�A�����́A�C����ē{����ۂ����}�A���V�̂Ƃ��̂悤�ł���A�Ȃ��Ƃɂ���̂悤�ɐg�\���Ă����B�Ԉ�������Ƃ͂������������Ƃ������Ȃ������A���̂����́A�l��s���ɂ�������̂������v�Ƃ����B

�@�Ƃ͂������̂́A�������X�����\�A�����ɂ͋C�����������悤�ŁA�ޏ��������ӂ߂�����̂ł��Ȃ��悤�ł���B

�@1744�N�A�������X�̓T�b�g���E�I���E�U�E�t�H���X�g�̖k�ׂ̑��X�e�B�����g���iStillington�j�̋���㗝�q�t�ƂȂ����B���̂���̔ނ́A�����t�Ƃ��Ă��������l�C������A������ɂ͂�������̐l���W�܂����Ƃ����B

�@�Ƃ��낪�A�ނɂ͕��e�䂸��̋C�܂���ŏՓ��I�ȂƂ��낪�������B������A�����ɍs���r���ŁA�A��Ă����������}�E�Y���ipartridge�j�̌Q������������Ƃ��������B����ƁA�������X�͖q�t�قɂ��ǂ��ďe���Ƃ��Ă���ƁA������ɂ��܂������тƂ̂��ƂȂǂ�������Y��A���}�E�Y�������ɖ����ɂȂ��Ă����Ƃ����B

�@���̂���A�������X�̓��[�N�吹���ł��������邱�Ƃ��������B�����̎�Ȏi�Ձidean�j���Ƃ߂Ă����̂́A�ނ̃P���u���b�W��w����̗F�l�W�����E�t�@�E���e�C���iJohn

Fountayne�j�������B

�@1747�N�A���̃t�@�E���e�C�����A���[�N��勳�Ƒ�_������Ƃ����������N�������B�������X�͗F�l�Ƃ��āA�t�@�E���e�C���̎Q�d�����Ђ������邱�ƂɂȂ����B

�@�Ƃ��낪�A��勳���ɂ����̂́A�f���̃W���b�N�X�E�X�^�[�����m�������B�����Ĕނ́A�������X���G���ɂ܂�������Ƃ�m��ƁA����ɕ��𗧂āA�������X�Ɍ����点������悤�ɂȂ����̂ł���B

�@���̂���A�������X�����̂ĂăA�C�������h�ɋA���Ă�����e���A��������A��ăC���O�����h�ɖ߂�A���[�N�ŕ�炵�Ă����B�ޏ��́A���q�����Y�Ƃ̖��ƌ��������Ǝv�����݁A��������Ăɂ��Ă���ė����̂ł���B�Ƃ��낪�A�ޏ��̊��҂݂͂��ƂɊO��A���ǂ͑��z�̎؋������������������������Ă����B

�@�����m�����X�^�[�����m�́A�������X�ɂ͂܂������m�点�邱�ƂȂ��A�ޏ��Ɂu�؋���Ԃ����Ă��Ȃ�����ҌY�����ɓ��邵���Ȃ����낤�v�ƌ����ӂ��߁A�����������̂ł���B�������Ă����āA�X�^�[�����m�́u�������X�͕�e���؋�����~�����Ƃ������A�Y�����ɓ��ꂽ�v�ƌ����ӂ炵�A�������X������̂ł���B

�@�������X�́A�����m���ۂ�A�����Ɏ؋��������肵�ĕ�e���č�����~���������B�������A�ނ̕]���͗����A���̃_���[�W�͂��܂ł����Ƃ��������Ƃ����B

�@�I�������ȗ��A�f���̖W�Q�ŁA�������X�̐��E�҂Ƃ��Ă̏o���̓��͐₽��Ă����B�������A�������X�͘b�����܂��A�ނ̐����͖ʔ����Ɛl�C���������B�ނ́A�����͖]�߂Ȃ��Ă��A���E�҂Ƃ��Ă͏����ɂ����Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�����ŏf���ɂ���ă������X�̕]�����Ȃ߂��A�ނ͂ӂ����ёł��̂߂��ꂽ�̂ł���B

�@�������A�������X�����̂ĂȂ��F�l�����������B�R�b�N�X�E�H���h�̃j���[�u���[�E�v���C�A���[�iNewburgh Priory�j�̃}�i�[�E�n�E�X�ɏZ�ރt�H�[�R���o�[�O���݁iEarl

of Fauconberg�j��A�t�@�E���e�C����ł���B

�@�ނ�́A�������X�Ƀ��[�N�߂��̎l�����̒��⑺�̐_���@��ithe spiritual court�j�̎勳�㗝�icommissary�j�Ƃ����|�X�g�����������̂ł���B�����������̃|�X�g�́A�n��Љ�ɂ����Ă͖��_������̂��������A�����ɂ͂قƂ�nj��т��Ȃ����̂������B

�@����ł��A���̂��Ƃ̏\�N���܂�̂������A�������X�͕n�����͂��������A��r�I�����ȓc�ɕ�炵�𑗂邱�Ƃ��ł����B

�@���̃������X����ƂƂȂ邫�������́A�قƂ�Nj��R�̂悤�Ȃ��̂������B

�@1759�N1���A���[�N�吹���̎�Ȏi�ՂŃ������X�̗F�l�������W�����E�t�@�E���e�C���Ɛ_���@��̃t�����V�X�E�g�p�����m�iDr. Francis

Topham�j�Ƃ̂������ɁA��_�����u�������̂ł���B

�@�ӂ���͒��N�A�܂荇���������������A�_���̂��������́A�g�p�����m���u�t�@�E���e�C�����������Ԃ����v�Ɣ�����q���o�������Ƃɂ������B���ꂪ�A���_�Ɣ��̉��V�����肩������_���ɔ��W���Ă������̂ł���B

�@���̘_��ɁA�������X�͂ӂ����їF�l���ɗ����ĎQ�킷�邱�ƂɂȂ����B�����āA�g�p�����m��ɗ�ɕ��h�����w�����I��k�iA Political Romance�j�x�Ƃ������̂\�����B

�@���̃������X�̎Q��́A�_���ɑ傫�ȉe�����������邱�ƂɂȂ����B�ނ́w�����I��k�x�̂Ȃ��Ś}�̓I�Ƃ��ꂽ�g�p�����m�͂��̘_���ɔs�k���A����ɂ������ɏI�~�����ł��ꂽ����ł���B

�@����������Ɠ����ɁA�������X�̋���ł̒n�ʂ������܂łƂȂ��Ă��܂����B�Ȃ��Ȃ�A�ނ̏������w�����I��k�x�́A���[�N��勳���͂��߂Ƃ��鍂�ʐ��E�҂̌��Ђ����Ă�������e����������ł���B�����낻�̓��e�́A�u�ނ�̉������������O�̖ʑO�ɂ��炵���悤�Ȃ��́v�������Ƃ����B�������X�́A���N�f������̌����点��@���E�̕@�����Ȃ�Ȃ����Ў�`�A�\�Ԃɂ�������T�����A�w�����I��k�x�̂Ȃ��ŁA�������ɔ��������Ă����̂ł���B

�@���̘_���̌��ʁA�������X�̋���ł̏o���̓��́A���S�ɕ�����Ă��܂����B�������ނ́A���R�ɂ��A�����ɂ͍�ƂƂ��Ă̍˔\������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������ƂɋC�������B�����āA�ނ͒��슈���ɐV���ȓ��������������Ǝv�����̂ł���B

�@�������X�́A���[�N�V���[�̏@���E��h�邪�����w�����I��k�x���������ɋC�ɓ���A������o�ł��悤�Ƃ����B�Ƃ��낪�F�l�����́A�u���܂�ɂ��@���E�̌��ЂȂ��A�e�����傫������v�Ɣᔻ�I�������B�����ŁA�������X�͏o�ł�f�O���A���e�����Ԃ��ԏċp�����Ƃ����B

�@�������A�������X�͏������ƂɊ�������̂�����A�ȒP�ɂ͂�����߂Ȃ������B�ނ́A�����Ɏ��̎��M�ɂƂ肩���邱�Ƃɂ����B���ꂪ�w�a�m�g���X�g�����E�V�����f�B�̐��U�ƈӌ��x�������̂ł���B

�@�������X�́A�������ɈӋC����Ŏ��M���Â��Ă����B���̂���̈�b���A��`�����Ă���B

�@��1���Ƒ�2���̎��M���̂����A�������X�͗F�l�����ɂ��̌��e��ǂ�ł������Ă����B�v�Ƃ��낪���̍Œ��ɁA���̂Ȃ��̂ЂƂ肪��������͂��߂��̂ł���B����������������X�́A�����ƂȂ��āA���e��g�F�̉̂Ȃ��ɕ��荞��ł��܂����B�������A�F�l�̂ЂƂ肪����ĂĂ�������o�����̂ŁA���e�͏Ď������ɂ��Ƃ����B

�@����͂Ƃ������A6���A�������X�͑�1���Ƒ�2����E�e���邱�Ƃ��ł����B�����āA���̌��e��F�l�����ɓǂ܂����Ƃ���A���̔����́A�u���E�҂̏��������̂Ƃ��Ă͕s�ސT���v�ƁA�܂����Ă��ᔻ�I�Ȃ��̂������B

�@����ł��A�������X�̏o�ł������Ƃ����C�����͕ς��Ȃ������B�����ŁA�ނ͂܂����[�N�̏��X�ɏo�ł̘b�����������Ă݂��B�Ƃ��낪�A�u���h��������v�ƒf���Ă��܂����B���ɁA�������X�̓����h���̏��X�ɘb�������Ă������B�������A�����ł������悤�ȗ��R�Œf���Ă��܂����B

�@�����ŁA�������X�͗F�l�����̔ᔻ����������A�ŏ��̔ł��C�����邱�Ƃɂ����B�܂��A���������Ă��邤���ɁA�ގ��g�ɂ��A����ȕ��h������芰�e�ȃ��[���A�ւƁA�������C�����̕ω����N�����Ă����B

�@���̔N�̏��āA�������X����1���Ƒ�2����E�e���鏭���O�ɁA��e�̃A�O�l�X�Əf���̃X�^�[�����m���A�������ŖS���Ȃ����B

�@�H�ɂȂ�ƁA�Ȃ̃G���U�x�X�����_��a�݂͂��߂Ă����B�����āA�ޏ��͎������{�w�~�A�̏������Ǝv�����ނ悤�ɂȂ����B�������A�������X�͂���ɋt��킸�A���]�̂悤�ɂӂ�܂��Ĕޏ��̐��b�������Ƃ����B

�@�������X�́A�J�T�ȋC���̂Ȃ��Ń����h���̏��X�ƌ����A����o�ł̌`�ŁA�Ȃ�Ƃ��{���o����悤�ɂȂ����B�������A�ނ͂��̂��߂ɑ��z�̎؋������Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ����B

�@1759�N�̏I���߂��ɂȂ��āA�悤�₭�{���������A�����h���ƃ��[�N�̏��X�ł������Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B������1760�N��1���A�����A��X���m��Ƃ���̏����w�g���X�g�����E�V�����f�B�x���������ꂽ�̂ł���B

�@�����͂����ɁB���̂���̃������X�́A�ǓƂƕs������A���[�N�ɍu���ɂ��Ă����̎�̃L���T�����E�t�H�A�}���e���iCatherine Fourmantel�j�Ƃ̌��ۂɑ������肵�Ă���B

�@�������X�̐S�z�ɔ����āA�{�̕]���́A�Ȃ��Ȃ��̂��̂������B

�@1760�N3���A�������X�͖{�̔���s�����m���߂邽�߂ɁA���m�ŗF�l�̃X�e�B�[�����E�N���t�g�iStephen Croft�j�̎l�֔n�Ԃ���A�����h���ւƂނ������B

�@�����h���ɒ����ƁA�������X�͎��̓��̒��A�{�����܂���Ắw�g���X�g�����E�V�����f�B�x�����Ƃ����B�Ƃ��낪�A�ǂ��̖{���ɍs���Ă��A�������ɓ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�ނ̖{�́A�X�ɕ��ԂƂ����ɕ]���ƂȂ�A�����܂������Ă��܂�������ł���B

�@���ꂩ��Ƃ������̂́A�ŏ���2���̑�2�łɂÂ��āA��3���Ƒ�4���A�����2���̐����W�ƁA�����ɏo�ł̌_�Ƃ�Ă������B

�@�������X�̂��Ƃ̓����h���̊X�ł��b��ƂȂ�A�ނ����E�҂ł���ƒm��ƁA�N�����������Ƃ����B

�@�������X�̘b���Ƃ͖{�Ɠ����悤�ɓ˔�Ŗʔ����ƁA�ނ͂ǂ��֍s���Ă����Ă͂₳�ꂽ�B�Ќ��E��{��ɂ��������悤�ɂȂ����B

�@�̂��Ƀ��C�����E�A�J�f�~�[�̏����ƂȂ�W���V���A�E���C�m���Y�iSir Joshua Reynolds�j�́A�������X�̏ё����`���A�E�B���A���E�z�K�[�X�iWilliam

Hogarth�j�́A��2�ł̂��߂̑}���`�����B

�@5�����A�������X�̓����h������߂��Ă������A���̂Ƃ��̔ނ́A�ގ��g�̎l�֔n�Ԃɏ���Ă����Ƃ����B

�@�Ƃ���ŁA�������X�̖{�ɂ�������ᔻ�┽�����A�܂������Ȃ������킯�ł��Ȃ������B�{�̂Ȃ��Řb�̂��˂ɂ��ꂽ���l���̎勳�����́A�u����ǂ��Ȃ��v�ƕ��𗧂āA���������Ă�����������B

�@�����Ń������X�́A���̊�����́A�l�����肳��Ȃ��悤�ɂƁA�b����x�o���o���ɂ��A����Ɂu����i�ȃ��[���A�v���܂Ԃ��čč\�����Ă������B�ނ͂��̎d���ɑ傢�ɋ�J�������A������Ȃ������Ă̂����Ƃ����B

�@�������X�͂��̔N�i1760�N�j��3������R�b�N�X�E�H���h����̕��q�t�����C���Ă��āA�t�H�[�R���o�[�O������A�����ɏZ�������������Ă����B�����āA�������X���R�b�N�X�E�H���h�ɖ߂��Ă�������ɂ́A���[�N�ɏZ��ł����Ȃ̌��N��Ԃ������ԗǂ��Ȃ�A�ޏ������ƂƂ��ɂ����Ɉڂ��Ă����B

�@�t�H�[�R���o�[�O�����炠������ꂽ�Z���͌Â��Ƃ��������A�������X�͂������傢�ɋC�ɓ����Ă����B�����ŔނƗF�l�����́A�����̂Ȃ��̃V�����f�B��ƂɂȂ��炦�āA���̉Ƃ��u�V�����f�B�E�z�[���iShandy

Hall�j�v�ƌĂԂ��Ƃɂ����B

�@���N�I�ȋ�C�ƐÂ��Ȏv���̎��ԁB�K�[�f�j���O�Ƀj���[�u���[�E�v���C�A�[�֏�����Ă̐H���B�߂��̃o�C�����h�C���@�̔p�Ђւ̎U���B����ɈȑO����D���������Ǐ���G�A���@�C�I�����̉��t�A��Ȃǂ����ĉ߂����A�������X�́A���ĂȂ��K���ȓ��X�������邱�Ƃ��ł����B

�@�ނ�700���̖{�����݁A��������C�ɓ���̕����ɐ������ĕ��ׂ�̂ɁA1�T�Ԃ����������Ƃ����B

�@���̖L���Ȏ��R�Ə[���������Ԃ̂Ȃ��ŁA�������X�́w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�̑����̎��M�ɏW�����邱�Ƃ��ł����B

�@1760�N�̏I��育��A�ނ͑�3���Ƒ�4���̈��������邽�߂ɁA�����h���ւƏo�������������B�����āA���̂܂܃����h���ɑ؍݂��A�R�b�N�X�E�H���h�ɖ߂��Ă����̂́A��1761�N��6���̂��Ƃ������B

�@10���̖��A�������X�͑�5���Ƒ�6����E�e�������A�ނ̑̂̂Ȃ��ł́A����܂ŐÂ��ɖ����Ă����A�ނ́u���U�̓G�v���ڂ��o�܂����Ƃ��Ă����B�������X�́A���̔N��11�����ɂӂ����у����h���֏o�����Ă��������A���̂Ƃ��\���Ɍ������A���̐��ˍۂ܂Œǂ����܂ꂽ�̂ł���B����ł��ނ͉��A��1762�N�̐V�N�ɂ́A�×{�̂��߂Ƀt�����X�֍s�����Ƃ��ł����B���������̂Ƃ��A�������X�͖���ɔ����āA�Ȏq���̈⌾����Ȃ̏]�o���ɂȂ郂���^�M���[�v�l�ɑ����Ă����Ƃ����B

�@�p���Ō��N���Ƃ�߂����������X�́A�T�����Ɋ����������ŋ������������肷��܂łɂȂ��Ă����B�Ƃ��낪�A6���ɂӂ����ё�\���Ɍ������Ă��܂����B����ł��������X�́A��������邱�Ƃ��ł����B�ĂɂȂ��čȂƖ����t�����X�ɂ���Ă���ƁA��������Ƀg�D�[���[�Y�ɂ܂ŗ��s���邱�Ƃ��ł����B

�@���������̂Ƃ��̖��������������̂��A�������X�͐��������A�ނ̐��͊��S�ɂ͌��ʂ�ɂȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B�D�]�������ނ̐������A���͂⍢��ƂȂ����̂ł���B

�@�X�^�[����Ƃ́A1763�N��9���܂Ńt�����X�̊e�n�𗷍s���Ă܂�����B���̂��ƃ����y���G�ɗ��������A�ȂƖ��͂��̂܂܂����ɑ؍݂��邱�ƂɂȂ����B�����āA�������X��������1764�N��3���A�C���O�����h�ɋA���Ă����B

�@�ЂƂ�R�b�N�X�E�H���h�ɖ߂����������X�́A�N�ɂ��킸��킳��邱�ƂȂ��A��7���Ƒ�8���̎��M�ɂƂ肭�ނ��Ƃ��ł����B�������������邠�������A�ނ͂��т��њ\���Ɍ������Ă����B

�@1765�N10���A�������X�͗×{�����˂��C�^���A���s�ɂł����A���N�ȏ�������Ċe�n�����Ă܂�����B���̂��ƋA���̓r�ɂ��ƁA1766�N��5���A�ނ́A�t�����X�œ�N�Ԃ�ɍȎq�ƍĉ��̂������B

�@6���A�������X�́A�ӂ����тЂƂ�ŃR�b�N�X�E�H���h�ɖ߂��Ă���ƁA�����̎��M�ɐ�O���邱�Ƃɂ����B

�@8�����A�ނ́A���[�N�吹���Ŕ��Ύ��������Ő����������Ȃ������A���ꂪ�����ł̔ނ̍Ō�̐����ƂȂ����B

�@1767�N�̏��߁A�������X�͎Ќ��E���y���ނ��߂ɁA�����h���ւƏo�����Ă������B�����ėF�l�̉ƂŁA�G���U�x�X�E�h���C�p�[�iElizabeth

Draper�j�Ƃ����l�ȂƏo������B

�@�ޏ��̓C���h���܂�̃C���O�����h�l�ŁA14�Ō������A17�܂łɂӂ���̎q���̕�e�ƂȂ��Ă����B�ޏ��̕v�͓��C���h��Ђ̎Ј��ŁA�{���x�C�ɒ��݂��Ă����B

�@�G���U�x�X�́A�q�������̋���̂��߂ɁA���܂��܈ꎞ�A�����Ă���Ƃ��낾�����B�������X�ɏo������Ƃ��A�ޏ��͂܂�23���������A�����Œm�����ӂ�鏗���������B�����āA�ޏ��͍�ƂɂȂ閲�������Ă��āA��Ƃɂ�������Ă����B���̂��߁A�G���U�x�X�̓������X�ɂ������Ƃ�����ނɂЂ���A�D�ӂ���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������X�́A�G���U�x�X����30���N��ŁA���̂����A�a�ł��Ă����B�������A�ޏ��͂�����������C�ɂ����Ȃ������B

�@�������X�́A�悪���������Ȃ��ƌ���Ă����̂�������Ȃ��B�ނɂƂ��āA����͍Ō�̂Ƃ��߂��������B

�@�����āA�ӂ��肪�����悤�ɂȂ�܂łɁA���Ԃ͂�����Ȃ������B�������A�G���U�x�X�̕v�̎��ɓ���̂����������B���̌��ʁA�ޏ��͂����ɃC���O�����h�𗣂�邱�ƂɂȂ����B�������X�ƃG���U�x�X�́A�ĊJ����Ƃ��̂��߂ɂƁA���݂��ɓ��L�����邱�Ƃ���ĕʂꂽ�B

�@5�����A�������X�̓V�����f�B�E�z�[���ɖ߂��Ă������A���̂Ƃ��̔ނ́A���ӂƕa����A���l�̂悤�ɂȂ��Ĕn�Ԃɉ�������Ă����Ƃ����B

�@�R�b�N�X�E�H���h�ɖ߂�ƁA�����̎��R�̓������X�̐S������A���C���������Ă��ꂽ�B�����āA�ނ͂ӂ����ю��M�����ɐ�O�ł���悤�ɂȂ����B�ނ́A�F�l�Ɏ��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u�R�b�N�X�E�H���h�ł́A���͂܂�ʼn��q�̂悤�ȍK���ȕ�炵�����Ă���B���̖L���ȓy�n�łǂ�Ȃӂ��ɉ߂����Ă��邩�A���Ȃ��Ɍ����������炢���B���̐H��ɂ́A���̓��A���A����A�q��������ł���B��ɂ́A�S�H�قǂ̃j���g��������v

�@�������X�́A�����G���U�x�X���R�b�N�X�E�H���h�ɂ���ė����Ƃ��̂��߂ɂƁA�V�����f�B�E�z�[���Ɂu���z�����������낷�A�������ς�Ƃ����ȑf�ȕ����v��p�ӂ����B�����āA�ЂƂ肻�̂Ƃ�������̂�҂��Ă����B

�@�������X�́A�G���U�x�X�ւ̓��L���Â�Ȃ���A���̍�i�ɂƂ肩�������B�t�����X�𗷍s�����Ƃ��̕Y���̎v�����Â����w�Z���`�����^���E�W���[�j�[�iSentimental Journey�j�x�ł���B

�@10���ɂȂ�ƁA�ȂƖ����A�t�����X�ɉi�Z���邱�Ƃ�`���邽�߂ɁA�ꎞ�A�����ăR�b�N�X�E�H���h�ɂ���Ă����B�����Ăӂ���́A�������X�ɗp��������`����ƁA�����ɖ߂��Ă������B

�@�������X�́w�Z���`�����^���E�W���[�j�[�x��2�����d�グ��ƁA�o�ł̂��߂ɁA�N���X�}�X�̓��Ɍ��e�������ă����h���ւƏo�����Ă������B�������A���̂��������ނ͚\���Ɍ������A���͂₻��͎~�܂�Ȃ��Ȃ��Ă����B�ނ̓����h���̗F�l�ɁA�u���͐S�g�Ƃ��Ɏ���Ă��܂��B��������Ɏf�����Ƃ��ɂ́A�H�삪�������Ƃ��v���ɂȂ�ł��傤�v�Ə��������Ă���B

�@����ł��A�������X�̓����h���̎Ќ��E���y���݁A�V�����ё���̂��߂Ƀ��C�m���Y�̑O�ɍ��邱�Ƃ��ł����B�������A���̏ё���͊������邱�Ƃ��Ȃ������B

�@���̔N�̓~�͊����A�����h���ł͈����̕��ׂ��҈Ђ��ӂ���Ă����Ƃ����B�����̌�����2���A�������X�͐V���������ւ̏̎^�̂Ȃ��A���̕��ׂɓ|��Ă��܂����B�����Ę]�������Ђ��������A�ނ̑̂͋}���ɐ��サ�Ă������B

�@1768�N3��18���A�������X�́A�{���h�E�X�g���[�g�̏h�����Łu���̎��������v�ƂԂ₭�ƁA�Â��ɑ�������������Ƃ����B55�������B

�@�ނ̑��V�́A�����h���̃n�m�[�o�[�E�X�N�F�A�\�̃Z���g�E�W���[�W����ł����Ȃ��A��̂͂����̕�n�ɖ������ꂽ�B

�@�Ƃ��낪�����̖�A�ނ̕�͌@�肩������A��̂����܂�Ă��܂����B

�@�����́A��w�ł̉�U�w�̋��ނƂ��Ĕ��邽�߂ɁA�悭�悩�疄������̈�̂����܂�邱�Ƃ��������Ƃ����B�{�f�B�[�E�X�i�b�`���[�Ƃ������̓D�_�������̂ł���B

�@�������X�E�X�^�[���̈�̂��悩�瓐�܂��ƁA�P���u���b�W��w�ɑ����Ă����B�����āA��U��̏�ɉ�������ꂽ�������X�̈�̂�O�ɁA�܂��ɍu�`���͂��܂낤�Ƃ����Ƃ��������B�Q���҂̂Ȃ��Ƀ������X�̊�����m���Ă����҂����āA�呛���ɂȂ����̂ł���B�u�`�͂����ɒ��~�ƂȂ�A�������X�̈�̂͂���ł̂Ƃ���Ő荏�܂��̂�Ƃ�邱�Ƃ��ł����B�����Ĕނ̈�̂́A�Â��ɂ��Ƃ̕�ɖ߂��ꂽ�Ƃ����B

�@���ꂩ���S�N�]��̂���1969�N�A�ĊJ���̂��߂ɁA��n�����n����邱�ƂɂȂ����B

�@���̂Ƃ��́A���̓�N�O�ɐݗ����ꂽ�u�������X�E�X�^�[���E�g���X�g�ithe Laurence Sterne Trust�j�v�ɂ���ă������X�̈⍜�����@����A��ƂƂ��ɃR�b�N�X�E�H���h�Ɉڂ���邱�ƂɂȂ����B������6��8���A�������X�̈⍜�́A�ނ�����Ȃ����������[�N���n�����n���Z���g�E�}�C�P���Y����iSt.

Michael's Church�j�ɑ���ꂽ�̂ł���B

�@1450�N�Ɍ��Ă�ꂽ�Z���g�E�}�C�P���Y����́A���p�`�̂߂��炵�����������A�������Ȃ�������[�N�V���[�ł������Ƃ�����������̈�Ƃ���Ă���Ƃ���ł���B

�@�������X�̕�́A���̋���̓쑤�̃|�[�`���o�����������̂Ƃ���ɂ���B

�@�����́A�������X���ӂ������Ƃ��ɍD��Ŕ������Ƃ������t�u�����A�����A�����b�N��v�ł͂��܂�B�s�N���ȂƂ��낪����A�܂��p��͕s�����琳�m�ł͂Ȃ����A���ɂ͂���Ɏ��̂悤�ȈӖ��̂��Ƃ����܂�Ă���B

�@�u�X�^�[���́A���S�ȗ����ɔM���S�Ɛl�Ԑ��A����Ȃ����Ƌ��x�Ȑ��_�͂������āA���ɂ͂т��邠�܂��̋������ɋ��l�̂悤�ȕ��݂ŗ����������A�劙���ӂ���ĂȂ��|���A�s�ł̖��������������j�������v

�@����̉ƌn�ɐ��܂�A�˔\�Ɍb�܂�Ȃ���A�X�^�[���͂��̋���Ȕᔻ���_�䂦�ɁA�����̎Љ�ł͂��т����ɒǂ����܂�Ă������B�������A�ނ͂���h�Ɣ���A���[���A�Ő���������_�͂������Ă����B

�@�u���̐��̒��̂ǂ�Ȏ��ł��A���͐\���܂����A���̎����t�ɂ͂��ł��Ȃ����̂͂Ȃ��\�\�����ɉ����Ƃɂ�炸�@�q�̎�A���P�̎���܂�ł���\�\���������̂ق�������ɋC�Â��Ȃ������Ȃ̂��v�i��5���E��32�́j

�@��i���F�߂��Ĉ��A����̒����ƂȂ����Ƃ��A�������X�͂��łɎ����ӎ������ɂ͂����Ȃ������B����ł��A�ނ̎��M�͂͐����邱�Ƃ��Ȃ������B���̗͂́A���������ǂ����痈�Ă����̂��낤���B

�@�u���͎��̋C�͂ɁA�傢�Ɂ\�\�傢�Ɋ��ӂ��˂Ȃ�ʂƎv���̂ł��B�{���ɂ��܂��͂��̎��ɁA�l���̏d�ׂ�S���w�������܂܁i�l���̋�J�͕ʂł����j�A���̐��̓������ɏ�@���ŕ��܂��Ă��ꂽ�B���̐��U�̂����Ȃ�u�Ԃɂ����Ă��A���̋L�����邩����A���܂��͂����̈�x���������̂Ă����Ƃ��Ȃ��A���邢�͎��̖ڂɂӂ�邢���Ȃ�Ώۂɂ��A���܂��͕s�g�ȍ��Ƃ��a�l���v�킹�鑓���Ȃǂ̐F�𒅐F�������Ƃ��Ȃ������B�댯�����܂��������܂��͎��̑O���Ɋ�]�̌��������₩���A���_�����̔��������������ł������\�\���܂��͓z�ɏo�����ė����Ƌ���ł��ꂽ�B��������܂��̌����������ɕ��R�Ƃ���������ȗz�C�Ȓ��q���������̂�����A�z�������̎g���ɋ^�������������炢�������\�\�w����ች���̂܂�����������ɂ������Ȃ��x�����z���Ԃ₭�̂������������炢�ł��v�i��7���E��1�́j

�@�u�悢���Ƃƈ������ƂƂ̊Ԃɂ́A�g�E�r�[�A���Ԃőz������قǂ̑傫�Ȃ������͂Ȃ��̂��\�\�J�A�߂��݁A�Q���A���R�A�Ђ��A�����͐l���ɖ���^���Ă������̂��v�i��5���E��3�́j

�@�u�l�Ԃ̈ꐶ�Ƃ͂Ȃ�ł��傤���H�@����͂��������瑤���炠���瑤�ց\�\�߂��݂���߂��݂ւƈڂ蓮�������̂��̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�v

�@�u�g�E�r�[��A���̖ʑ��ɋ��낵���Ȃlj�������Ⴕ�Ȃ��A����̂͂����Q���Ƃ��z���Ƃ����玀����Ă�����̂������\�\�i�����j�\�\����ꂪ���݂���Ƃ��\�\���͑��݂��Ȃ����\�\�������݂���Ƃ������͑��݂��Ȃ��̂��v�i��5���E��3�́j

�@�ނɂ́A�����A�ǂ������߂��悤�Ȃ����炩�����������̂ł͂Ȃ����낤���B���ꂪ�A�ނ����čŌ�Ɂu���q�̂悤�ɍK���ł���v�ƌ��킵�߂��̂��낤�B

�@�u���̓������鉤��������ԂƂ��Ƃ���邳���Ƃ�����A�i�����j���͐S��������������̍�������т܂��傤�B�����āA�C�ނ��������ނ��艮�̐S��Ƃ������̂́A�Ƃ������t�₻�̑��̑̉t�ɖ��p�̍������Ђ��N�����āA�ЂƂ�ЂƂ�̓��̂ɂ����̑S�̂ɂ������e�����y�ڂ����̂ł����A�\�\���������S��̎��傽�������S�ɓ������ė����ɏ]�킹��̂͑P�s�̏K���ȊO�̂��̂ł͂ł��Ȃ��̂ł�����\�\������������̋F��ɉ��������̂́\�\�_���킪�������鍑�������ɁA�z�C�ł���Ɠ����Ɍ����ł����邾���̌b�݂�^�������悤�ɁA�Ƃ������Ƃł��v�i��4���E��32�́j

�@�V�����f�B�E�z�[���ɂ���A1766�N�ɃW���E�[�t�E�m���P���Y�iJoseph Nollekens�j�ɂ���Đ��삳�ꂽ�������X�E�X�^�[���̋����́\�\�ߑO���������Ă��邪�\�\�����Ɋ܂ݏ���Y�킹�Ă���悤�Ɍ�����B�����������A�j���b�Ə��Ĕ���̈������ꂻ���ł���B

�@����ɂ��Ă��A�����q�t�ł���Ȃ���A�������X�E�X�^�[���ƃu�����e�o���̕��p�g���b�N�E�u�����e�́A�Ȃ�ƈႤ���Ƃ��B

�@�������X�́A����̉ƌn�ɐ��܂�Ȃ���A�̂�C�Ōy���ȕ��������A���̕������ʂƁA�ЂƂ茵�������Љ�ɕ���o����Ă��܂����B�]�Z�̉����ŃP���u���b�W��w���o�邱�Ƃ��ł������A�f���̌����点�ŁA���E�҂Ƃ��Ă̏o���̓������т��ѐ₽��Ă����B����ł��A���̕����ɂ������Ȃ��̂�C�Ȑ��i���p�����̂��A�������X�́A�c�ɖq�t�ł̂�т����Ă���������Ǝv���Ă����B

�@�������A�ނ͓��Ɍ�������̂Ȃ����Ɛ��`���A�ᔻ���_���߂Ă����B�f���W���b�N�X�Ƃ̂�����肩��@���E�Ɛ��̒��̗����������Ă��܂��ƁA���Ђ�\�ʓI�ȓ����Ƃ������̂��A���������v���Ă��܂����B��������A�ނ̔ᔻ���_�́A����Ȕ���ƕ��h�ւƌ������Ă������B

�@�������Ă݂�ƔނɂƂ��āA���̐��̒��قǖʔ������̂͂Ȃ��Ǝv���Ă����B�����Ŕނ́A���ׂĂ������ď�����Ă�낤�Ƃ����B�������A�������X�ƃp�g���b�N�̈Ⴄ�Ƃ���ł���B

�@�p�g���b�N�́A�����̂��т��������ɉ����Ԃ���Ă������B�C�ɓ���Ȃ����Ƃ�����ƁA�q�t�ق̗��̍r��ɂłČ��e���Ԃ������Ă����B

�@�������X�́A���̉ߌ��ʼn����Ȕᔻ���_�̂��߂ɁA���E�҂Ƃ��Ă̓������т��ѐ₽��Ă����B�����āA����ɕa�ꂪ�ǂ��������������B

�@����ł��ނ́A���x�Ȑ��_�͂������Â��A�����邱�Ƃ��Ȃ������B������\�ɂ������̂́A�u�����̎Ԃ������ɉ�]�����Â���v�A�u�z�C�ł���Ɠ����Ɍ����ł�����v�A�u�V�����f�B���_�v�������ɂ������Ȃ��B

�@�������X�ƃp�g���b�N�̈Ⴂ�́A���R�A�l�̋C���̈Ⴂ���炫���̂����낤�B

�@�������A�ނ����芪�����R���A�����͉e�������̂ł͂Ȃ����낤���B�r���Ƃ����z���[�X�E���[�A�𐁂��ʂ���₽�����́A�p�g���b�N�E�u�����e������Ȃɂ��Ă������B����ɂ������āA�������[�N�V���[�ł��R�b�N�X�E�H���h�̖L���ȐX���킽�鉸�₩�ȕ��́A�������X�E�X�^�[���ɐ��C�𐁂����݁A�ނ����x�ƂȂ��S�点���̂ł���B

��3�́@�V�����f�B�E�z�[��

�@�V�����f�B�E�z�[���́A�R�b�N�X�E�H���h�̑��̐��̊O��ɂ���B�����F�̐Ɛԃ����K�łł����A��K���Ă̏����Ȋقł���B�����߂��ɂ���A�ƃ����K�łł����傫�ȉ��˂���ۓI�ł��邪�A���ʂ̖��ƂƂ��Ƃ��ق�����B�u�V�����f�B�E�z�[���v�Ə������W�����o�Ă��Ȃ���A���ʂȂƂ��낾�Ƃ��C�Â����ɁA�ʂ肷���Ă��܂������ł���B

�@���̊ق́A1450�N�ɃJ�g���b�N�̎i�Պفipriest's house�j�Ƃ��Č��Ă�ꂽ���̂ł���B�@�����v�ォ��́A������̋���q�t�فiparsonage�j�Ƃ��Ďg����悤�ɂȂ����B17�A8���I�ɑ����̑����z�������Ȃ�ꂽ�悤�ł��邪�A�����̑啔���́A�����̂܂܂ł���Ƃ����B

�@�������X�E�X�^�[���́A1760�N3���ɂ������Z���Ƃ��Ă��������A�S���Ȃ�܂ł�8�N�Ԃ������ŕ�炵�Ă����B

�@�������X�̎��������q�t�قƂ��Ďg���Ă������A1807�N����͑݉ƂƂȂ�A�Z�l�������ƕς���Ă����B������1960�N��ɂȂ�ƁA���҂��Ȃ��A�r�����ɂȂ��Ă����B

�@���̏�Ԃ����ĒQ���A�ق̏C���������͂��߂��̂��A���̌�V�����f�B�E�z�[���̋������_�ْ��ƂȂ�P�l�X�E�����N�}���iKenneth Monkman�j�ƃW�����A�E�����N�}���iJulia

Monkman�j�̕v�Ȃł���B

�@�ӂ���͒��N�ɂ킽��A�������X�E�X�^�[���̔M��ȃt�@���������Ƃ����B�ނ�́A���D�̒��Ԃ�e���ʂɓ��������A1967�N�Ɂu�������X�E�X�^�[���E�g���X�g�v��ݗ������B�����āA�������X�E�X�^�[�������̊فu�V�����f�B�E�z�[���v�̏C�����͂��߂��̂ł���B

�@�V�����f�B�E�z�[���́A1973�N���玑���قƂ��Ĉ�ʂɌ��J�����悤�ɂȂ����B�����͉�������A�������X���Z��ł����Ƃ��̏�Ԃ��Č�����Ă���B�Ⴂ�V��́A15�A6���I�̃e���[�_�[��������̑�����Ƃǂ߂Ă���A�������������o���ɂȂ��Ă���̂��ڂ������B

�@�P�l�X�E�����N�}���́A�������X�E�X�^�[���Ɋւ���R���N�^�[�ł�����A50�N�ȏ�ɂ킽���āA���Ŗ{����Ĕ̖{�E�|��{�E�莆�E�����E�V���L���ȂǁA�X�^�[���Ɋւ��邠��Ƃ����鎑���𐢊E������W�߂Ă����B���̗ʂ́A�{�I�̒����ɂ���180���[�g�����܂�ɂȂ�Ƃ����B

�@�����V�����f�B�E�z�[����K�ꂽ�Ƃ��́A�ق��Ɍ��w�҂͒N�����Ȃ������B�ЂƂ�̏������A�������ē����Ă��ꂽ�B���{���Łw�g���X�g�����E�V�����f�B�x��ǂ��Ƃ�����ƌ����ƁA�u�����������ɂ����{���̖{���������͂����B�V���A�V���A�V���Ȃ�Ƃ��ƌ������͂����v�Ƃ����̂ŁA�u�i�c�I�@�V�����^�H�v�ƕ����Ԃ����B����ƁA�u�C�G�X�I�v�Ƃ��ꂵ�����ȓ������Ԃ��������B���ƂŃp���t���b�g�̎ʐ^�����Ă킩�������Ƃ����A���̏����̓����N�}���v�l�������B

�@������A���[�Y��w�Ŏw�������������W�����EC�E�X�J�[�����m�iDr John Scully�j�ɃV�����f�B�E�z�[���ɍs�������Ƃ�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x��ǂ��ƂȂǂ�b�����B����ƁA����w�����ł��邪���w�D���̔��m�́A�u���܂��̓������X�E�X�^�[����m���Ă���̂��H�@����ɁA���̕��ς��Ȗ{���ǂ�ł���Ƃ́I�v�ƁA�����ӂ��ď��Ă����B

�@���̂��ƂŔ��m���w�Ȃ̓��������ɕ����Ă܂�����Ƃ���A�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x���Ō�܂œǂ݂Ƃ������̂́A28�l���ӂ��肵�����Ȃ����������ł���B�w�g���X�g�����E�V�����f�B�x�́A���̂Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ����e�Ɠ��������A�C�M���X�ł����܂�ǂ܂�Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃ������B

�@�������ɁA�u�����e�E�p�[�\�l�W�́A�������Ă����w�҂��₦�邱�Ƃ��Ȃ������B�������V�����f�B�E�z�[���́A�J�ٓ��������Ă��邽�߂��A�K���l�����Ȃ��悤�������B�J�ق��Ă���12�N���������A���̓��َҔԍ��́A763�Ԃ������B

�V�����f�B�E�z�[��

�z�[���y�[�W�E�g�b�v��