ヘンリー7世とバッキンガム公ヘンリー・スタフォードとの関係

リチャード3世の物語

第5章 残された謎

捏造された「リチャード3世極悪人説」

リチャード3世は、英国史で、なぜもっとも邪悪で冷酷非情の王とされてしまったのか。

それは、結論からいえば、トマス・モアやテューダー王朝時代の御用学者が、王権を奪取したヘンリー7世を正当化し、美化するためだった。かれがリチャード3世をことさら貶しめ、極悪人に仕立てあげて記録したからである。

ヘンリー7世は1499年に、クラレンス公ジョージの息子でヨーク家の最後で唯一の正統な王子ウォーリック伯エドワードを反乱に加わったとして処刑し、テューダー王家の体制をゆるぎないものとした。そして1503年ごろ、ポリドール・ヴァージルというイタリア人の御用学者に、ラテン語での年代記『英国史』を書かせはじめたとされている。

この年代記は、ヘンリー6世の時代からはじまり、ヘンリー7世が1509年に他界したあともつづけられ、ヘンリー8世の時代の1513年で終わっている。これがこの時代の最初のまとまった年代記で、この時代の正史ということになっている。しかし、この年代記が公表されたのは、1534年のことである。

一方、トマス・モアが『リチャード3世史』を執筆したのは、1513年から翌年にかけてである。したがって、ヴァージルの年代記が公表される前のことである。

トマス・モアは『リチャード3世史』のなかで、リチャードが王位を簒奪するまでのかれのまわりで起きた数々のできごとや事件を、ことごとくかれの陰謀、犯罪だったと非難した。「リチャード3世極悪人説」は、ここからはじまったのである。

トマス・モアは、ヘンリー8世の時代に法律家から政治家となり、官僚の最高位である大法官にまで登りつめたが、当代随一の文化人でもあった。そのかれが、なぜこれほどまでに偏見と悪意にみちたリチャード3世史を書いたのか。また、かれはこれを執筆するとき、その情報をどこから得たのか。

トマス・モアは、1477年ないし78年に生まれ、リチャード3世が即位したときは、まだ5、6歳だった。社会で起きていることが理解できる年齢でもないし、ましてそのころの記憶をもとに、のちにリチャード3世の伝記を書くことは不可能である。

モアは1490年、12、3歳のころから、ヘンリー7世の大法官でのちにカンタベリー大司教となったジョン・モートンの小姓となり、見習い奉公をしながら教育をうけた。そして36、7歳のときに『リチャード3世史』を執筆したとされている。それは、リチャードの死後28年もたったころである。そのときかれは、いったい何を参考にしたのか。

じつは、モアが『リチャード3世史』を執筆するにあたって使った資料は、かれの恩師ともいうべきジョン・モートンが用意したものだったという。

ところが、このジョン・モートンなる人物は――イーリー司教の時代に――1483年6月13日の摂政リチャードにたいするヘイスティングズ卿の陰謀に加わったとして退けられた者なのである。

ジョン・モートンは、法律家から聖職者に転向した人物であるが、世渡りがうまいばかりでなく、権力志向と金銭欲が非常に強かったようである。ばら戦争では、最初はランカスター家についたが、形勢が逆転するとヨーク家に鞍替えし、エドワード4世にとりたてられてイーリー司教に任命されていた。そしてエドワード4世の時代には、フランスのルイ11世との交渉にかかわったりして、裏で多額の賄賂を受け取るようなこともしていたという。かれは金集めがうまかったので、いくらでも金をかき集めることのできる「モートンの熊手」と呼ばれるものを持っていた、と陰口もたたかれていた。

ところが、生真面目なリチャードがエドワード5世の摂政となったことで、リチャードのもとでは特別な出世も望めず、賄賂や余録にもあずかれないとわかると、ジョン・モートンはヘイスティングズ卿の反リチャードの陰謀に加担したのである。

ジョン・モートンは、陰謀発覚後、処刑は免れたものの、バッキンガム公のもとで、ウェールズ東部のブレコン城に幽閉されていた。しかし、かれはそこにいたとき、リチャードとバッキンガム公のいさかいを利用して、バッキンガム公にリチャード体制転覆とヘンリー・テューダー擁立の反乱に誘い込んだとみられている。そうしておいてジョン・モートンは、幽閉されていた城から脱出すると、フランスへと逃亡し、そこに亡命していたヘンリー・テューダーのもとに走っていった。

その後、テューダー王朝が誕生したとき、ジョン・モートンはヘンリー7世の右腕となり、大法官となった。さらに1493年には、イングランドの聖職者の最高位であるカンタベリー大司教になるという大出世を果たしたのである。

そのジョン・モートンにとって、リチャード3世は不倶戴天の敵、恨み骨髄の存在だった。そのかれが記し、モアにあたえたという資料がどういうものであったかは推して知るべし、公平で事実に即したものであったはずがない。

しかし、ジョン・モートンのもとで教育を受けたトマス・モアは、かれから受け取った資料に記されていたことに疑いをもたなかった。資料に書いてあることを、そのまま伝記のなかに取り入れていった。その結果、ジョン・モートンのリチャード3世にたいする悪意にみちた非難と中傷は、事実として伝えられるようになったのである。

また、モートンのリチャードにたいする見方は、そのままモアのリチャード3世史観になった。そこから、「モアはモートンの書いた資料をそのまま使った」とか、「モアの原稿といわれているもの自体が、じつはモートンの手になるものではないか」と疑う見方まで出てくるのである。

それにしても、すでにエラスムスとも親交があったという当代随一の文人トマス・モアが、悪意と偏見にみちたモートンの資料を、なぜ無批判に受け入れたのだろうか。恩師には勝てなかった、というのだろうか。なにしろ恩師は、その時代の生き証人であり、ヘンリー7世の新時代をもたらした功労者のひとりだったのだから。

しかし、それだけではなかったかもしれない。モアがヘンリー7世の新時代に生きた人間であって、その時代の感覚、時代精神から逃れられなかっただろう。

ヘンリー7世の時代は、現実はどうあれ、秩序と倫理、人文主義の新時代、ルネッサンスのはじまりだった。中世の血みどろの権力闘争を終わらせたのはヘンリー7世であり、かれは同時代の人間にとっては英雄であり、正当な王になるのである。

新時代の文人トマス・モアにとっては、旧時代は無秩序と混乱、不道徳の時代だった。その時代の王は評価に値しない。モアは、ジョン・モートンの用意した悪意にみちたリチャード3世についての資料を疑うことなく――というよりも積極的に肯定して――受け入れたのだろう。そしてリチャード3世を、旧時代の不道徳なうえに冷酷で残忍な王位簒奪者、評価に値しない王として、斬って捨てたのである。

モアも時代の子であって、かれの批判精神をもってしても、その時代の精神から逃れることはできなかったのだろう。

ヴァージルやモアのあとには、エドワード・ホールやラファエル・ホリンシェッドといった、テューダー時代の御用歴史家がつづき、ヘンリー7世を賛美し、正当化していった。かれらも、新時代をもたらしたヘンリー7世を、ランカスター王家の正統な継承者として美化するあまり、リチャード3世をことさら貶め、歪めたのである。

しかし、かれらの歴史書はテューダー王朝の正史となり、さらにかれらの歴史観は、シェイクスピアの一連の歴史劇にひきつがれて定着することになった。

シェイクスピアは、エドワード・ホールが1540年ごろに書いた『二つの名門ランカスター家とヨーク家の合体』をもとに、一連の歴史劇を書いたといわれている。

『リチャード3世』は1592年から1593年にかけて書かれたとされているが、そこには、トマス・モアの悪意にみちたリチャード3世観が、そのまま反映されているという。そしてシェイクスピアは、トマス・モアのリチャード3世に輪をかけて、さらに醜い怪物のような大悪人に仕立てあげた。かれの『リチャード3世』は、因果応報を含んだ、文字通り劇的な傑作であったため、いつのまにか史実であったかのように混同され、リチャード3世の悪のイメージを定着させてしまったのである。

シェイクスピアは、リチャード3世の姿を醜い怪物のように描いているが、実際のかれはどうだったのだろうか。

リチャードは、子供のときは病弱だった。背がたかくてハンサムだった兄たちにくらべると、小柄で痩せていたという。左右の肩の高さが多少ちがっていたということは、当時の記録にも残されている。しかし、それがどちらの肩が高くてどちらの肩が低かったかは、記録によっても食い違っていて、それほど大げさなものではなかっただろうとも言われている。

リチャードの姿を描いた絵も、いくつか残っている。

一つは、15世紀にウォーリック伯爵家の家系図に描かれたペン画である。プランタジネット王家の紋章の下、甲冑を身につけて王冠をかぶったリチャード3世が、右手に剣を、左手にウォーリック城の模型をもち、足もとには、かれの徽章だったイノシシを従えて立っている図である。そこには、写実的な描き方で、リチャードはほっそりとした体つきの、ういういしい美少年に描かれている。そしてリチャードの姿に、身体的に異様なところはまったく見られない。

もう一つは、15世紀のソールズベリー伯爵家の家系図にあるもので、戴冠式のローブを身につけたリチャード3世と王妃アンの立ち姿を描いたものである。こちらのほうは、絵としては稚拙であるが、リチャードはアンよりも背がたかく描かれていて、ここにも、体つきに不自然なところは何もない。

ところで、リチャード3世の生前に描かれた肖像画は、1枚もないという。後年に描かれたものとしては、2枚が存在する。

パストン家に伝わっていた、1513年もしくは1516年ごろに描かれたという肖像画は、リチャード3世の姿をもっとも正確に伝えているとされている。

背景が黒の、左向きの上半身だけの肖像画で、そこには、細面の顔に口を真一文字にむすび、目をかっと見開いている表情が描かれている。左手の薬指に指輪をはめようとしているが、意思の強そうな顔つきで、精悍な感じがする。

もう一つは、ロンドンのナショナル・ポートレート・ギャラリーにある、背景が赤の、もっともよく知られている肖像画である。1590年ごろに描かれたものであるが、顔を右向きになっていることをのぞけば、顔の輪郭などは、パストン家に伝わった肖像画によく似ている。それを見て描いたのかもしれない。

しかし、顔の表情はまったくちがう。こちらのほうが弱々しく、病的な印象をうける。眉間にはしわを寄せ、神経質そうである。こちらの絵では、右手の小指に指輪をはめようとしているが、目はうつろで焦点が定まらず、意思の強さや精悍さは、まったく感じられない。

この肖像画は、リチャードの死後、百年以上たったころに、国王の肖像画シリーズの1枚として描かれたものである。当時――エリザベス1世時代――の歴史的な評価が、かれの姿を弱々しく病的に描かせているのだろうが、ここにも、身体的な異様さを感じさせるものは何もない。

このように、リチャードの姿を描いたいくつかの絵には、「醜い怪物のような姿」とトマス・モアやシェイクスピアが誇張したようなものは、何も見られないのである。

いくら宮廷画家だったとしても、身体的に異様な特徴があったとしたら、それをまったく感じさせないように描くのは困難だっただろう。別人のように描いてしまっては、肖像画にはならないからである。

肖像画家のもっとも苦労するところは、描かれる本人が気にしているところをそのまま描くわけにはいかないが、それをまったく無視して描くこともできないということである。

もし身体的に普通ではない特徴があったとしても、あえて肖像画のなかに描くほどのものでもなかった、ということは考えられるが。

リチャード3世がそれほど残虐非道な王ではなかったという見方は、テューダー王朝が終わってステュアート王朝になってから、少しずつ出てきたという。

それが現代になって、研究者だけでなく一般の人たちの関心をいっきに集めるようになったのは、1951年に作家のジェセフィン・テイが、謎解き小説『時の娘』を発表してからである。

テイは、入手しうるかぎりの資料をあつめると、そこから事実ととれる事柄を拾いあつめ、作家としての解釈を加えながら話をつなぎ、推理を展開していった。そして、王子殺しの犯人は、リチャード3世ではなくてヘンリー・テューダーである、と結論づけた。

「リチャード=極悪人」のイメージを定着させたのがシェイクスピアであれば、それをくつがえしたのも同業の作家だったとは、皮肉でもあり面白いところである。

しかし、テイの推理はあくまでも作家としてのもので、研究者のものとはちがう。記録に残っていることをつなぎ合わせて解釈を加え、さらに推理しても、それが事実だったとは言えない。謎は謎のままである。しかし、議論を巻き起こし、リチャード3世の研究に大きな一石を投じたことには間違いない。

いまでは、エリザベス女王の従弟のグロスター公リチャードをパトロンとするリチャード3世協会があり、リチャード3世の熱烈な支持者がいる。そして、かれはこれまで言われてきたほどの極悪非道の国王ではなかった、と知られるようになってきている。

それでも一般的には、まだ誤解されたままである。教科書や歴史解説書では、リチャード3世はあいかわらず極悪非道の王のままである。

1985年はリチャード3世没後500年にあたり、これを機に、かれの実像をさぐり、再評価する機運が高まった。そして、それまで一部の研究者にしか理解されなかったかれの実像が、ようやく一般にも受け入れられるようになってきた。

消えたふたりの王子

ところで、ロンドン塔のふたりの王子は、いったいどこへ行ってしまったのだろうか。エドワード4世の子供たちは私生児であるとされ、エドワード5世は戴冠式を迎えることなく廃位され、弟ヨーク公リチャードとともにロンドン塔に幽閉された。ふたりは、1483年の夏ごろまでは、中庭で遊んでいるところを目撃されていたが、その後は、すっかり姿が見えなくなってしまった。巷では、叔父のリチャード3世に殺されたらしいとささやかれていた。しかし、証拠はまったくなかった。いつのまにか消えてしまった、としか言いようがなかった。

ふたりは、やはり叔父のリチャードに殺されたのか。それとも、犯人はべつにいるのか。もしそうだとすると、いったい誰が、何のためにふたりを殺したのか。リチャード3世にまつわる、最大の謎である。

テューダー時代になると、リチャード3世は王位を簒奪し、さらに甥ふたりを殺害した冷酷非道の極悪人とされた。さらに、ヘンリー6世の時代からあった王権をめぐる事件のすべてが、リチャードが権力を手に入れるために起こした邪悪な犯行だったと決めつけられた。シェイクスピアの劇は、さらに歴史を混乱させ、誤解を植えつけてきた。

テューダー王朝の歴史家は、ヘンリー7世の王権を正当なものと強調するために、すべての罪をリチャードに着せて非難しているので、かれらの記したことを、そのまま信じるわけにはいかない。

ふたりの王子については、トマス・モアの『リチャード3世』によると、リチャードの旧友で野心的な人物だったサー・ジェイムズ・ティレルが、「リチャードの命令で王子たちの殺害にかかわった」と告白したことになっている。戴冠式を終えたリチャードが国内巡幸のためにロンドンを離れていたとき、かれの命を受けたティレルが、ジョン・ダイトンとマイルズ・フォレストというふたりの男に王子たちの殺害を指示し、ふたりは王子たちの顔に枕か布団を押しつけて窒息死させた――というのである。そして王子たちの遺体は、一度はロンドン塔の階段の上り口の下に掘った穴に埋められた。ところが、あとになってリチャードに、「もっと王にふさわしいところに」と指示された司祭が、どこか別のところに埋葬し直したという。

だがその場所は、まったくわかっていない。

また、リチャードに恨み骨髄だったジョン・モートンの資料にもとづくトマス・モアの記述は、どこまで信用していいかわからない。

トマス・モアは、リチャードがふたりの甥を殺したと非難する。しかし、その証拠は「ティレルの告白」以外には何もないのである。

それではリチャード犯人説にたいして、テイやリチャード擁護派の反論はどうなっているのだろうか。

まず、リチャード犯人説の第1の論点は、「エドワード5世らに王位継承権はないといっても、反リチャード勢力がかれらを利用して反乱をくわだてる恐れがあったので、リチャードは甥ふたりを殺したのだ」ということである。

それにたいしてリチャード擁護派は、「リチャードの王位継承は正統で正当なものであって、甥たちを殺す必要はなかった」という。

エドワード4世とエリザベス・ウッドヴィルの結婚が重婚だったことは、高位聖職者のあいだでは以前から知られていたことで、事実だった可能性がたかい。その子供たちは私生児つまり庶子であって、かれらに王位継承権はないということは、議会においても正式に認められたことだった。ふたりが存在していても、リチャードの王権が脅かされるようなことはなかった。したがって、リチャードがかれらを殺さなければならない必要性もまったくなかった。反リチャード勢力に利用されないように、ただ幽閉しておけばよかったのである。

リチャードは、エドワード5世の王権を利用しようとしたウッドヴィル一族やグレイ一族を一掃した。そして、北部の軍隊を見せつけて事態の安定化をはかった。しかし、それに反発する諸侯もいた。もし、そこで王子たちを殺しでもしたら、かれらの不満や怒りに火をつけることになり、リチャードは、それこそ非難の集中砲火を浴びただろう。

かれにそんな危険を冒す必要があっただろうか。王子たちは殺さずとも、ただ外部の勢力に利用されないようにしておけばよかったのである。

さらに、ロンドン塔には多くの役人が勤めていたはずである。はたして、誰にも気づかれずに王子たちを暗殺するといった重大事を起こすことができただろうか。

仮に、リチャードが王子たちを利用した反乱を防ぐためにふたりを殺害したとするならば、かれはその遺体を公開したはずだ、とリチャード擁護派は反論する。そうしなければ、王子たちの生存を信じる勢力が、何度でも反乱をくわだてるからである。

そしてリチャード擁護派は、「ふたりの甥は、リチャード3世の時代には生きていた」と擁護論を展開する。

その根拠となっていることは、リチャードの宮廷で、王子たちの母親エリザベスとリチャードが対立したり、いさかいをしたりした雰囲気が記録されていない、ということである。

もっとも、エリザベスは、1483年4月末のリヴァーズ伯らの陰謀後にウェストミンスター寺院の聖域に4人の娘たちとともに入り、その後、彼女らがそこから出てきたのは、翌年の3月初めである。そのあいだのことは、よくわからない。

しかし、聖域から出てきたあとエリザベスは、1483年秋のバッキンガム公の反乱に加担した、先夫とのあいだの息子ドーセット候に手紙を書き、リチャードと和解するように勧めている。そして4人の娘たちとともに、リチャードの庇護を受けて暮らしていた。娘たちは宮廷の宴にも参加したりして、宮廷生活を楽しんでいた。そのことは、記録にも残っているという。

ふたりの王子がリチャードに殺害されたとしたら、その母親や姉妹たちが、その殺人者の宮廷で庇護をうけ、和気あいあいと楽しげに生活していたとは考えられない、とリチャード擁護派は主張する。

そしてリチャード擁護派は、ボズワースの戦いで勝利したヘンリー・テューダーがロンドンに凱旋したときのことに、リチャード犯人説に説明を求めている。

ヘンリーはロンドン塔に入ったとき、あれほど噂になっていたはずの王子たちの消息については、何もたずねていない。

その後ヘンリーは、議会において、これまでのリチャードの圧政や冷酷非道なやり方を告発し、攻撃しておきながら、そこでも王子たちのことについては触れていない。もしリチャードが王子殺しの犯人であるとするならが、それこそ、これ以上の攻撃材料はなかったはずである。ヘンリーはなぜ、これを利用してリチャードを非難しなかったのか、不自然である。

リチャード擁護派は、ヘンリーが王子たちのことに触れていないのは、その必要もなければ意味もなかったからだとする。なぜなら、王子たちは何の問題もなく生存していたのだから、言及する必要がなかったのであると。

さらに王子生存説の根拠には、1485年の王室の出納書類にある「庶子卿への支払い」という記録に置かれているものがある。この「庶子卿」こそ、廃位されたエドワード5世ではないか、というのである。

しかし、これは推論するだけで、根拠はない。そして、この「庶子卿」という言い方は、ほかではまったく出てこないという。

この「庶子卿」については、リチャードの庶子として生まれたジョン・オヴ・グロスターと呼ばれていた息子のことである、とみることもできる。

ジョンは庶子だったが、リチャードに残された唯一の息子で、1485年3月11日に、フランスにあったイングランド領カレーの長官に任命されていた。ジョンは後日、カレーに赴任したが、「庶子卿への支払い」は、そのときの費用のことだとみることもできる、とされている。

しかし、日頃からジョンが「庶子卿」と呼ばれていたかどうかはわからない。ジョンは爵位をもっていなかったというが、庶子とはいえ国王の息子でありカレーの長官でもあった。儀礼的に「ロード(卿)」の敬称で呼ばれたとしても不思議はない。

したがって、「庶子卿」とはジョン・オヴ・グロスターのことだった可能性もあり、エドワード5世のことであるとし、かれが1485年まで生きていたとする根拠にするには弱いのである。

王子生存説にたいしては、では、なぜかれらの1483年以降の記録が残っていないのか、と疑問がだされる。

これにたいしてリチャード擁護派のなかには、ふたりはロンドン塔からべつの場所――たとえばリチャードの城の一つだった、ヨークシャーのシェリフ・ハットン城――に移された、とする見方もある。そのために、かれらについての記録がないのであると。

王族や貴族の子供が親元から離されて育てられることは、当時はよくあることだった。リチャードも、子供のころは年の離れた従兄でキングメーカーだったウォーリック伯リチャード・ネヴィルのもと育てられたことがあるので、そういうこともありうる。まして庶子となったふたりの王子にしてみれば、地方の田舎に送られて、そこでひっそりと暮らすほかなかったのかもしれない。

ここまでは、リチャードには甥たちを殺す必要がなく、かれは、少なくともリチャード3世の時代は生きていたという議論である。

次は、リチャード犯人説が第2の論点とする「王子たちがリチャードに殺されたらしいという噂がたったとき、リチャードはかれらの姿をロンドン市民に見せ、なぜそれを否定しなかったのか」という点である。リチャードがかれらを殺していないのなら、その疑惑を晴らすためには、それがもっとも簡単な方法だったはずである。

これにたいしてリチャード擁護派は、「この噂はリチャード犯人説がいうほど広く流布していたものではなく、ごく一部に故意に流されていたものである」と反論する。そしてその発信源は、例のジョン・モートンであるとしている。

かれは恨み骨髄だったリチャードを攻撃するために、「ロンドン塔の王子たちはリチャードに殺されたらしい」と嘘の噂を故意に流したというのである。

その根拠としているところは、その噂を記録した『クロイランド年代記』は、リンカンシャー最南部にあるクロウランド修道院で記録されたもので、そこはジョン・モートンが本拠地としていたフェンズ地方にあったことである。かれが司教をしていたイーリーは、その地方の中心的な町であり、かれはバッキンガム公の城から脱出したあと、フランスに逃亡するまでのあいだ、そのフェンズ地方に隠れていたとされている。したがって、そこで記録された噂というものは、ジョン・モートンが故意に流したものである可能性がある、というのである。

王子殺害の噂は、その後、フランスでもささやかれたというが、それも、モートンが逃亡先で故意に流したものだ、という。

つまり、「リチャードが王子たちを殺害した」という噂がたったところには、ジョン・モートンの影がちらついているのである。かれは、行く先々でリチャードの甥殺しの嘘の噂を故意にばらまいていった。

したがって、噂はジョン・モートンが立ち寄ったごく一部の地域にかぎられたもので、大々的に広まっていたものではない、とリチャード擁護派は言う。

もし、噂が大々的に広まっていたものであれば、リチャードの耳にも届いていただろう。そしてそうだったならば、かれはかならず反論していたはずである、と言う。

その論拠となっているものは、リチャードの王妃アンが病死し、「かれは姪のエリザベスと結婚したがっている」という噂がたったときことである。リチャードは、その噂をすぐに公式に否定したのである。「リチャードの甥殺し」の噂が大々的に広まっていたとしたら、かれが何の反論も釈明もしなかったのはおかしい、というのである。

そして、リチャード擁護派が最後の論拠とするところは、かれの親族にたいする処遇である。

リチャードの王位にとって脅威となる存在があったとしたら、それは、リチャードの兄クラレンス公ジョージの息子ウォーリック伯エドワードである。

かれの父クラレンス公は、兄のエドワード4世への嫉妬から、たびたび反乱を起こし、ついに処刑されてしまった。父が国王にたいする反逆罪で処刑されたのだから、その子も当然のこと、相続権などの権利を奪われ、行動が制限されたとしても不思議ではなかった。

ところがリチャードは、エドワード4世の死後、この甥を王族の血をひく者として復権させ、それにふさわしく処遇して自由にさせていた。さらに1484年4月にリチャードの息子で皇太子のエドワードが急死すると、リチャードはウォーリック伯を王位継承者に指名したのである。

ウォーリック伯は、謀反人の息子として王位から遠ざけられた。エドワード4世の息子たちは、私生児ということで王位から退けられた。しかし、甥たちがいつかリチャードの王位を脅かす存在になるとしたら、かれらは皆同じである。しかも嫡出子という点でいえば、ウォーリック伯には正統な王位継承権があった。そのかれを生かしておいて、先にエドワード4世の息子たちだけを殺すのはおかしいのである。

リチャードが王位についたとき、自分の息子に王位を継がせようと考え、潜在的な脅威となる者を葬り去ろうとしたならば、最初に狙われるのは、ウォーリック伯エドワードである。

それともリチャードは、息子が急死しなかったならば、いずれウォーリック伯も殺すつもりでいたのか。

しかし、いずれ殺そうとしていた者を、状況が変わったからといって、急に後継者に指名できるものだろうか。

そうではない。リチャードが王位継承者にウォーリック伯を指名したのは、かれが極悪人でもなんでもなく、正統性を重んじ、筋をとおそうとした王だったからなのである。

リチャードのこうした面は、ほかの親族にたいする処遇にも表われているという。

リチャードは、性格的には兄エドワード4世とはちがって、清廉で実直だった。戦場においては勇敢な戦士、そして国王の副官として統治をまかされた北部においては、すぐれた手腕を発揮した行政官だった。そういうリチャードの性格と行状は、極悪非道の殺人者の姿とはかさならないのである。

ヘンリー・テューダー犯人説

では、王子殺しの犯人がリチャードではないとしたら、真犯人はいったい誰なのか。

そこでリチャード擁護派が名前をあげるのは、ヘンリー・テューダーである。

暗殺事件を解くカギは、それによって誰がいちばん利益を得るかということだ。犯人は、その犯行によっていちばん利益を得る者か、そのそばにいて利益を共有するものである。

リチャードに、自分の王冠を守るために王子たちを殺さなければならないという理由があったならば、それと同じくらいヘンリー・テューダーにも、王子たちを殺さなければならない理由があった。王冠を手に入れるためである。

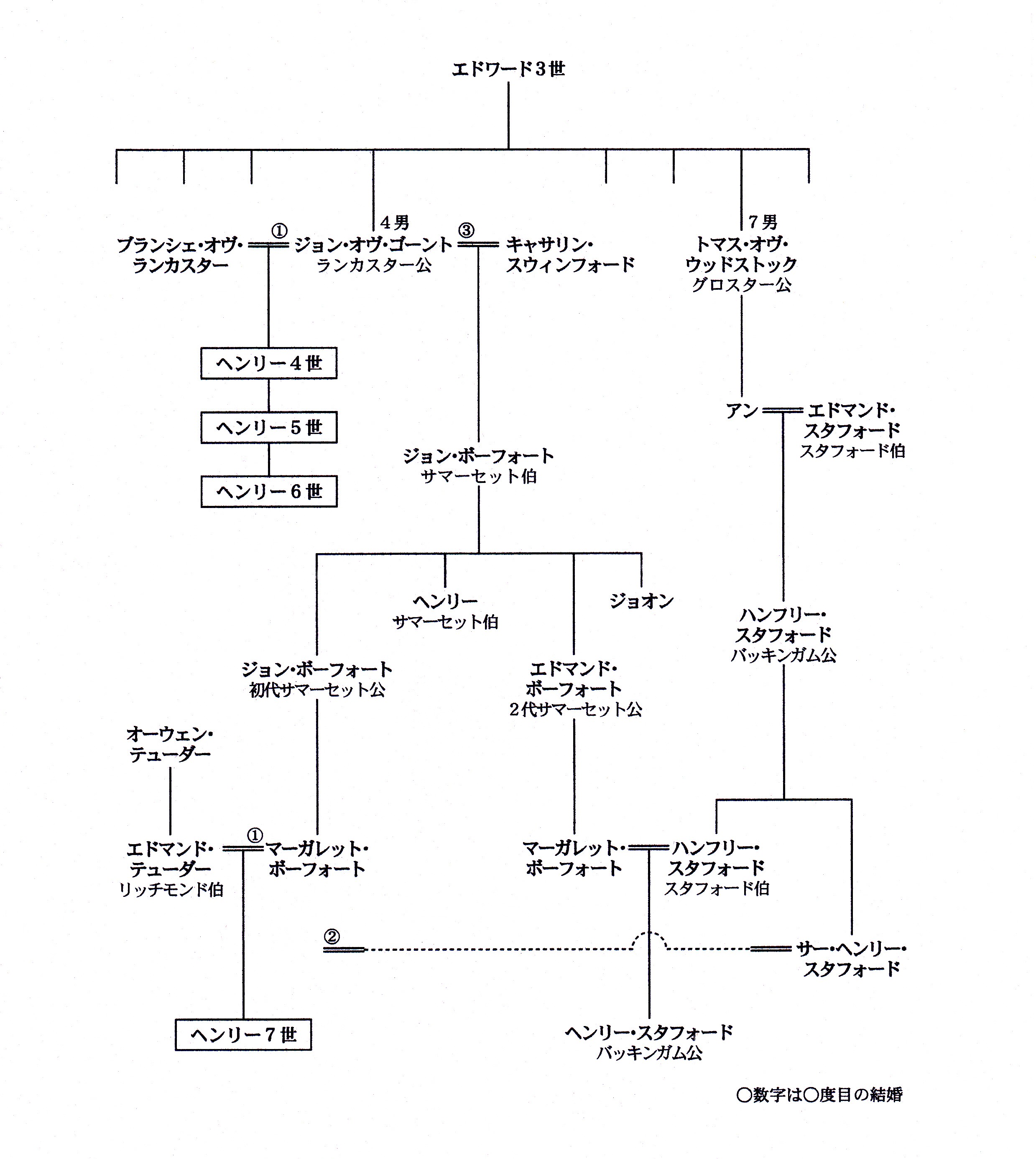

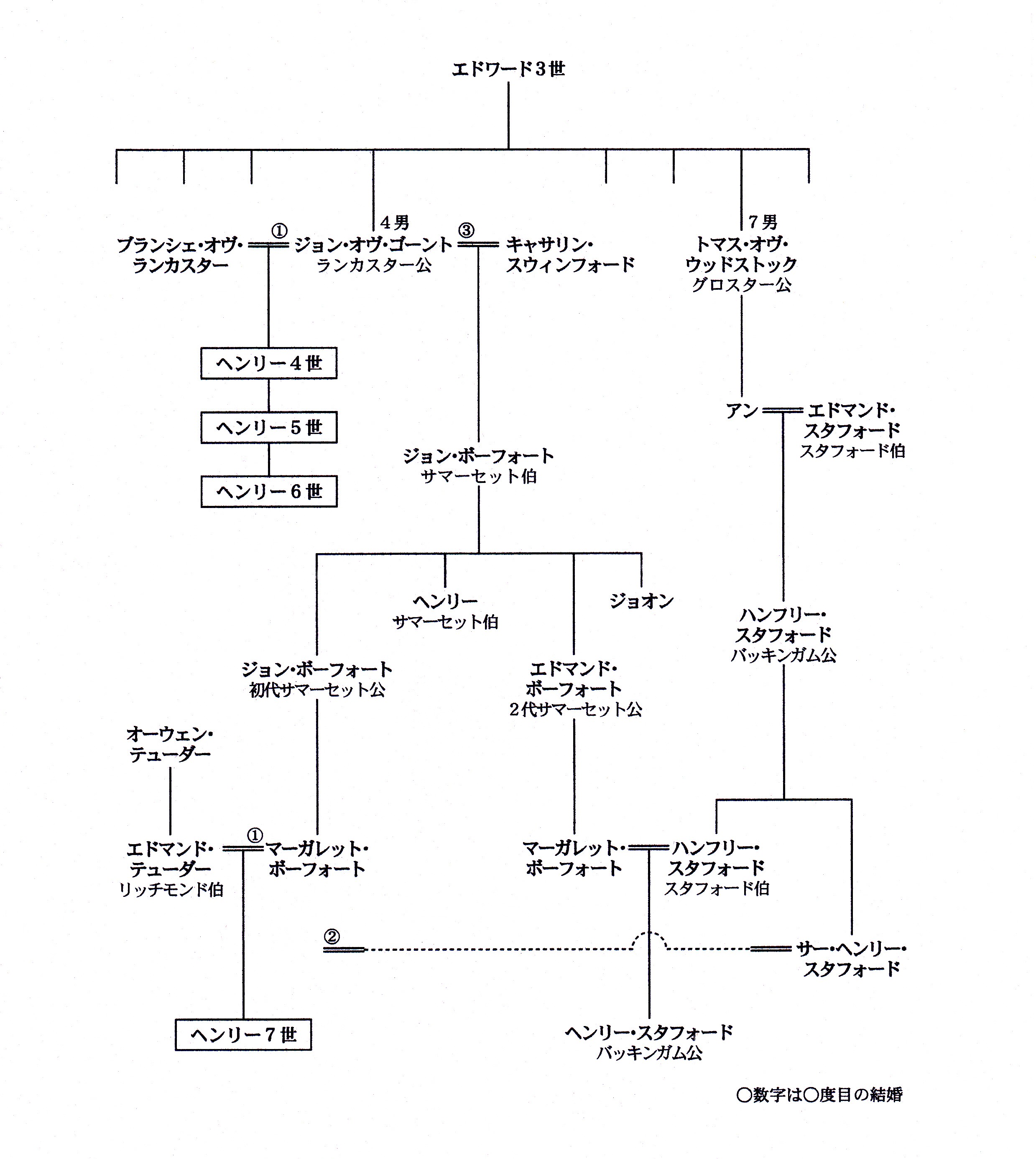

すでに記したように、ヘンリーの母親マーガレット・ボーフォートは、エドワード3世の四男ランカスター公ジョン・オヴ・ゴーントとかれの3度目の妻キャサリン・スウィンフォードとのあいだにできた息子サマーセット伯ジョン・ボーフォートの孫になる。サマーセット伯は、母がまだランカスター公の愛人のときに庶子として生まれ、その後、母が正妻となったために嫡出子あつかいされるようになった。しかしこの家系には、ランカスター家の王位継承権は認められてはいなかった。

ところが、ヘンリー5世、6世とつづいたランカスター家本流の男子直系が断絶してからは、ランカスター派の期待は、いっきにヘンリー・テューダーに集まっていった。

しかし、ヘンリーの体に流れている王家の血は、母から受け継いだものものだけで、それもきわめて薄いものだった。

そこでヘンリーの母親は、エドワード4世の長女エリザベス・オヴ・ヨークに目をつけ、息子を彼女と結婚させようとたくらんだ。そうすることによって、テューダー家にヨーク王家の血を呼び込み、王家の血を濃くしようとしたのである。さらに、リチャードに反発しているヨーク家の支持者をも取り込もうとしたのである。

ヘンリーはというと、かれ自身の王権のあやふやさをおおい隠すために、あえてリチャードを簒奪者と決めつけた。そしてみずからの王家の血の薄さを補うために、ヨーク王家のエリザベスと結婚しようとしたのである。

しかしそのためには、エリザベスが庶子であっては困るのである。庶子の家系の血では、テューダー家の血を補強することにはならないからである。

そこでヘンリーは、即位するとすぐに、「エドワード4世の子供は庶子であり、リチャードが正統な王である」とした王位継承令を廃止した。これでまず、「エリザベスは正統な王家の人間である」としたのである。

ところが、エドワード4世の子供たちは庶子ではないとなると、エドワード5世の王位は正統なもので、その弟ヨーク公リチャードにも正統な王位継承権があることになる。

ここで矛盾が生じてしまうのである。エドワード5世の王位が正統なものであると認めると、リチャード3世が王位簒奪者ならば、ヘンリー自身も簒奪者になってしまうからである。

ではどうしたらいいのか。

エドワード5世とその弟は私生児ではないとしてかれらの王位継承権は認めるが、ふたりが存在しなければいいのである。ヘンリーにとっては、ふたりが生きていては困る。都合が悪いのである。こうなると、ヘンリーには、王子たちを殺さなければならない理由が十分にあったのである。

そこで、王子ふたりを殺し、その罪をリチャードに着せれば、それこそ一石二鳥である。リチャードは王位簒奪者で王子殺しとなり、ヘンリーはそれを討ったことになるからである。

では、いつ、どうやって殺したのか。

ひょっとしたらティレルか。じつは、かれに王子殺しを命令したのは、リチャードではなく、ヘンリーだったのではないか。トマス・モアのいう「リチャードの命を受けてジェイムズ・ティレルがならず者を使って王子たちを殺した」という説は、いったい何なのだろうか。

ジェイムズ・ティレルは、エドワード4世とリチャード3世に仕えた、ヨーク家の家臣だった。ところが、かれは野心家で、要領もよかったらしい。テューダー時代になってもヘンリー7世に取り入り、フランスのギュイヌの長官やローマ大使を歴任したという。

しかしかれは、不可解な死に方をしている。

ティレルは1502年、ロンドン塔に囚われていたヨーク家の人間の逃亡を手助けしようとした容疑で逮捕され、裁判もなく即刻、処刑されていた。そして、かれは処刑される前に、20年近く前のロンドン塔での王子殺しを告白した、というのである。

ところが、「ティレルが告白した」ということは、かれの処刑後に公表され、確認のしようがなかったのである。

また、かれがロンドン塔に侵入して犯行におよぶとき、塔の鍵をそこの長官をしていたサー・ロバート・ブラッケンベリーから借りた、ということになっている。しかしブラッケンベリーは、ボズワースの戦いで戦死していた。これまた、確かめようがないのである。

すべて死人に口無し、あまりにも都合のいい、できすぎた話ではないか。

おそらくティレルは、20年近く前の王子殺しの罪を着せられて処刑されてしまったのではないだろうか。

ところで、ティレルはなぜ裁判もなく即刻、処刑されてしまったのか。

かれは、ヘンリー7世のもとでもうまくやり、優遇されていた。しかし、なぜかかれの任地は、外国ばかりだった。

ヘンリーにとって、ティレルはそばにいてもらっては困る存在だったのか。それとも、ティレルがヘンリーのそばにいたくなかったのか。

このあたりから、ふたりの関係が注目されるのである。ひょっとしたら、ふたりは極秘の犯罪の共犯者だったのではないかと。そして、ティレルが裏切り行為にでたとき、ヘンリーは王子殺しの罪をリチャードとかれに着せ、かれをさっさと処刑してしまったのかもしれないのである。

では、ヘンリーが王子の殺害を命じたとすると、それはいつなのか。リチャード3世の時代なのか、ボズワースの戦いの前なのか、後なのか。

リチャードの在位中ということはありうるだろうか。

しかしヘンリーには、その前にやることがあったはずである。まずリチャードを倒さなければならなかった。それともヘンリーは、すでにふたりの王子殺害まで計画にしていたのか。

もしそうだとすると、いつどうやってそれを可能にしたのか。ふたりの王子の姿が見えなくなったという1483年の夏から秋口にかけて、敵陣の奥深いロンドン塔に刺客を送り込んだのか。それとも、ロンドン塔にヘンリーに内通している者がいて、その者が暗殺を実行したのか。

だとしたら、リチャード犯人説と同じように、そのとき宮廷で大騒ぎにならなかったのは、なぜなのか。なぜ、異変があったことが記録に無いのか。ここが疑問である。

しかしヘンリーには、王位の正当性を主張するためには、ふたりの王子が生きていては困る理由があった。これが、ヘンリー・テューダー犯人説の、ゆらぎようのない論拠である。

第3の容疑者バッキンガム公

次に、王子殺しの犯人がリチャードでもヘンリーでもないとしたら、それはいったい誰なのか、ということになる。

ここで、第3の容疑者の名前が浮上してくる。リチャードの盟友だったバッキンガム公ヘンリー・スタフォードである。

かれの性格には、どこか屈折したところがあり、表面だけでは捉えられないところがある。

バッキンガム公の先祖は、ヘンリー7世と同じ、エドワード3世の四男ランカスター公ジョン・オヴ・ゴーントである。バッキンガム公は、ランカスター公の3度目の妻とのあいだにできたサマーセット伯ジョン・ボーフォートの曾孫になる。ヘンリー7世もサマーセット伯の曾孫になるので、ランカスター家の家系から見たかれとバッキンガム公の立場は、まったく同じである。さらに、バッキンガム公の父スタフォード伯ハンフリー・スタフィードの家系は、エドワード3世の七男グロスター公トマス・オヴ・ウッドストックにつながっている。

ヘンリー7世とバッキンガム公ヘンリー・スタフォードとの関係

バッキンガム公の家系には王位継承権はなかったが、かれは王家の血をひいていることを自負し、自尊心がたかかった。だからこそ、エドワード4世の王妃エリザベス・ウッドヴィルから彼女の妹を妻として押しつけられたとき、それに憤慨し、その後も王妃を恨んでいたのである。かれから見れば、ウッドヴィル一族は、貴族でもなんでもないただの成り上がりだったからである。そしてバッキンガム公は、エドワード4世を篭絡させていた王妃を同じように快く思っていなかったリチャードに接近していったのである。

リチャードは、もともと戦場にあっては果敢な戦士であり、戦いのないときは実務的な行政官だった。誠実な性格で、宮廷で権謀術数をあやつるのは苦手なほうだったと考えられている。

それが、兄の国王が急死してから、かれの運命は大きく変化していった。そのとき、かれのそばにいつもいたのがバッキンガム公だった。

ウッドヴィル一族とグレイ一族のたくらみをいち早くリチャードに知らせ、それを阻止させたのはバッキンガム公だった。ヘイスティングズ卿らの陰謀を未然にふせいだときも、かれがリチャードのそばにいた。エドワード5世の私生児説が飛び出したとき、いち早くリチャード支持を表明し、かれを王位につけたのもバッキンガム公だった。バッキンガム公は、みごとにキングメーカーの役を演じてのけたのである。

ところが2、3カ月もすると、かれは突然、リチャードに反旗をひるがえし、ヘンリー・テューダー擁立の反乱に加わっていった。あれほどリチャードを国王にと強力に推していながら、それが成就したとたん、なぜかれはリチャードから離れていったのか。

リチャードが国王になったとき、かれはバッキンガム公の労に報いて領地と館をあたえたとされている。

その報酬が、バッキンガム公にとって少なかったのか。それともキングメーカーになったものの、リチャードがかれの思い通りにならなかった、それでかれを見限ってヘンリーに寝返った、とでもいうのか。リチャードは兄のエドワード4世とはちがって生真面目だったというから、そういうこともありうる。

それともバッキンガム公は、もっとほかのものを望んでいたのか。大それた望み、たとえば、リチャードの息子の次の王位継承権とか。かつてクラレンス公ジョージが、敵方のヘンリー6世の息子の次の王位継承権を条件に、兄エドワード4世にたいして謀反を起こしたときのように。

バッキンガム公は、王位継承権を条件にリチャードを支持してきたのか。リチャードがそれを表明しようとしないから王子たちを殺し、その罪をリチャードに着せようとしたのか。

しかしそのような約束は、リチャードなら最初からしなかったと思うのだが。

バッキンガム公とリチャードとのあいだに、いったい何があったのか。また、かれがなぜ簡単にヘンリー側に寝返っていったのか。これらについては、まったくわかっていない。

バッキンガム公は、リチャードよりもヘンリーのほうが操りやすいとみたのか。それとも、リチャードから王位継承権をとりつけることができなかったので、ヘンリーに寝返って密約でも結ぼうとしたのか。

もし、バッキンガム公とヘンリー・テューダーとのあいだに密約があったとしたら、バッキンガム公はそれをどうやって結んだのか。

ここで登場してくるのが、またしてもイーリー司教ジョン・モートンである。かれを介してバッキンガム公とヘンリーは密約を結んだ、と想像できるのである。

リチャードが王子たちを殺したという説の延長上には、「それを知ったバッキンガム公が義憤にかられ、反旗をひるがえしてヘンリー支持にまわった」という説がある。しかしこれはあまりにも単純で、きれいごとすぎる話である。

それよりも、リチャードとバッキンガム公とのあいだに、決定的な亀裂を生じさせたものがあった、とみるのが自然である。それはいったい何だったのか。

『大ロンドン年代記』によると、リチャードが即位して国内巡幸に出かけたとき、首都はバッキンガム公にまかされていた。ところが、1カ月後にふたりが会ったとき、かれらのあいだに激しい口論があった、と記されているという。

リチャードは7月6日の戴冠式を終えると、すぐに国内巡幸に出かけたというから、その口論は、8月の中旬前のあったということになる。リチャードは8月2日にはグロスター、18日にはレスターにいたという記録があるので、レスターの前に滞在したウォーリックかウースターでのことになる。

そして、リチャードが7月29日にミンスター・ラヴェルで書いた例の手紙である。手紙の宛先は、大法官のリンカン司教ジョン・ラッセルだった。そしてそこには、「大胆な企てをおこなった者たちについては、法にしたがって処理するようにと」という意味のことが書いてあった。ところがこの手紙には、大胆な企てとは何のことか、誰が何をしたのかについては、まったく触れていなかった。関係者だけがわかる内容の手紙だったのである。

ここから推測できることは、極秘扱いにされていた事件があり、この手紙も極秘扱いだったのではないか、ということである。そのため長いあいだ、この手紙が何のことについて言及しているのか分からなかったのである。

それが、1984年に発表されたローズマリー・ハロックスの研究によって、「大胆な企て」とは王子殺しのことである、と推論されるようになったのである。それも、バッキンガム公がティレルに命じておこなったのではないかと。

整理してみると、リチャードが巡幸に出かけたあと、ロンドンに残っていたバッキンガム公に命じられたティレルが、ふたりの王子を殺害した。その「大胆な企て」を知ったリチャードは、7月29日、大法官に殺人の「実行犯を法にしたがって処罰するように」と手紙を書いた。そして、リチャードが8月の中旬ごろ――おそらくウォーリックに滞在していたとき――バッキンガム公を呼びつけて事件についての説明を求めた。そのとき、ふたりのあいだに激しい口論があった、ということになる。

しかし、バッキンガム公がなぜ王子殺しの犯行におよんだのか、何があってそこに至ったのか、その過程や理由については、まだ解明されていない。

ここから先は推論するほかない。

リチャードの巡幸中にロンドンをまかされていたのはバッキンガム公だった。ロンドン塔の鍵を管理していたのは、リチャードの忠実な部下で塔の長官であるサー・ロバート・ブラッケンベリーだった。国王の右腕ともいうべきバッキンガム公のような大物が関与していなければ、ロンドン塔で大胆な犯行をおこすことは、まず困難だっただろう。

こう考えてくると、王子殺しの陰謀には、バッキンガム公が深くかかわっていた可能性が濃厚になる。いやかれは、首謀者だったかもしれないのである。

リチャードに呼びつけられて事件のことを問い詰められたとき、バッキンガム公はリチャードと激しく口論し、かれのもとを去っていった。そして、秋の反乱へと走ったのだろう。

では、リチャードはバッキンガム公を呼びつけたとき、なぜかれをその場で逮捕しなかったのか。バッキンガム公はその場をうまく言い逃れ、逮捕されずにすんだのか。ここにも、まだ解明されていない謎がある。

また、手紙にある「大胆な企て」が王子殺しのことであるとすると、ロンドン塔のふたりの王子は、1483年の夏、リチャードが王位について間もないころに殺されていたことになる。

ということは、王子殺しの噂は本当だったのか。

ここで湧いてくる疑問は、リチャードはなぜこの事件を公表しなかったのかということである。

理由として考えられることは、リチャードの側近中の側近だったバッキンガム公がからんだ事件だったので、外部に漏れるのを恐れたということである。体制を揺るがし、王権の崩壊につながりかねないと考えたのだろう。

リチャード擁護派は、この夏に宮廷で異変や騒ぎがあったことが記録されていないことを、王子たちは殺されていなかったことの根拠にしている。

しかし、権力の中枢にいた者――この場合リチャードも排除できないのだが――のからんだ事件であれば、それが極秘扱いにされ、箝口令がしかれていたことも考えられる。そうだとすれば、記録されることもなかっただろう。したがって、記録にないからといって異変がなかった、とは言えないのである。

ところがじつは、唯一、異変があったことを示唆しているものがあった。それが、リチャードがミンスター・ラヴェルで書いたという、先に記した例の手紙である。

では、バッキンガム公が王子たちを殺害したとすると、その動機は何だったのか。それも、リチャードの留守中をえらんだ理由は。王子殺しはかれの利益につながったのか。

バッキンガム公のこれまでの狙いは、リチャードのキングメーカーとなり、かれをあやつって王国の実権をにぎることだった。ただの論功行賞ではなかった。だからこそかれは、かれはリチャードを強力に後押しし、国王にしたのである。

だが、それと王子殺しはどうつながるのか。

バッキンガム公は、リチャードがかれの操り人形になりそうもないとわかったので、リチャードにとって殺す必要のない王子たちを殺したのか。そして、その罪をリチャードに着せ、かれをゆすろうとでもしたのか。リチャードがバッキンガム公から逃れられないようにし、王国の実権をにぎろうとしたのか。

それともバッキンガム公は、単なるキングメーカーではなく、先に記したような、それ以上のものを狙っていたのか。リチャードにそれを要求したが受け入れられなかった。それで、かれを極悪人に仕立てあげるために王子を殺したのか。屈折したバッキンガム公の性格からは、それも考えられる。

しかし、これではどうもまどろっこしい。このような手の込んだやり方は、バッキンガム公の性格には合わないような気がする。かれは陰謀めいたことが好きだが、もっと直接的である。深慮遠謀の策士ではないので、まわりくどいことはしないはずである。もっと直接的な理由があったと考えるのが自然である。

それは何だったのか。もし、王子殺しがかれのその望みを叶えることにつながるのなら、話はわかりやすい。

誰かがバッキンガム公に甘い言葉でさそい、王子殺しをもちかけたのではないか。

かれらは共謀していたのか

ここでまた、ジョン・モートンの名前がでてくるのである。

モートンは、ヘイスティングズ卿の陰謀に加担していたが処刑をまぬがれ、ウェールズにあるバッキンガム公のブレコン城に幽閉されていた。ところがかれは、ここでバッキンガム公に反リチャードの反乱をそそのかしておいて逃亡した、とされている。

その後モートンは、フランスに亡命中のヘンリーのもとに走り、かれに取り入って、ヘンリー7世の時代に大出世を果たした。このことからモートンは、イングランドにいたときから反リチャード勢力やヘンリー・テューダー側と通じていた可能性があるのである。

亡命中のヘンリーや、息子を国王にと狙っていた母親のマーガレット・ボーフォートは、リチャード3世を簒奪者と決めつけ、王権を奪取する機会をうかがっていた。

しかし、ヘンリーが自らを正当な王であるとするためには、先に記したように、ふたりの王子が存在していては都合が悪かった。ヘンリーにすれば、ふたりには生きていて欲しくなかった。つまり、どうしても殺したかった。

ヘンリーに通じていてそのことを知っていたモートンは、バッキンガム公がリチャードに不満をもっているのを知り、かれを抱き込むことにした。こう想像できるのである。

そして、モートンは何かを餌にして、バッキンガム公に王子殺しをもちかけたのかもしれない。バッキンガム公も、ヘンリーにとって都合の悪い王子たちを亡き者にすることで、かれから何かを引き出そうとしたのだ。おそらく、王位継承権だろう。

ヘンリーもバッキンガム公も、庶子の家系とはいえランカスター家の子孫で、ともに先祖はジョン・オヴ・ゴーントだった。ふたりは、かれの玄孫にあたった。

ヘンリーをランカスター家の正統で正当な王位継承者であるとするならば、その権利は、バッキンガム公にもあたえられてもおかしくなかった。バッキンガム公はおそらく、このようなことを主張したのだろう。そしてかれは、王子殺しを条件に、ヘンリーから次か、その次の王位継承権の確約でももらったのかもしれない。

こう推論すると、俄然、バッキンガム公犯人説が現実味をおびてくる。リチャードの失望したバッキンガム公が、ヘンリー側に寝返ってふたりの王子を殺し、その後、ヘンリーと呼応した反乱に走ったとすると、一連のできごとや事件が、すっきりと説明できるのである。

そしてモートンは、逃亡の途中で「リチャードが甥たちを殺した」と、自ら仕組んだ事件の嘘の噂をばらまいていった、と考えられるのである。

作家のジョセフィン・テイが、リチャード擁護派を代弁する形で「リチャード3世の時代、王子たちは生きていた」とする根拠をいくつか挙げているが、それらはすべて傍証で、いまひとつ説得力に欠け、苦しい説明に思える。

ヘンリー7世に通じていたバッキンガム公が、1483年の7月にロンドン塔のふたりの王子を殺した――とすると、説明しやすいことがいくつかある。

まず、「リチャードが甥たちを殺したという噂は、モートンが故意に流したもので、ごく一部にしか広まっていなかった」とする点がある。

本当に「ごく一部にしか広まっていなかった」のか。エドワード5世が私生児だったとして廃位されたとき、ロンドン市民の多くは半信半疑だっただろう。そのあと、かれの叔父で摂政のリチャードが即位したとなれば、何か陰謀めいたことを思ったにちがいない。

イタリア人の僧ドミニク・マンチーニが、7月中旬にイングランドを離れるころの話として「巷では――若い王(エドワード5世)は死を覚悟しているらしい――と王子たちの行く末を涙して語っていた」と記録しているが、それは本当だったのかもしれない。

「王子たちの姿が見えなくなった」となれば、「王子たちは殺されたかもしれない」となる。そして、ふたりはリチャードの監視下にあったのだから、モートンの意図とは関係なく「ふたりはリチャードに殺されたらしい」と噂されても不思議はない。

噂を否定するためには、リチャードはふたりの姿をロンドン市民の前に出して見せればよかった。しかしそれはできなかった。ふたりはすでに、殺されていたからである。

リチャードは、噂をただ無視するほかなかったのだろう。しかもふたりの殺害には、リチャードの盟友だったバッキンガム公が絡んでいたのだから、なおさらである。リチャードは「実行犯を処罰するように」と大法官に指示し、噂が沈静化するまで耐えるほかなかったのである。

次に、王子生存説の根拠とされていることに、「リチャードの宮廷で、リチャードと王子たちの母親エリザベスやその娘たちとのあいだに対立やいさかいがなかった。むしろ彼女たちは、宮廷生活を楽しんでいた」という点がある。

これも、王子たちを殺したのがバッキンガム公であれば、リチャードが責められることはないのだから当然である。王子殺しはバッキンガム公の陰謀で、リチャードは知らなかったのである。そして責められるべきバッキンガム公は、逃亡したあと反乱を起こすが、それに失敗して捕らえられ、処刑されていたのである。

さらに、王室の財務書類に残っていた「庶子卿への支払い」の記録である。これも、エドワード5世と結びつけるよりも、先に記したように、カレーの長官だった、リチャードの庶子ジョン・オヴ・グロスターのことであるとしたほうが自然である。

ジョンが庶子であることは、以前から周囲には知られていたことだった。記録にはなくても、敬意半分、揶揄半分で、日頃から「庶子卿」と呼ばれることがあったかもしれない。エドワード5世が庶子とされてからいきなり「庶子卿」と呼ばれるようになったと解釈するよりも、自然で可能性がたかいのである。

王子生存説では、「ヘンリーは国王になったとき、王子たちの消息をたずねなかったし、議会でも、ふたりが行方不明になっていることを、リチャードへの攻撃材料に使わなかった。それは、王子たちが無事だったからだ」としている。

しかしヘンリー7世にしてみれば、裏で王子殺しの陰謀に絡んでいたとしたら、余計なことを訊いたり言ったりしてぼろを出すことはなかったのである。王子たちがいないのならば、それでよし、ランカスター家の正統な王としては、かれらのことを気にする必要はなかった。巷では「リチャードが殺した」と噂しているのであれば、そのままにしておけばよかったのである。

そして、1483年の夏に王子たちが殺されていたとなれば、その後のかれらのことがいっさい記録に残っていないということは当然である。逆にそのことが、ふたりはもはや生存していなかったことを、もっともよく物語っているのである。

ここでの結論は、王子たちの行方不明(殺害)の陰謀に絡んでいたのは、バッキンガム公、モートン、ヘンリー、そして実行指揮者のティレルということである。

バッキンガム公は反乱に失敗し、逮捕されて処刑された。ヘンリーは国王となり、モートンは王の側近として大出世を果たした。残るひとりティレルも、ヘンリー7世のもとで優遇されていた。

しかし事件から20年近くたったころ、ティレルはおかしな行動をとったために逮捕され、裁判抜きで即刻、処刑されてしまった。そして、「かれは処刑の前に過去の犯罪を告白した」と、処刑後に公表せれた。みごとな口封じである。

そしてジョン・モートンは、「リチャード3世の命をうけたサー・ジェイムズ・ティレルがふたりの王子を・・・」と資料に残し、トマス・モアに『リチャード3世史』を書かせた。これまた、じつにみごとな仕上げである。

しかし実際は、「バッキンガム公の命をうけたサー・ジェイムズ・ティレルが・・・」だったのだろう。そしてそれを望んでいたのは、ヘンリー・テューダーだったのである。

ヘンリー7世を悩ませた僭称者たち

ボズワースの戦いでリチャード3世を撃ち破ったものの、ヘンリー7世にとっての最大の弱みは、王権の正統性の根拠が、薄弱であいまいなことだった。かれはリチャード3世を簒奪者と決めつけたが、かれ以上にヘンリー7世は簒奪者だったのである。

ヘンリーは、ボズワースの戦いで勝利したとき、クラウン・ヒルで即位を宣言したが、その後、即位日は戦いの前日だったと主張したという。「簒奪者リチャード3世をランカスター家の正統な王が討った」としたかったためである。ヨーク家のエリザベスとの結婚といい、即位日の繰り上げといい、下種な考え方である。

ヘンリー7世の正統性が疑わしいことは、その後、僭称者が相次いだことからもわかる。

1487年には、ランバート・シムネルという身分の低い生まれの人物が、クラレンス公ジョージの長男ウォーリック伯エドワードであると騙り、エドワード6世を名乗った。

かれは、エドワード4世の妹でフランスのブルゴーニュ公未亡人のマーガレットの確認をうけ、イングランド中部のストーク・オン・トレントで決起した。しかし、かれはヘンリー7世の軍に敗れ、捕らえられてしまった。ところがかれは、処刑されることもなかった。お粗末なことに、本物のウォーリック伯エドワードはロンドン塔に幽閉されていて、ヘンリー7世にとっては脅威でもなんでもなかったからである。

次に、パーキン・ウォーベックという人物が現われた。かれは、ベルギー生まれのアイルランド育ちで、ヨーク派の人間に仕えていた小姓だったが、クラレンス公の息子であるとか、リチャード3世の息子であるとか噂されていた。そこに目をつけたヨーク派によって、かれはエドワード4世の次男ヨーク公リチャードに仕立て上げられた。これまたブルゴーニュ公未亡人のマーガレットの認めるところとなり、スコットランド王やフランス王、神聖ローマ帝国皇帝の支持までとりつけたのである。

そしてウォーベックは、1493年にウィーンでリチャード4世を宣言し、1495年にイングランドに侵攻してきた。しかしヘンリー軍に敗れ、かれはスコットランドへと敗走していった。

このとき、ボズワースの戦いの功労者で侍従長となっていたサー・ウィリアム・スタンリーが、この陰謀にかかわっていたとして逮捕され、処刑された。

ウォーベックは、スコットランドのジェイムズ4世の支援を受けて翌年にもう一度、反乱を起こすが、ふたたび失敗して捕まり、1499年に処刑されるのだった。

自分自身のあいまいな正統性が招いたとはいえ、相次ぐ僭称者の出現に、ヘンリー7世は気の休まるときがなかったのである。

その後のヨーク家の運命

テューダー王朝にとって、ヨーク王家の人間がいるかぎり、枕を高くして寝ることはできなかった。そこでヘンリー7世とその息子ヘンリー8世は、その後、ヨーク家の人間をどう処遇していったか。このことが、ヘンリー7世の犯人説や陰謀加担説の傍証となる。

ヘンリー・テューダーは、狡猾で野心的な母親を持ち、その性格をつよく受け継いでいた。そして、抜け目がなく計算高いところは、祖父オーエン・テューダー譲りだった。

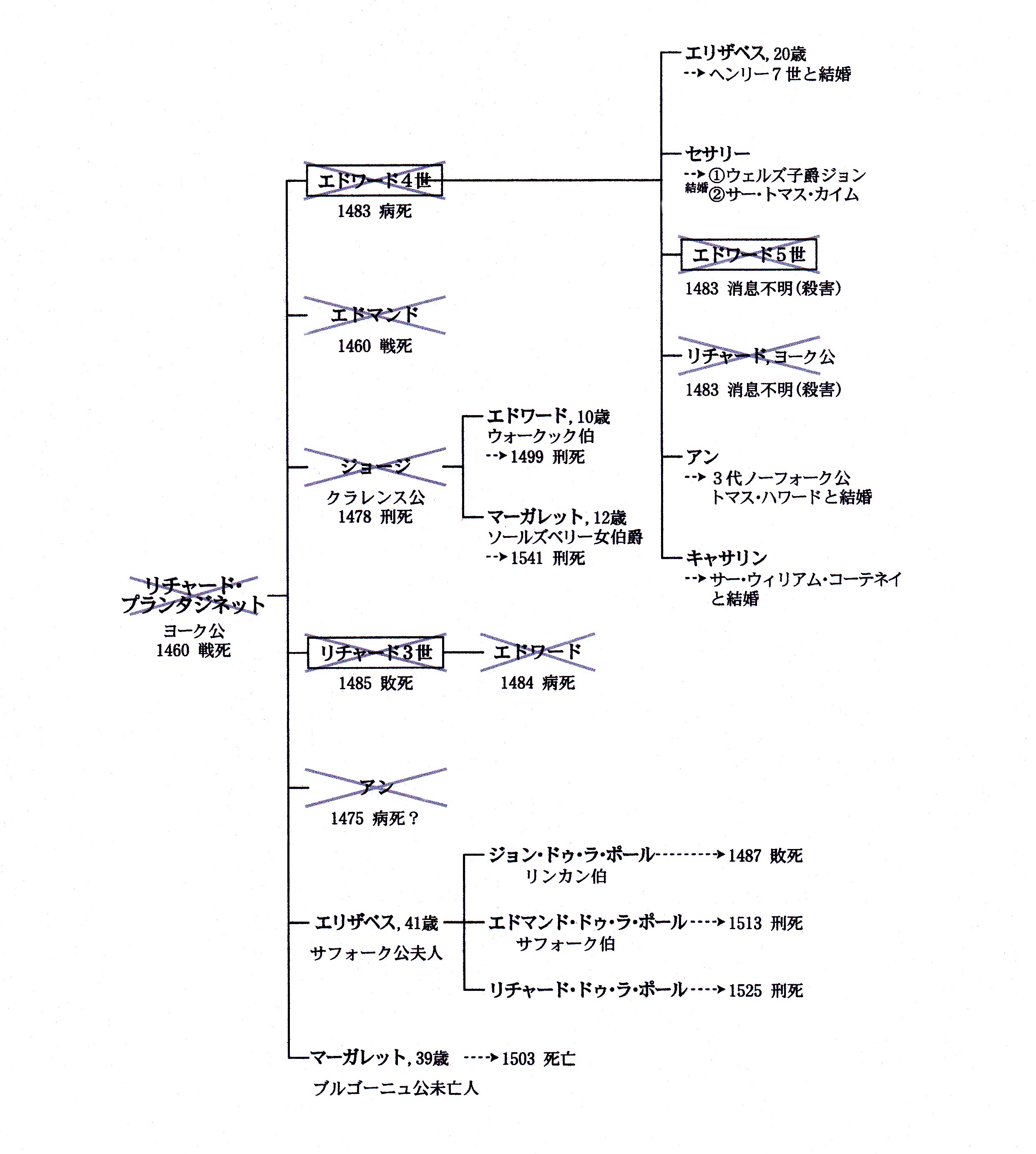

エドワード5世とその弟ヨーク公リチャードが1483年に殺されていたとすると、テューダー王朝まで生きのびたヨーク家の有力な王位継承者となる子孫は、ふたりだけだった。クラレンス公ジョージの息子ウォーリック伯エドワードと、娘ソールズベリー女伯爵マーガレットである。ふたりは、ヨーク家最後の正統な王子と王女ということになっている。ふたりとも、ヘンリー7世が即位したときは、まだ子供だった。

そのウォーリック伯は、ヨーク家、唯一の男子だったが、ロンドン塔に幽閉されていた。そしてウォーベック事件が起きたとき、それにかかわっていたとされ、1499年にヘンリー7世によって処刑されてしまった。これで、ヨーク家の男子による再興の道は完全に断たれたのである。

ウォーリック伯の姉マーガレットは、1541年に彼女の息子がヘンリー8世の離婚し反対して大陸へ逃亡したとき、言いがかりをつけられて処刑されてしまった。

彼女の処刑は悲惨だったという。彼女は処刑台の上を泣き叫びながら逃げまわり、処刑人の斧を3度もかわしていた。しかし最後は、投げ飛ばされて動けなくなったところを斬首されたという。このとき彼女は、68歳だった。そこまでして処刑する必要があったのだろうか。それともこれが、権力を維持するために必要な非情さなのか。

そのほかのヨーク家の人間は、どうなったのだろうか。

リチャード3世には、テューダー時代まで生きていた姉がふたりいた。ひとりは2番目の姉エリザベスで、彼女はサフォーク公ジョン・ドゥ・ラ・ポールと結婚し、3人の息子をもうけていた。父と同名の長男リンカン伯ジョン・ドゥ・ラ・ポールは、1487年のシムネルの反乱に加わって敗死した。次男のサフォーク伯エドマンド・ドゥ・ラ・ポールは、1501年に大陸でヘンリー7世にたいする反乱をくわだてたが、これに失敗し、イングランドに引き渡されて投獄された。そして1513年に、ヘンリー8世によって処刑されてしまった。三男のリチャード・ドゥ・ラ・ポールも、1525年に、やはりヘンリー8世によって処刑されてしまった。

エリザベスの妹でリチャード3世のもうひとりの姉になるマーガレットは、フランスのブルゴーニュ公と結婚したが、その後、未亡人となっていた。彼女は、ヨーク家のなかでは、テューダー家への復讐とヨーク王家の復活にもっとも執念を燃やした人間だった。シムネルやウォーベックといった僭称者まで使って、ヘンリー7世を廃位に追い込もうとした。しかし、彼女はそれも果たせぬまま、1503年に異国で他界した。

リチャード3世にはジョン・オヴ・グロスターという庶子がひとりいたが、かれは、イングランドと敵対していたアイルランドの貴族とかかわった容疑で、ヘンリー7世に処刑されてしまった。かれは庶子とはいえ、王の息子だった。ヘンリー7世は、王の息子の庶子の、そのまた曾孫である。血縁でいえば、ジョンはヘンリーよりはるかに王に近かったのである。

エドワード4世の子供についていえば、長男エドワード5世と次男ヨーク公リチャードは、おそらく1483年の夏にロンドン塔で暗殺されたのだろう。長女のエリザベス・オヴ・ヨークは、ヘンリー7世の王妃となった。エドワード4世には、ほかに3人――4人との説もある――の娘がいたが、ヘンリー7世が即位したころはまだ子供で、かれに脅威をあたえる存在ではなかった。彼女らはその後、身分にふさわしいそこそこの結婚をし、テューダー時代も生きのびていた。

まとめると、ヨーク家の子孫で王家復活につながるような行動をとった者と、ヘンリー7世やヘンリー8世に逆らった者は、ことごとく処刑されている。つまりヘンリー親子は、ヨーク家の再興を願ったり、そうしたりする可能性のありそうなヨーク家の子孫を、根絶やしにしたのである。それだけテューダー家は、ヨーク家の復活を恐れていたのだろう。

1485年 ヘンリー7世から見たヨーク家の人間

さらに、ヘンリー7世の王妃エリザベスの母親エリザベス・ウッドヴィルは、リチャード3世の時代には領地もあたえられ、年金もあたえられて何不自由ない生活をおくっていた。ところが、ボズワースの戦いの2年後の1487年に、ヘンリー7世によって領地を没収され、修道院に入れられて隠居生活をしいられていた。そして彼女は、そのままそこで他界したのである。

ヘンリー7世、8世の親子は、用意周到に前王朝とつながりのある者を葬り去っていった。テューダー王朝の冷徹で非情な一面が、ここに表われている。このテューダー王家の祖ヘンリー7世が、エドワード5世とその弟の死を望み、その殺害計画にかかわっていたことは、十分に考えられるのである。

しかし、その証拠は、まったくない。

それにしても、王権とは何なのか。ヘンリー7世は、リチャード3世を王位簒奪者と決めつけて非難し、自分こそがランカスター王家の正統な王位継承者であると主張した。

ところが、ランカスター王家その者が簒奪者の家系だったのである。

ランカスター王家の祖ヘンリー4世は、簒奪者だった。先王リチャード2世に王位継承者として指名されていたのは、エドワード3世の三男クラレンス公ライオネル・オヴ・アントワープの曾孫になる5代マーチ伯エドマンド・モーティマーだった。しかし、当時エドマンドがまだ8歳の子供だったことをいいことに、継承権が第2位だったヘンリー・オヴ・ボリンブルックは、議会の承認を取り付けたとはいうものの、強引に王位を奪い、ヘンリー4世となったのである。

結局、王権とは、正統性や正当性もさることながら、政治力、そして最後は武力で得るものなのか。

エドワード4世の子供たちが庶子であるならば、かれらの王位継承権はなくなり、本来ならばエドワード4世の弟クラレンス公ジョージが王位を継ぐはずばった。

しかしクラレンス公は、謀反を起こしてすでに処刑されていた。そうなると、王位継承権はリチャードに移るので、かれは正統な王位継承者になる。ヘンリー・テューダーに簒奪者呼ばわりされる筋合いではなかったのである。

そして、もしクラレンス公が処刑されるようなことがなければ、かれの息子ウォーリック伯エドワードも諸権利を奪われることもなく、王位継承権もあった。

リチャードの息子で皇太子のエドワードが急死したとき、リチャードがウォーリック伯の権利を復活させて自分の後継者に指名したことは、本来の筋をとおした正当なことだったのである。

ロンドン塔で発見された子供の骨

ところで、トマス・モアの記述(『リチャード3世史』)によると、殺害された王子たちの遺体は、「最初はロンドン塔の階段の上り口の下に掘った穴に埋められたが、リチャードの指示で、ある司祭によって掘りだされ、べつのところに埋葬し直された」ことになっている。

ところが191年経った1674年、チャールズ2世の時代に、ロンドン塔の改修工事中に、ホワイトタワーの階段の土台に下から子供のものとおぼしき骨が発見された。その骨は、塔で消えた王子たちのものに違いないということになり、ウェストミンスター寺院の王室礼拝堂に埋葬されたという。

さらに時がたった1933年、ウェストミンスター寺院の礼拝堂にあった壺を開けてみると、中から子供の骨が出てきたという。ふたりの専門家によって骨の調査がおこなわれたところ、それはふたり分の子供の骨で、年齢はおよそ、10歳と12歳と推定された。そのことからその遺骨は、ほぼ王子たちのものに間違いないだろうということになった。

ところがこれでは、「埋葬し直した」というモアの記述と矛盾してしまうことになる。また、モアの記述では、埋めたところは「階段の上り口の下」となっているが、発見されたのは「階段の土台の下」で、ここにも食い違いがある。

「土台の下」に埋めたとしたら、「上り口の下」に埋めるよりもはるかに大仕事になる。暗殺後の処理にそれが可能だったのか疑問である。それとも、これは単なる表現の違いか記述の誤りで、同じ場所のことなのか。もしそうだとなると、司祭はリチャードに「埋葬し直すように」と指示されたが、それをしなかったことになる。

その後、壺に入っていた骨の再鑑定がおこなわれたところ、今度は年齢は9歳を超えていないだろうという結論がでた。それが正しいとなると、階段の土台の下で発見された子供の骨は、ふたりの王子のものではない、ということになる。

ところでモアの記述で、一つだけ真実を語っていると思われるところがある。それは、「リチャードが王にふさわしい場所に埋葬し直すように指示した」というところである。

リチャードが極悪非道の王子殺しの犯人だとしたら、、そのようなことは言わなかっただろう。もし計画的に王子殺しを指示したとするならば、事後処理のことも前もって指図していただろう。そうでなかったとしても、一度、埋めてしまったものをわざわざ掘り返させるような危険は冒さなかっただろう。そのままにしておけばよかったのである。それよりも、埋葬場所を気にかけるくらいなら、最初から甥殺しなどは考えなかったと思えるのだが。

やはり、王子たちを殺したのはバッキンガム公なのだろう。かれが王子殺害をティレルに命じ、ティレルはふたりのならず者を使って、それを実行したのである。そのあと、ふたりの遺体を、まず掘り返される恐れのない階段の上り口の下に穴を掘って埋めた。リチャードは、バッキンガム公を呼びつけたとき、かれからその場所を聞きだし、司祭に埋葬し直すように指示したのだろう。

それにしても、ふたりの王子がどうなったのかは、いまもって謎のままである。

ボズワースの野に咲く白バラ

中世最後の戦いのあったボズワース。その中央、アンビオンの丘の南寄りに、ボズワース古戦場の資料館ヴィジター・センターがある。

そのそば、なだらかな丘の南斜面の下には、リチャード3世が合戦のさなかに水を飲んだと伝えられている湧き水「リチャード王の泉」がある。その湧き水は、1813年に石積みのケルンでかこまれ、保護されている。

アンビオンの丘のほぼ中央、畑のわきの、リチャード3世が国王軍を指揮したとされるところには、かれの「青と赤の地に白いイノシシ」の国王軍旗が立っている。

そこから西の方向、ヘンリー軍が攻め込んできたとされる、なだらかな丘のふもとには、ヘンリー・テューダーの軍旗「白と緑の地に赤いドラゴン」がひるがえっている。

目を北に転じると、数百メートル先に「黄色と緑の地に金の鷲」のスタンリー軍の軍旗が見える。そしてそのはるか先には、マーケット・ボズワースの村の家並みや教会の尖塔が見える。

それにしても、リチャードがボズワースの戦いの2年あまり前のヘイスティングズ卿の陰謀が発覚したとき、追随者のスタンリー卿トマスとイーリー司教ジョン・モートンを処刑しておけば、ヘンリー・テューダーとの決戦のときに裏切られることもなかったし、「極悪非道の王」の汚名を着せられて記録されることもなかったかもしれない。リチャード3世はかれらに寛大だったばかりに、ボズワース原野の露と消え、極悪人の王として歴史に名をとどめることになってしまったのである。

アンビオンの丘を下り、道を西のほうへ行くと、マーケット・ボズワースへとつづく道とぶつかる。そこの道のわきに、生け垣でかこまれた芝生の空間がある。リチャード3世が命を落としたとされる場所で、「リチャード王の広場」と呼ばれている。

1974年、そこに石碑が建てられた。それには、「1485年8月22日、プランタジネット家最後のイングランド国王リチャード、ここで殺害さる」と記されている。すぐそばのポールの上には、豹とユリの花を四分割配置した、当時のプランタジネット王家の国王旗がひるがえっている。

いつのころからか地元では、「国王旗の影が石碑の上に落ちると、リチャード3世の亡霊が現われる」と言われるようになったという。

リチャード3世最後の場所「リチャード王の広場」

ミドゥラム城からはじまったボズワースへの旅も、ようやく終わった。気がついてみたら、ヨークシャーからだいぶ遠出をしてしまったようだ。

「リチャード王の広場」の近くの藪のなかに、ひっそりと咲く一重の白バラを見つけた。リチャード3世の亡霊をなぐさめるために、誰かが植えたのだろうか。白バラは、ヨーク家の徽章の一つだった。

ウェブサイト版増補

発掘されたリチャード3世の遺骨

2012年9月12日、イギリスから衝撃的なニュースがもたらされた。リチャード3世の遺骨と思われるものが発掘されたというのである。

場所はイングランド中部レスターシャーの州都レスター市。リチャード3世はホズワースの戦いで戦死し、その遺体はレスターにあったグレイフライヤーズ修道会の修道院に埋葬されたと伝えられてきた。そしてその場所は修道院の内陣と見られていたが、これまでの調査で、現在そこは同市市議会の駐車場になっている可能性が高かった。

そこで2012年8月25日にその駐車場をレスター大学の調査チームが発掘したところ、まさにその初日に、そこから人間の骨が出てきたのである。その骨はリチャード3世のものである可能性が高かったことから、発掘はその後の調査の妨げとなるもので汚染されないようにと、法医学的方法で慎重に進められたという。

発掘された骨は全身のもので、それには著しい脊柱側湾と、頭部に武器による攻撃でできたと思われる大きな傷跡が見られた。それらの状況から、この人骨はリチャード3世のものに違いないとイギリスでは大騒ぎとなり、またそのニュースは世界中をかけめぐった。

発掘された人骨は、DNA分析を含めた詳細な調査がおこなわれることになった。それと並行して、骨の状態が骨考古学者によって調査された。それによると、発見された人骨は20代後半から30代前半の男性のものと推定され、32歳で戦死したリチャード3世の年齢とも合致することがわかった。

遺骨から推定された身長は5フィート8インチ(1・7メートル)で、アングロ・サクソン系の男性としてはやや小さいほうで、脊柱側湾のため、実際にはもっと低かっただろうとみられている。また、骨は男性のものとしては非常にほっそりとしていて、まるで女性のもののようだという。

そして2013年2月4日、ふたたび衝撃的なニュースが世界中をかけめぐった。

調査チームが遺骨から採取したDNAを分析したところ、リチャード3世の家族(姉)の17代目の子孫のそれと一致し、発見された人骨はリチャード3世ものに間違いないと発表されたのである。また、骨の配置を復元した遺骨の全体の写真も公開され、著しい脊柱側湾の状態や頭部の大きな傷跡も明らかにされた。

今回の発掘で衝撃的だったことの一つに、遺骨に著しい脊柱側湾が見られたことがある。

リチャード3世は背骨が曲がり、左右の肩の高さが違っていたことは当時の記録にもあることで、よく知られていることだった。まさにそれが遺骨の状態からも明らかにされたのである。そしてその脊柱側湾は、右側に大きく湾曲したもので、第3胸椎から第12胸椎をへて第2腰椎にまでいたるものだった。

トマス・モアは、ヘンリー7世の王権を正当化しかれを賛美するために、リチャード3世をあえて不道徳で冷酷非道の王として貶め、かれの姿をことさら歪めて記録に残した。シェイクスピアはそれをもとに、リチャード3世を背中の盛り上がった”化け物じみた醜い姿”と描いた。

これまでテューダー王朝の人間は、リチャード3世を貶めるために事実をかなり誇張して描いたのだろうとわたしは思っていた。また、そう思いたかった。だが今回発掘された遺骨から、そうではなく、かれの脊椎側湾がかなりのものであったという事実が突き付けられた。これは、胸に重く、痛くなるような衝撃だった。

それでもかれは騎乗し、戦場では体をかしげ、身をよじるようにしながら果敢に戦ったのだろう。その姿は敵から見れば、それこそ恐れをなすような異様なものだったかもしれない。だからこそテューダー王朝の人間は、かれを“化け物のようだ”とことさら貶めたのだろう。

シェイクスピアはまた、かれの腕は”立ち枯れた若木のように萎えている”とも描写している。だが発掘された遺骨からは、それを示す骨の異常などはまったく見られなかったという。ただ、かれの骨が女性のもののようにほっそりとしていたことから、かれは華奢な体つきをしていたとみられている。その姿がシェイクスピアの“立ち枯れた若木のように萎えている”という表現につながっていったのだろう。

リチャード3世の遺骨で衝撃だったことのもう一つに、遺骨には武器によると思われる傷跡が10カ所も残されていたことである。そのうちの8カ所は頭部にあり、そのなかでも2カ所のものがとくに重大な傷だった。

傷の1カ所は、右側頭部の耳の後方、斜め上にあり、頭蓋骨の一部がそぎ落とされたように円形状に欠損しており、直径が6cm前後の穴があいているものだった。この傷は、ハルバード(大きな鉈のような刃のついた、柄の長い武器。第4章の挿し絵を参照のこと。)で攻撃されてできたものと推定されている。想像しただけでもゾッとするような傷である。

もう1カ所の傷は、左耳の後ろのやや下、頸骨に近い部分にあり、直径が3cmぐらいの大きさの、やはり骨が欠損しているものである。この傷は、先の尖った武器によるものと見られ、頭蓋骨の反対側には、武器の先端が突き出たためにできたとみられる小さな穴があいていた。この状況から、傷は深さが10cmもあり、脳を貫通していたと考えられている。そしてこの傷が致命傷となり、リチャード3世は即死に近い状態で絶命したと見られている。

リチャード3世は骨にまで達せず遺骨にその跡が残らなかった負傷もうけていたと思われるが、傷跡が頭蓋骨に集中していたことから、攻撃されたときかれは兜を失っていて、敵に頭部を集中的に狙われたと推定されている。そして傷跡の状況から、リチャードは、後頭部に頭蓋骨の一部を失うような、ハルバードによる強力な一撃を受け、うつ伏せに倒れたところを、後ろから短剣か槍のようなもので、首の付け根に近いところを思いきり刺されたとみられている。

骨盤にも傷跡があったが、これは、やはりハルバードのような武器による一撃が臀部に加えられてできたものと推定されている。このような傷は、立って戦っているときにできるようなものではないので、リチャードは死亡後も、敵から死者の尊厳を毀損するような激しい蛮行を受けていたと見られている。

遺骨が発見されたときの状況から、リチャード3世が埋葬されたときのようすもいくつか分かってきた。一つは、発掘場所から、棺や経帷子のようなものがあったことを示す痕跡がまったく発見されなかったことである。そして、遺骨は腕が前のほうで不自然な形で交差し、頭部を前に倒した形で発見された。

これらの状況から、リチャード3世は手首を縛られたまま、しかも掘った墓穴が小さすぎたためか、頭部を前に倒し、無理やり穴に押し込めるようにして埋められたと見られている。これらのことから、リチャードは処刑された犯罪者のように手首を縛られたまま、、埋葬とはほど遠い粗雑な方法で、ただ掘った穴に埋められたことを物語っている。哀れである。

今回発掘された遺骨の状況から、これまで断片的に伝えられてきたことのいくつかが、事実やそれに近いものであったことがわかる。

リチャード3世は頭部へハルバードのような長柄武器の攻撃を受け、それにつづく頭部への攻撃で殺害されたとすると、ハルバードは歩兵がもつ武器であることから、伝承にある“リチャードは頭部にウェールズの歩兵の攻撃をうけて討たれた”という記述と一致する。

言い伝えのなかには、かれは“脳漿が飛びだすほど兜を叩きつぶされた”と描写したものがあるが、それほどでなくても、頭部に致命傷となるような攻撃を受けたことには違いなかった。

また遺骨には、遺体に激しい蛮行が加えられたことを示す痕跡が見られたことから、かれの最後は、“かれの遺体はかろうじて人間の形をしていた”、“衣服をはがれ”、“馬の背に放り上げられて運ばれ”、“レスターの町でかいば桶に放り込まれて晒し者になった”という伝承とも矛盾しない状態だったことがわかる。

さらに、ただ掘った穴に、手を縛られたまま無理やり押し込めるようにして埋められたと見られていることは、“死者にたいする最低限の儀式がおこなわれただけで埋葬された”ということとも一致している。いや実際には、儀式らしい儀式もなかったと言えるかもしれない。

今回の遺骨の発見は、リチャード3世がボズワースの原野の露と消えてから527回目の命日の三日後、それも調査がはじまったまさにその日になされた。これもなにかの因縁めいたことを感じざるをえない。発掘された遺骨は、衝撃的な様相でなにかを訴えているようだった。かれの実像はいったいどうだったのか。これを機にリチャード3世の実像をさぐる研究はまた活発になることは必定だろう。かれの遺骨はそれを望んで、いつか発掘される日をレスターの地で待っていたのかもしれない。そして「英国史上最大の極悪非道の王」という汚名が晴らされ、歴史書からその記述が消える日はいつになるのだろうか。

リチャード3世の遺骨は、詳細な調査後、王室とリチャード3世協会によって、丁重な宗教的儀式をもって再埋葬されるという。

ヨークシャーに縁の深かった王だけに、遺骨はヨーク大聖堂に埋葬されるべきだとの声もあがり、その署名運動も起こったという。しかし、今回の発掘調査をおこなうことにあたっての事前の取り決めやレスター大学の意向によって、リチャード3世の遺骨はレスター大聖堂に埋葬されることになった。

参考:BBC NEWS ウェブサイト版 2012年9月12日、2013年2月4日、5日