リチャード3世が最後のミサを挙げた、サットン・チェイニーのセント・ジェイムズ教会

リチャード3世の物語

第4章 ボズワースの戦い

決戦前夜

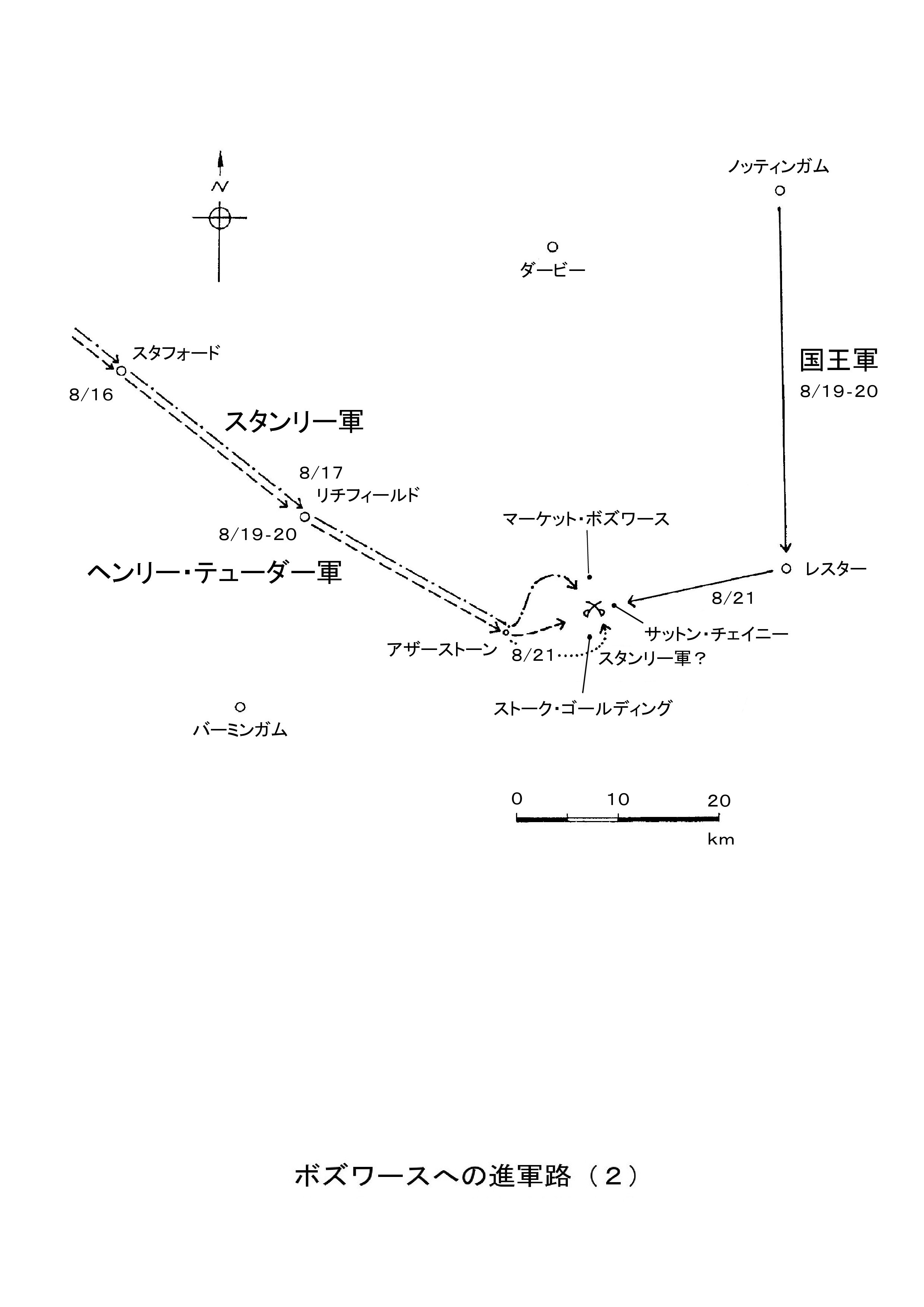

8月21日、南部からの援軍を加えた国王軍の大部隊は、ヘンリー軍の野営したアザーストーンへとつづくローマ街道を、ベックルトン、カークビー・モラリーを経て、サットン・チェイニーへと進んだ。

偵察からは、「ヘンリー軍はアザーストーンを発ってボズワース原野の西部、ホワイト・ムーアズへ進んできた」との報告があった。

サットン・チェイニーの村に入ったリチャードは、そこのセント・ジェイムズ教会でミサを挙げると、村の西にある高台に野営した。

リチャード3世が最後のミサを挙げた、サットン・チェイニーのセント・ジェイムズ教会

スタンリー卿のどっちつかずの態度にいら立っていたのは、リチャードだけではなかった。ヘンリー・テューダーも、最後はかれの支持にまわるとしながらも、ここにきてまだ単独行動をとるスタンリー卿の態度には、不安を感じていた。

しかし、スタンリー卿の腹のうちは決まっていた。かれは、ヘンリー軍とほぼ同数の5千の軍勢をひきいていた。ヘンリー軍と連合すれば約1万となり、戦いようによっては、リチャードの国王軍に十分、対抗できる兵力だった。国王軍につけば、その兵力はヘンリー軍の3倍以上になる。そうなれば、数で劣るうえに寄せ集めの軍隊であるヘンリー軍は、ひとたまりもないだろう。

スタンリー卿は、ここで風を読もうとしていた。

リチャードの王冠には、以前ほどの輝きがない。反対勢力の反乱と、肉親殺しなどの邪悪な噂は絶えない。諸侯や国民は、かれから距離を置きはじめていた。いずれ、リチャードの王権は崩壊するだろう。風は、ヘンリー・テューダーに有利に吹きはじめている。

スタンリー卿は、自分がどう動くかによってこの戦いは決すると確信した。だとすれば、先の見えたリチャードについたとして何になるか。それよりも、ヘンリーについたほうがよっぽどいい。リチャードは生真面目すぎて、操りにくそうだ。それにくらべると、亡命生活が長かったヘンリーは気が弱く、御しやすそうだ。あとはキングメーカーとして、自分をもっとも高く売れる機会を待つだけだ。

スタンリー卿は、リチャードとヘンリーがヤキモキしているのを知りながら、ひとりパワー・ゲームを楽しんでいた。

この8月21日のうちに、ヘンリーとスタンリー卿とのあいだで何らかの合意があり、ヘンリーはスタンリー卿から最終的に支持の確約をとりつけたようである。

そのあとヘンリーは、サー・ウィリアム・スタンリーやオックスフォード伯らと合戦時の陣形を練った。

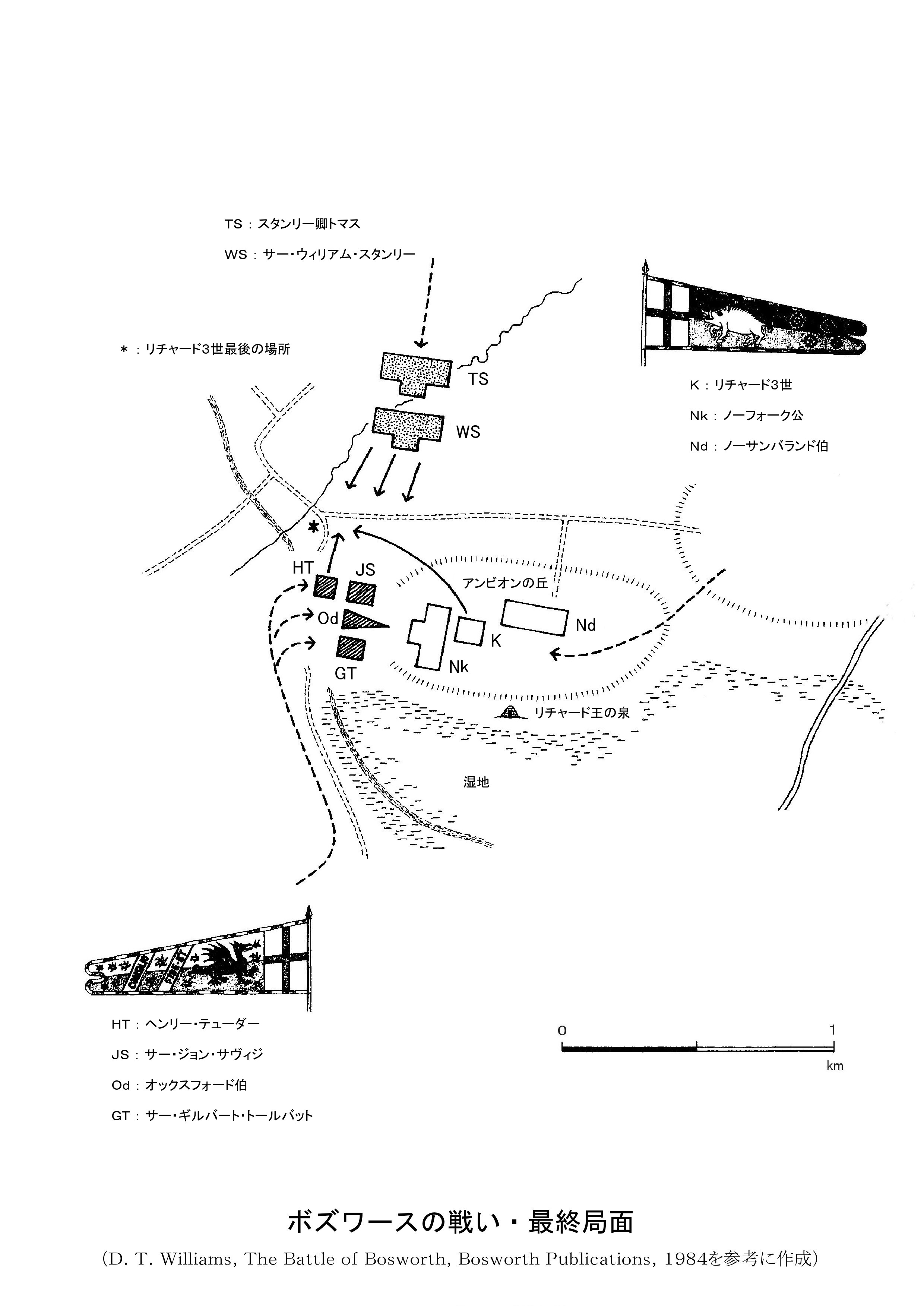

ヘンリー軍の兵力は約5千だった。経験豊富なオックスフォード伯が前衛と本隊中央の指揮をとり、右翼の指揮をサー・ギルバート・トールバットがとることにした。そして左翼には、5千のスタンリー軍とそのほかの混成部隊がつくことになった。すなわち打倒リチャードの総兵力は、1万以上となる見込みだった。ほぼ国王軍と互角に戦える数である。

スタンリー軍は、リチフィールドをヘンリー軍に明け渡すと、アザーストーンへと移動したとみられている。しかし、そのあとのスタンリー軍のとった動きは、じつはよくわかっていない。布陣した位置についても諸説あって、はっきりしていない。

M.ベネットは、スタンリー軍はボズワース原野の南東部に位置するステイプルトンの高台に移動したとしている。

D.T.ウィリアムズやボズワース古戦場ヴィジター・センターの資料では、スタンリー軍はアザーストーン北東のラトクリフ・カリーの村に移動し、そこからボズワース原野の北西部に軍を進めたとしている。弟のサー・ウィリアム・スタンリーがひきいる部隊が前で、スタンリー卿のひきいる部隊が少し離れた後方になる形である。

このほかに、スタンリー軍は二手に分かれて、兄のスタンリー卿がボズワースの南東部に、弟のサー・ウィリアムが北西部に布陣した、との説もある。この布陣だと、戦いの結果がどうあろうとも、スタンリー兄弟の一方が生き残ることになるので、この説も成り立つ。

スタンリー軍の動きについて諸説あるということは、スタンリー軍は最後まで国王軍にもヘンリー軍にも合流せず、隠密裏に単独で行動していた、ということなのだろう。スタンリー兄弟は、最後の最後まで態度をあいまいにし、切り札をもっとも効果的なときに使おうとしていたのである。

スタンリー卿は深慮遠謀の策士で、何ごとにも慎重だった。かれの性格から判断すれば、相手が動きだす前にうかつに行動することはない。国王軍とヘンリー軍がいよいよ接近してきたというとき、スタンリー卿が、決戦が予想される場所に両軍より先に軍を進めるとは考えにくい。より慎重になるはずである。両軍の動きをじっと見極めてから動いただろう。

そう考えると、スタンリー軍はアザーストーンを出たあとにいったん後方へひいて、国王軍とヘンリー軍がボズワースに向かったあとに動きだしたとみられる。そうすると、スタンリー軍はボズワースの北西部から決戦場にのぞんだ、とするのが自然である。スタンリー軍は、右にヘンリー軍を、左にリチャードの国王軍を見て、そのあいだを少し遅れて進み、ボズワース原野の北西部に布陣したにちがいない。

スタンリー軍は、結局、国王軍にもヘンリー軍にも合流しなかった。そして、それほど広くないボズワース原野を中心に、三つの大部隊が陣を張り、それぞれの出方をうかがうことになった。

明日になれば決戦が必至だと、だれもが思っていた。日が暮れると、夜陰にまぎれて逃亡する者や寝返る者が、どの陣営からも相次いだ。

この夜、ボズワースの原野で熟睡できた者は、ほとんどいなかっただろう。いたとすれば、スタンリー卿ただひとりだったかもしれない。かれだけが、戦いの行方を左右できると確信していたからである。

夏とはいえ、ヘンリーが陣取ったホワイト・ムーアズには、冷たい風が吹き荒れていた。ヘンリーにとっては、これがはじめての合戦だった。

ランカスター王家の本流が断絶すると、それまでは王権とはまったく縁のなかった傍流のヘンリー・テューダーが、あれよあれよという間に王権主張者に祭り上げられた。

ヘンリーの亡命生活は10年以上におよび、一時は、先のまったく見えない絶望的なこともあった。それが、明日はいよいよ雌雄を決するときとなった。

ヘンリーは、これが最初で最後の戦いになるだろうという気がしていた。王冠を手にするか、それとも反逆者として戦場の露と消えるか、どちらか一つしかなかった。

この夜は、リチャードも熟睡できなかっただろう。

すべてテューダー王朝時代の邪悪にみちた作り話がもとになっているというが、シェイクスピアの『リチャード3世』では、リチャードは恐ろしい夜を過ごしたことになっている。

かれは、次つぎと出てくる亡霊に悩まされた。ヘンリー6世とその皇太子エドワード、リチャードの兄クラレンス公。それにリヴァーズ伯、サー・リチャード・グレイ、サー・トマス・ボーガン、ヘイスティングズ卿、ロンドン塔に消えたふたりの王子、妻だったアン、そしてバッキンガム公。すべて、かれの野望の犠牲となった者たちだった。

しかし、決戦前夜のリチャードの眠りを妨げたものは、もっと現実的なものだった。最後まで気がかりだったのは、家臣の裏切りだった。夜になると、逃亡する者が相次いでいるとの報告が入っていた。

リチャードは、家臣の本心がつかめなくなっていた。国王になって2年あまりになるが、強大な権力を得たこととは裏腹に、かれはつねに謀反や反乱に悩まされつづけた。そのなかには、かれの腹心だったバッキンガム公の反乱もあった。いま、国王軍につき従う諸侯のなかに、最後までリチャードに忠誠をつくす者は、いったいどれだけいるだろうか。

ノーサンバランド伯は国王軍についてきたものの、かれには戦意がまったく感じられなかった。かれの戦力はあてにできないかもしれない。

それにスタンリー兄弟だ。再三、伝令を飛ばしても、かれらは最後まで国王軍に合流してこなかった。息子のストレインジ卿を人質にとっているので、スタンリー卿はおかしな行動はとらないだろう。しかし、弟のウィリアムの行動だけは読めなかった。いまのリチャードにとってせめてもの慰めは、今日の昼間は、まだヘンリー軍の陣地にスタンリー兄弟の軍旗が見えなかったことだった。

リチャードがいまもっともあてにできたのは、ノーフォーク公親子とサー・ロバート・ブラッケンベリーだった。

リチャードは思った。明日の戦いでは、短時間でいっきにヘンリー軍を叩かなければならない。兵力ではヘンリー軍に勝るものの、戦いが長引けば長引くほど、諸侯の思惑がからんで、何が起こるかわからない。諸侯があれこれと考えだす前に決着をつけなければ、勝ち目がないかもしれないと。

リチャード最後の戦い

リチャード3世の国王軍とヘンリー・テューダーの反乱軍が対峙したボズワースは、ミッドランズ地方とよばれるイングランド中部、レスターの西方約18キロメートルのところにある。一帯はなだらかな丘陵地帯で、いまは畑が広がり、そのなかに木立が点在する、のどかな田園地帯である。

戦いの舞台となったところは、東西南北にそれぞれ3キロメートルぐらいの範囲である。北にはマーケット・ボズワースの村が見える。家並みの赤茶色の屋根が、周囲の林の緑に美しく映えている。

ボズワースの中央付近を、アシュビー運河が流れている。畑と畑の境目には生け垣がつづき、木立が点々とする。イングランドのどこにでもある、典型的な田園風景である。

この、のどかな田園風景を見ていると、ここで5百年前に中世最後の最大の戦い「ボズワースの戦い」があったとは、なかなか想像できない。

いまは、畑が広がっているので、遠くまで見通せる。しかし5百年前は、林と藪、それに湿地が広がる原野だったと想像されている。高台に立っても、木立のあいだから、かろうじて遠くが見通せるくらいだったかもしれない。

当時の湿地は、のちの時代に灌漑され、いまは畑となっている。湿地の一部が、その名残としてアシュビー運河の一部になっているだけである。

ヘンリー・テューダーがミルフォード・ヘイヴンに上陸してからボズワースの戦いまでのようすは、かれが1503年ごろにイタリア人のポリドール・ヴァージルという御用学者に書かせた『英国史』に詳しく載っている。それをもとにしてM.ベネットやD.T.ウィリアムズが再現したストーリーに、さらに想像を加えて、ボズワースの戦いを追ってみることにする。

眠れぬ夜を過ごしたリチャードは、8月22日の夜明け前に起きだした。かれの顔はいつもより険しく、青ざめていた。そして、かれはいらだっていた。

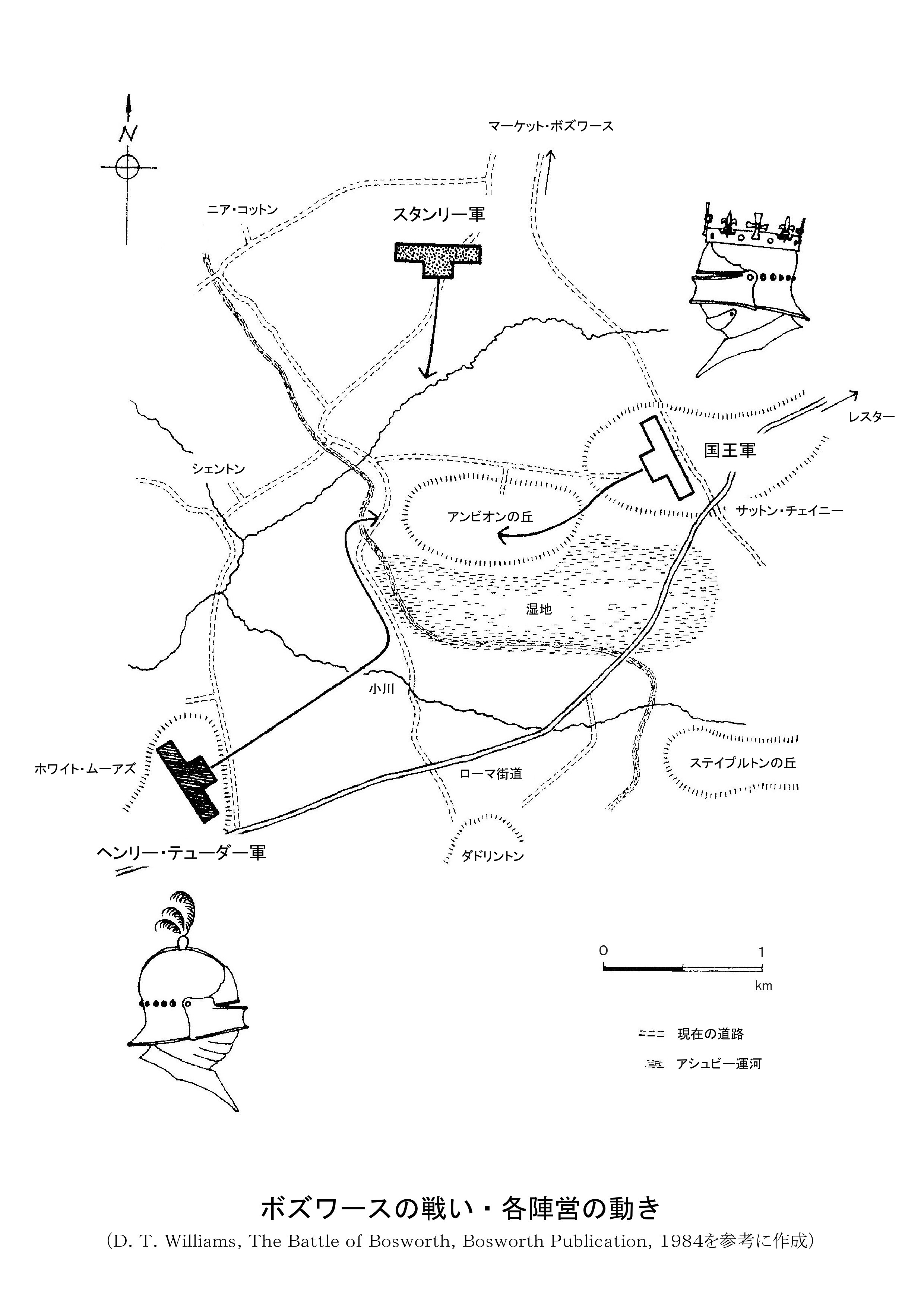

あたりが明るくなってきたころ、かれは斥候、数名をつれると、野営地の南西にあるアンビオンの丘に登った。そして、今日の戦場となるところを検分した。

丘の北西には小川が流れ、その向こう側には、シェントンからマーケット・ボズワースへとつづく道があった。その先、2キロメートルほどのところのニア・コットンには、スタンリー軍が見えた。かれらは、ついに合流してこなかった。リチャードは、スタンリー軍にもう一度、国王軍に加わるようにと伝令を飛ばした。

南西方向に目を転じると、3キロメートルほど先のホワイト・ムーアズの丘に、ヘンリー軍が野営しているのが見えた。

ヘンリー軍が動きだしたという連絡を受けると、リチャードは、手はずどおりの陣を敷くようにと司令官たちに命令した。

リチャードがヘンリー軍を迎え撃つために陣取ったアンビオンの丘は、ボズワース原野のほぼ中央、サットン・チェイニーから南西方向に舌のように伸びた丘の先にあった。丘の南側は急斜面で、その先は湿地になっていた。ここから攻められることはないだろう。丘の西側はなだらかな斜面で、その下には小川が流れていた。

ヘンリー・テューダーがホワイト・ムーアズから進軍してくると、まず湿地にぶつかる。そのあとは、おそらく湿地を迂回して、西の斜面から攻め込んでくるだろう。丘の上から迎え撃つのは容易だ。

リチャードは、前衛となる丘の西側には、もっとも信頼できるノーフォーク軍を配した。その主力は、歩兵の弓隊と槍隊で、そのうしろには、南部諸州からの馬上戦士がならんだ。丘の南西部にそった最前列には、弓隊と数門のサーペンタイン砲を配した。前衛の後ろには、馬上戦士を中心としたリチャードの本隊がついた。そして、戦意のつかめないノーサンバランド軍は後衛とし、北に陣取っていたスタンリー軍の動きを警戒させた。

アンビオンの丘は、それほど広いところではなかった。そこに、1万を超える国王軍が、前衛、本隊、後衛と、アンビオンの丘から北東につづく丘に沿って長く伸びた。

丘の中央には、装甲した馬に、これまた全身を甲冑でかためたリチャードの姿があった。かれの兜には、王冠が光っていた。側近たちは「王冠をつけていると狙われるから危険だ」といさめたが、リチャードはそれを聞き入れなかった。国王としての誇りが、それを許さなかったのである。

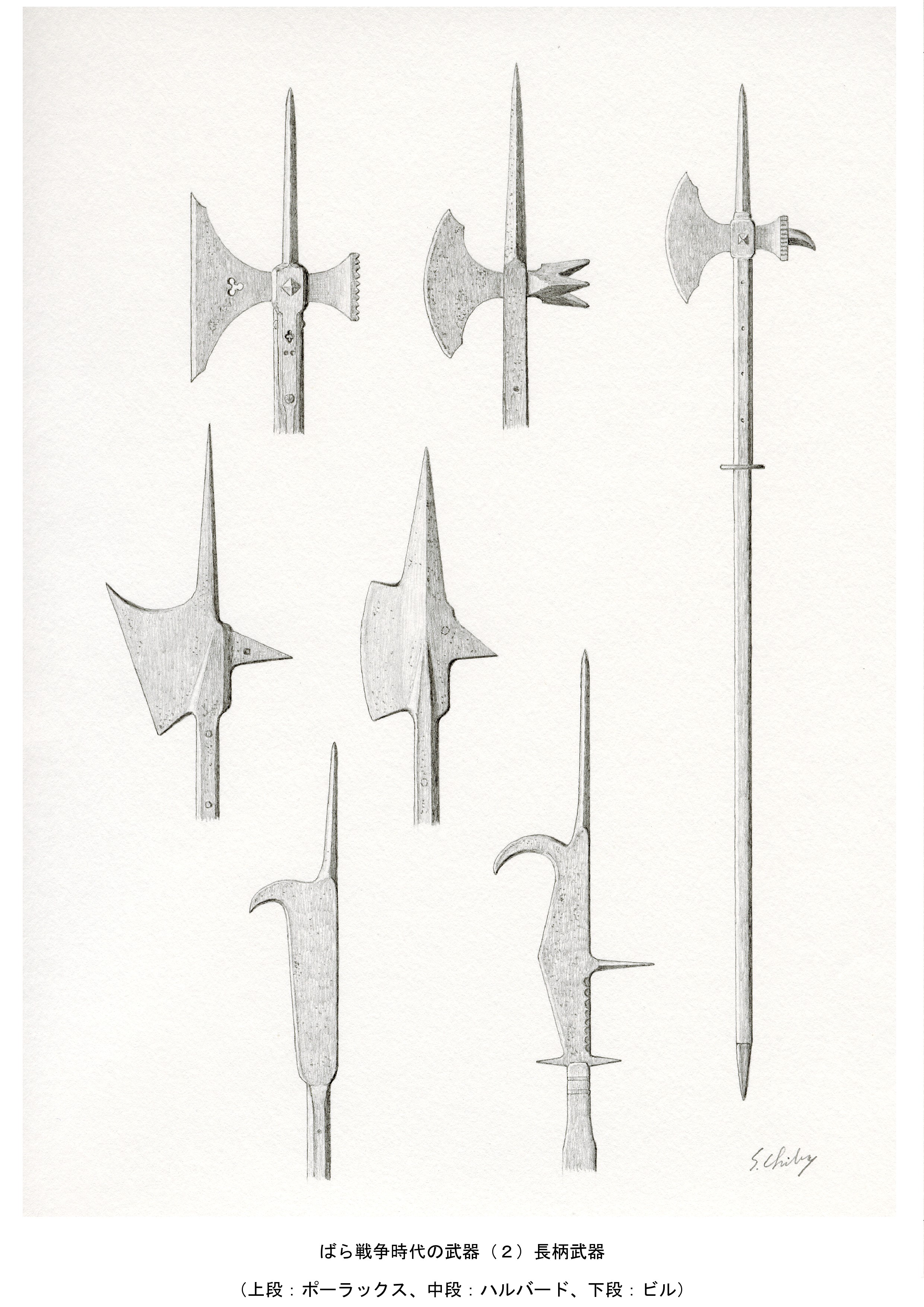

ヨーク家の白バラとリチャードのバッジ(徽章)である「白いイノシシ」の国王軍旗のもと、丘の上には、歩兵のもつ槍やポーラックス、ハルバードが林立し、そのうしろには、馬上戦士がならんでいた。圧倒的な威容だった。

リチャード3世が陣取ったアンビオンの丘

ヘンリー・テューダーは、夜明け少し前に目をさました。日が昇ったころには、全軍に進軍の準備ができていた。

ヘンリー軍の作戦は、実戦経験のもっとも豊富なオックスフォード伯ジョン・ドゥ・ヴィアがフランス人とスコットランド人の傭兵、それにウェールズの弓隊を加えた主力部隊からなる前衛を指揮し、そのうしろに、ヘンリーとかれの叔父ペンブルック伯ジャスパー・テューダー、戦う聖職者のエクセター司教ジョージ・ネヴィル、そのほかの亡命貴族たちから本隊がつくというものだった。そして、本隊の右翼にはサー・ギルバート・トールバットが指揮するイングランド人の部隊、左翼にはスタンリー軍をあてることにしていた。しかしスタンリー兄弟は、「その時がきたら動く」というだけで、ついに合流してこなかった。そこで左翼には、ヘンリーとサー・ジョン・サヴィジが指揮する部隊がまわることにした。

ヘンリー軍は、朝日をうけてホワイト・ムーアズの丘を下りはじめた。先頭はオックスフォード伯の主力部隊だった。

レッドムーアの原野を横切り、国王軍が陣取った、ボズワース原野の中心にあるアンビオンの丘に向かってゆっくりと進んだ。丘が迫ってくると、そこにはリチャードの「白いイノシシ」の国王軍旗がひるがえり、林立する武器の先端が、朝日をうけて不気味に光っていた。

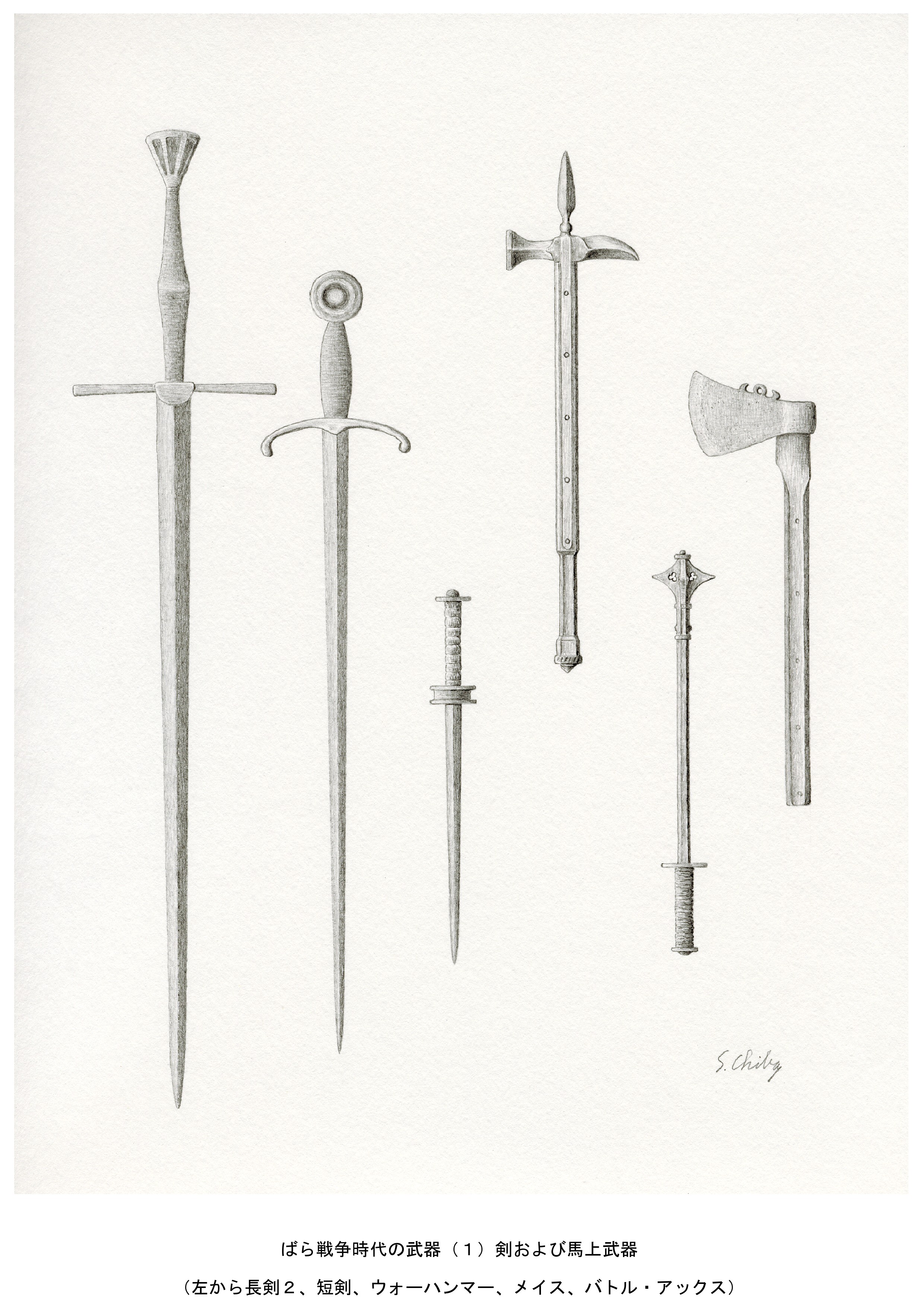

ちなみに、この時代の歩兵がもつ武器は、「長剣と「短剣」――これは全員がたずさえていた――のほかに、槍のように柄の長い武器が中心だった。そのなかには、槍と鉞(まさかり)をいっしょにしたような「ポーラックス(長柄戦斧)、槍と鉈(なた)をいっしょにしたような「ハルバード」、さらに槍と鉈と鎌をいっしょにしたような「ビル」といった、見るからに恐ろしげな形をしたものがあった。

騎乗した戦士は、長剣のほかに「ウォー・ハンマー(戦鎚)」、「メイス(戦棍)」、「バトル・アックス(戦斧)」などの武器を使った。

ヘンリーは、緊張で身震いがした。国王軍の北、はるか後方にも軍勢が見えた。スタンリー軍だった。

丘の手前には湿地が広がり、それが東のほうにつづいていた。ヘンリーは、湿地の手前を東に進んで国王軍の騎馬隊を湿地に誘いだすことも考えた。しかし、湿地での戦いで数に勝る国王軍にとりかこまれたら勝ち目はない。そこでヘンリーは、湿地の縁を西へまわりこみ、丘の西斜面から国王軍の前衛を真正面から攻撃することにした。

とにかくこの戦いは、長引くと何が起こるかわからないとヘンリーも考えていた。いっきに決着をつける必要があった。

アンビオンの丘の攻防

ヘンリー軍が湿地に沿って動きだしたころ、それに呼応するかのように、ボズワース原野の北西部、ニア・コットン近くに布陣していたスタンリー軍も南下しはじめた。

リチャードは、このかってな動きをスタンリー兄弟の寝返りととり、激怒した。そして、人質にとっていたスタンリー卿の息子ストレインジ卿を処刑するように命じた。しかしこの命令は、すぐに撤回された。「決戦を前にして、いまはそれどころではない」と、側近にいさめられたからである。

ヘンリー軍は、丘を攻め登る前に、戦闘隊形をととのえる必要があった。そこで、まずサー・ギルバート・トールバットのひきいる部隊が国王軍を右に見て湿地に沿って北西に進み、丘の南西部の登り口にとりついたところで、国王軍の前衛からの側面攻撃にそなえた防衛線をはる。次に、その背後をまわってオックスフォード軍がその先にでる。さらにその先にヘンリーとサー・ジョン・サヴィジの軍がでて戦闘隊形をとる――ということにした。

トールバット軍が丘の南西部のとりつきに防衛線をはったとき、リチャードは前衛のノーフォーク公に攻撃を命令した。

まず、サーペンタイン砲が火を吹き、4ポンド(約1・8キログラム)の鉄球がトールバット軍を襲った。砲撃につづき、長弓隊の攻撃がはじまった。空に向けていっせいに放たれた無数の矢は、大きな円弧を描いあと、トールバット軍の上に雨のように降りそそいだ。

トールバット軍はこの攻撃を必死になって耐え、オックスフォード伯の主力部隊が戦闘態勢に入るのを待った。

長弓隊の攻撃が終わると、ノーフォーク公は歩兵部隊に攻撃を命じた。すると、槍やポーラックス、ハルバードなどを構えた召集兵――メン・アット・アームズ――が、丘を駆けおり、ヘンリー軍めがけて突撃していった。

しかし、かれらはオックスフォード軍の前衛にたどり着く前に、ヘンリー軍から、至近距離からのすさまじい矢の攻撃をうけた。

リチャードとノーフォーク公は、緒戦から大攻勢をかけて、いっきにヘンリー軍を粉砕つもりだった。ノーフォーク軍は、猛烈な矢の攻撃にもかかわらず、オックスフォード軍の前衛にたどり着くと、そこで激しい白兵戦を切り結んだ。

オックスフォード軍の前衛には、戦い慣れしたフランス人の傭兵部隊が入っていた。かれらは、ノーフォーク公のメン・アット・アームズなど、ものともしなかった。しかし、しだいに戦線がひろがってくると、数で劣るヘンリー軍は不利だった。そして、前衛が分断されるようなことになれば、総崩れになる恐れがあった。

それを見てとったオックスフォード伯は、軍旗を地面に立て、そのまわりに兵をあつめて楔形の密集隊形をとらせた。

この作戦は成功だった。槍やポーラックス、ハルバード、ビルでハリネズミのようになったオックスフォード軍には、数にものをいわせたノーフォーク軍の歩兵も歯が立たなかった。さらに、この意表をついた作戦に、ノーフォーク軍の歩兵は何かの罠かと思い、ひるんでしまった。そこを、密集隊形のオックスフォード軍が前進すると、ノーフォーク軍はばらばらになって退却しはじめたのである。

オックスフォード軍はすんでのところで総崩れをまぬがれ、さらにノーフォーク軍を退却させることができた。しかし、それを追撃することはしなかった。ヘンリー軍は数で劣っていたので、大胆な攻撃にはでられなかったのである。

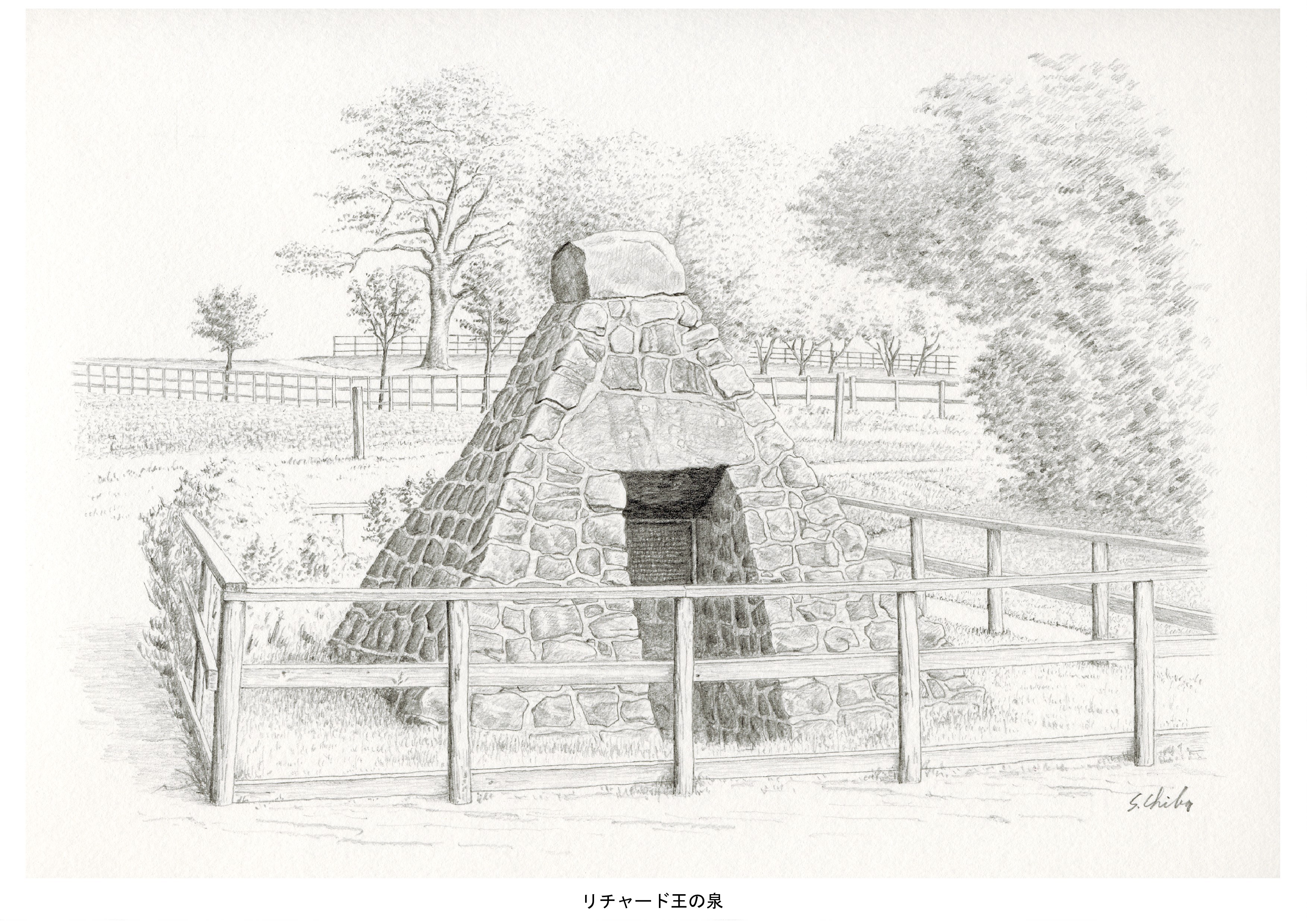

戦いは、しばし膠着状態となった。リチャードは、丘の南斜面をおりると、そこにあった湧き水の水を飲み、ひと息入れた。その湧き水は、のちに「リチャード王の泉」と呼ばれるようになった。

リチャード王の泉

一度は退却したノーフォーク軍だったが、態勢を立て直すと、ふたたび攻撃にでてきた。しかし、楔形密集隊形をとったオックスフォード軍の防衛線を崩すことはできなかった。逆に、オックスフォード軍が前進すると、楔を打ち込まれた形になり、ノーフォーク軍は二分されてしまった。そこに、右翼のトールバット軍と左翼のサヴィジ軍の騎士隊が、馬上から攻撃していった。

そのあとの戦闘は、両軍入り乱れての激しい白兵戦となった。

その戦闘中にノーフォーク公が討たれ、ノーフォーク軍に動揺が走った。戦線を離脱して逃げだす者もでてきた。

一方、オックスフォード軍の戦いも苦しかった。ノーフォーク軍を粉砕したとしても、まだ丘の上には、勇猛な戦士にして国王のリチャードが、強力な騎士隊とともに待ち構えていたからである。オックスフォード軍には戦いに慣れた傭兵隊が入っていたが、いつまでもつかわからなかった。

戦況は一進一退となり、ヘンリーにとってもリチャードにとっても、行き詰まりの状況となってきた。

中世最後の騎馬攻撃

リチャードはいらだっていた。国王軍が圧倒的に優勢なはずだったが、オックスフォード軍の予想外の奮戦に、ノーフォーク軍は手こずっていた。戦いぶりにも精彩がなかった。ノーフォーク公の指揮下に入っていたのは、南部や東部の諸州から召集されたメン・アット・アームズが中心で、半ば強制的に駆りだされた兵だった。かれらの、リチャードにたいする忠誠心は疑わしかった。混乱のなかで、スキさえあれば武器を放り出し、逃げだす者もいた。

ノーサンバランド伯もスタンリー兄弟も、まだ動かなかった。ノーフォーク軍の指揮は、公が討たれたあとは、その息子のサリー伯トマス・ハワードがとっていた。しかし、かれも苦戦していた。

リチャードは、ノーサンバランド伯に、「サリー伯に加勢するように」と伝令をおくった。しかし、ノーサンバランド軍が動きだすようすは、まったく見られなかった。

スタンリー卿も戦況を見つめるだけで、国王軍に加わってくるような動きを見せなかった。ふたりとも公然と反旗をひるがえしたわけではなかったが、より大胆になってリチャードの命令を無視しはじめていた。

リチャードの側近や盟友たちは、心配になってきた。風のなかに、謀反の臭いを嗅ぎとったからである。

スペイン人で司令官のひとりだったフアン・デ・サラザールは、リチャードに逃げるようにと進言した。しかし、王の耳にかれの声は入らなかった。

リチャードは、この2年間以上も自らの王権の正当性を主張してきた。それでも、反乱や離反が相次いだ。ここまできたら、もはや武力で決着をつけ、正当性を示すほかなかった。「国王として生きるか、死ぬか」それだけだった。

アンビオンの丘の南西の斜面では、まだ両軍の前衛同士が激しく戦っていた。

リチャードは戦場を見渡し、ヘンリーをさがした。戦況を打開して勝利をえるには、もはやヘンリー・テューダーを討ちとるほかなかった。リチャードには時間がなかった。ぐずぐずしていればいるほど、不利になると思ったからである

リチャードは、敵の左翼の本隊からすこし離れたうしろのほうに、ヘンリーの軍旗「赤いドラゴン」を見つけた。ヘンリーのまわりには、側近と少数の警護隊がいるだけだった。

リチャードは、まわりを見渡した。アンビオンの丘の北、8百メートルくらいのところには、スタンリー軍がいた。しかし開戦したときから、まったく動く気配がなかった。

リチャードは決意した。騎馬攻撃でヘンリーを強襲し、いっきにこの戦いの決着をつけるのだ。

リチャードは、側近や忠実な家臣の主だった者をあつめた。そして、丘の防衛をリンカン伯ジョン・ドゥ・ラ・ポルとラヴェル子爵フランシス・ラヴェルに命じ、そのほかの諸侯や騎士には「我につづけ」と命じた。

リチャードは、左手に手綱を握りしめ、右手に槍を抱えると、「狙うはヘンリー・テューダーただひとり、真の王者に神のご加護があらんことを、真の勇者は我につづけ!」と叫び、思いっきり拍車をかけて丘を駆けおりて行った。

リチャードの両側には、王室長官サー・ロバート・パーシーと国王軍旗手サー・パーシヴァル・サルウォールがついた。そのあとを、サー・リチャード・ララドクリフ、サー・ラルフ・アシュトンそのほかの騎士とかれらの傭兵がつづいた。

先頭を駆けるリチャードの兜には、王冠が光っていた。かれのうしろには、歴戦の勇士が全速力でつづいた。それは、イングランドの長い戦いの歴史のなかでも、かつてない、すさまじくも華麗な、中世最後の騎馬攻撃だった。

リチャードの騎馬隊は、前衛同士が戦っているわきを駆け抜けると、ヘンリーめざして突進していった。

ところで、このリチャードの騎馬攻撃にいたった状況については、二つの見方がある。

一つは、ここに記したように、膠着状態になった戦況にリチャードがいらだち、状況を打開するために先に動いた――という見方(M.ベネットら)。

もう一つは、いつまでたっても動かないスタンリー卿に、ヘンリーのほうがいらだち、自ら参戦を呼びかけるために、なりふりかまわず飛びだした――とする見方である(D.T.ウィリアムズ)。これによれば、ヘンリーは少数の警護隊をつれて本隊から離れ、スタンリー軍にむかって駆けだしていった。それを見ていたリチャードが、ヘンリーの動きを阻止しようとしたのか、それともチャンスと見たのか、騎馬攻撃に打って出た、ということになる。

前衛の横を駆けぬけるとき、リチャードの目の端に一瞬、スタンリー軍が映った。ここで側面を突かれたらとの思いが、かれの頭をかすめた。だがリチャードは、それをすぐに振り払った。優柔不断なまでに慎重なスタンリー卿が動くはずない、と思ったからである。

しかし、このとき5千近いスタンリー軍の指揮をとっていたのは、スタンリー卿トマスではなかった。無謀で攻撃的な、弟のサー・ウィリアム・スタンリーだった。

ヘンリーとかれの警護隊は、不意を突かれた。槍を構えて突進してくるリチャードと騎士の一群に、実戦経験のほとんどないかれらは、たじろいだ。

リチャードの槍がヘンリー軍の旗手ウィリアム・ブランドンの胸を貫いた。「赤いドラゴン」の軍旗は地面に落ち、混戦のなかで見えなくなった。リチャードは長剣を抜くと、成り上がりの反逆者ヘンリー・テューダーめざして突き進んでいった。かれの心臓への一撃で、すべてが決するのだ。

ヘンリーはというと、これまで血にまみれて戦ったことなど一度もなかったが、まわりの者が驚くほど、冷静で勇敢に戦ったという。少数ながら、かれの警護隊も果敢に戦った。

そしてヘンリーを追い求めるリチャードの前に、ヘンリー軍のサー・ジョン・チェイニーが立ちはだかった。ウェールズ人のリース・フォア・アプ・トマスは、「赤いドラゴン」の軍旗を見つけると、それを高々とかかげた。それを見たヘンリーの警護隊は、俄然、勢いを盛りかえした。そこに、ヘンリー軍の歩兵が、ぞくぞくと集結してきた。

リチャードとかれの騎士隊は、いつのまにか、圧倒的な数のヘンリー軍にとりかこまれてしまった。リチャードの目には、どんどんと遠くなるヘンリーの姿が映った。

リチャードの騎士たちは、かれを必死で守った。しかし、サー・ロバート・パーシー、サー・リチャード・チャールトン、サー・トマス・ガウアーと一人ひとり、槍やハルバードで切りつけられ、馬から引きずりおろされて殺されていった。「白いイノシシ」の国王軍旗を高々と掲げていたサー・パーシヴァル・サルウォールも、ポーラックスで脚を切断され、馬から落ちて姿が見えなくなった。リチャードの側近が援軍を呼ぼうとしたが、もはやそれも困難だった。

わずかに残ったリチャードの側近が、かれに逃げるように迫った。しかしリチャードの耳には、その声は聞こえていなかった。かれは、最後まで自らの剣で道を切り開こうとしていたのである。

ヘンリーもリチャードの剣から逃れたものの、国王軍の騎士にとりかこまれていた。

そのときだった。遠くから赤いコートをなびかせた何百という騎兵が、こちらに向かって駆けてくるのが見えた。サー・ウィリアム・スタンリーの指揮するチェシャーの騎馬隊だった。やっとスタンリー軍が動いたのである。

サー・ウィリアム・スタンリーは、リチャードの騎士隊が目の前を横切り、ヘンリーめがけて突進してゆくのを、鋭い目付きで眺めていた。そして、激しい混戦状態になったとき、いまこそ参戦するときだととった。ボズワースの戦いの決定的瞬間である。そしてサー・ウィリアムは、チェシャーの騎馬隊をひきいて、国王軍の側面を攻撃していった。

こうして、リチャードにとって最悪の事態が、ヘンリーには最大の幸運をもたらしたのである。

リチャードは、わずかに残った騎士たちとともに、サットン・チェイニーからシェントンへと流れる小川の近くで戦っていた。そのとき、リチャードの騎乗していた馬がぬかるみに入りこんでしまった。そして、馬がそこから抜け出そうとしてもがいたとき、リチャードは馬から振り落とされてしまった。これに気がついた家臣が、かれをつれて逃げようとした。しかし、リチャードはこれを拒み、ぬかるみのなかで、絶望的な戦いをつづけた。そして、ウェールズの歩兵が群がってくると、かれの姿はそのなかに、あっという間に見えなくなった。

リチャードの最期

ウェールズ兵は、泥のなかで抵抗しつづけるリチャードをとりかこむと、容赦なく槍やポーラックスで攻撃した。かれが泥のなかに倒れ、身悶えるだけになっても、なおも刺し、切りつけた。

兵士のなかに、それが国王であるとわかっていた者はいただろうか。兜の上からつけていた王冠は、すでに合戦のさなかで落ちてなくなっていた。

リチャードの体がやがてピクリとも動かなくなったとき、ウェールズの司令官のひとりが兵士たちを制止した。その司令官は、かれらが刺しつづけていた騎士の鎧についている徽章に気がついたのである。それは、国王軍旗の「白いイノシシ」とおなじ形をしていた。

スタンリー軍が、ボズワース原野の北西部に陣取っていて、そこから参戦したとすると、いま記したように、リチャードが落馬したところは、アンビオンの丘の北西部の小川の近くになる。

反対に、スタンリー軍が南東部に陣取っていたとすると、その位置は、アンビオンの丘の南西部の湿地ということになる。

シェイクスピアの『リチャード3世』では、リチャードの最後の言葉は、「馬をくれ!馬を! 代わりにこの王国をくれてやるぞ! 馬をくれ!」である。

ところが、伝承を記録した多くの資料では、かれは「裏切りだ!」と3回、叫んで息絶えたとされている。

ウォーリックシャーのジョン・ラウスという司祭が、1490年ごろに記した記録には、次のようにある。

「リチャード王は計り知れなく冷酷で、統治した期間は3年(訳注、実際には2年)と少しのあいだだけであったが、その絶頂期に破滅させられた。・・・かれは、かれの軍隊のただなかで少数の武装した者に、いきなり、ならず者のように切り倒された。・・・かれの名誉のためにいえば、かれは小柄で華奢であったが、勇気ある騎士のようにふるまった。そして、「裏切りだ、裏切りだ、裏切りだ」と叫びながら、最高の戦士として最後のひと息まで、勇敢に戦った。かれは、これまでにほかの者たちにしてきたこと(裏切り)を味わいながら、もっとも惨めに生涯を終えた。・・・」

この記録では、リチャードは冷酷な王で、これまでほかの者を裏切ってきた報いで、自軍のなかの裏切りにあって殺されたことになっている。

これが、どこまで真実を伝えているのかは、疑わしい。それでも、リチャードは無残ではあったが、勇敢な戦士として最後まで戦って敗れたとされている。

実際にリチャードが「裏切りだ」と叫んだとしたら、それは、かれに襲いかかった兵士たちに向けられたものではなかっただろう。スタンリー兄弟に向けられたものである。そして、リチャードの命令を無視しつづけて動かなかったノーサンバランド伯にである。それこそリチャードは、ボズワースの原野にとどろき渡るように叫びたかったにちがいない。

フランスのブルゴーニュ公国の歴史家ジャン・モリネの1490年ごろの記録には、次のようにある。

「…王(リチャード)は、かれの宿命として勇敢にふるまった。頭上には王冠を載せていた、しかし敗北を感じたとき、かれは、その場にひとりになっているのに気がついた。かれは、家臣のあとを追おうとした。そのとき、かれの馬が湿地に飛びこみ、抜け出られなくなった。そこへひとりのウェールズ兵がやってきて、リチャードをハルバードの一撃で切り倒した。もうひとりの兵が、かれの遺体を馬の背に乗せて運んでいった。リチャードの髪の毛が垂れさがり、羊でも運んでいるようだった。・・・」

また、16世紀初期のころのバラード『レディー・ベッシ―の歌』――作者不詳とされているが、ハンフリー・ブレアトンという作家が有力視されている――には、次のようにある。

「…リース・アプ・トマスが敵の戦線を突破すると、パーシー卿(ノーサンバランド伯)は戦場から逃げだした。ノーフォーク(公)は丘の上に退避したが、サヴィジ(騎士)に殺された。デイカー卿ら多くの者が逃げだした。ハリントン(騎士)がリチャードに逃げるようにと進言したが、リチャードは次のように答えた。

戦斧をわたしてくれ、

王冠を頭上に高く載せてくれ、

太陽と月のごとく輝くように、

今日、余は、イングランドの王として死のう!

王は切り倒された。王冠が兜から切り落とされ、兜は、脳漿が血とともに飛び出すまでに叩きつぶされた。リチャードの遺体はレスターに運ばれ、そこでレディー・ベッシー(訳注、ヘンリー・テューダーと結婚することになる、リチャードの姪のエリザベス・オヴ・ヨークのこと)は、遺体にむかって、彼女の弟たちを殺した責任を責めたてた。・・・」

しかし、リチャードの最期については、実際のところはどうだったのかは、正確にはわからない。多くの資料では、かれは戦いのなかで切り殺された、とだけある。

リチャードは、最後はウェールズの歩兵にとりかこまれて殺されたとみられている。もし、かれがイングランドの名のある貴族か騎士と戦って討たれたのであれば、その最期はかならず見届けられ、正確に伝えられて記録されたにちがいないからである。

年代記や伝承に残されたリチャードのまことしやかな最期には、わずかな伝聞をもとにした、それぞれの立場で「こうだったにちがいない」、「こうあってほしかった」という、さまざまな思いが込められているのである。

あちこちでまだ戦闘がつづいているとき、戦場に歓声がひびいた。戦っている国王軍の兵士もヘンリー軍の兵士も、その歓声のするほうを見た。

歓声をあげているのは、ウェールズ兵の一群だった。するとその歓声は、ヘンリー軍のなかに次つぎと伝わっていった。そして、国王軍の兵士は敗北を知った。

まだ午前中もなかばだった。戦いがはじまってから、2時間もたっていなかった。

リチャードの戦死を知った強大な国王軍は、総崩れとなった。北から押し寄せるスタンリー軍に、アンビオンの丘の南西斜面で戦っていた国王軍は、雪崩をうって南へと逃げだした。ヘンリー軍とスタンリー軍は、これをボズワース原野の南のストーク・ゴールディングのあたりまで追撃し、追いはらった。

アンビオンの丘の北東部に陣取っていたノーサンバランド伯ヘンリー・パーシーは、開戦したときから、ずうっと戦況を見つめているだけだった。オックスフォード軍とノーフォーク軍との衝突、両軍が膠着状態におちいったときのリチャードの騎馬攻撃、スタンリー軍の参戦、ヘンリー軍にあがった歓声。

ノーサンバランド伯は、この戦いでいったいどんな役を演じようとしていたのか。かれは、ヘンリー軍に歓声がひろがるのを見届けると、かれの軍隊に撤退命令をだした。そして、この戦いには何のかかわりもないかのように、急いで戦場から離れていった。

スタンリー卿は、もっとも効果的なときに、もっとも高く自分を売り込んだ。

一方、ノーサンバランド伯は、だんまりを決め込み、ただ傍観することで生きのびようとしたのである。

敗残兵を追いはらったあと、ヘンリー・テューダーと司令官たちは、ストーク・ゴールディング近くの小さな丘の上にあつまった。兵士たちは「国王ヘンリー!」と歓喜の声でヘンリーを迎えた。

リチャードが兜につけていた王冠は、かれの最期となった修羅場近くのイバラの藪の下から、レジナルド・ブレイという兵士によって発見された。言い伝えでは、戦場で王冠を見つけた別の兵士が、それをあとで回収しようとして隠していたものだった、とされている。

王冠は、司令官のひとりに手渡され、兵士たちの歓声のなか、ヘンリーの頭上に戴かれた。ヘンリーが王冠を戴いたこの小さな丘は、のちに「王冠の丘」と呼ばれるようになった。

国王は神に認められた神聖な存在だったが、伝承を記録したものは、リチャードの遺体に加えられた屈辱的な行為を証言している。

戦場で倒れた者は、甲冑や衣服を剥がれ、それらは、勝者の戦利品となった。つい先ほどまで国王であった者も、それを免れることはできなかった。リチャードも甲冑と衣服を剥がれた。泥と血にまみれ、裸同然となったリチャードの遺体は、かろうじて人間の形をしていたという。

それからかれの遺体は、敬意を払われることもなく、駄馬の背中に放り上げられた。そして、ヘンリー・テューダーがロンドンへ凱旋する途中に立ち寄ったレスターの町で、かいば桶のなかにうち捨てられてさらしものになった。フランシスコ修道会の修道士が埋葬を申し出たが、それが許されたのは、2日後のことだった。

イングランド国王リチャード3世は、死者にたいする最低限の儀式がおこなわれただけで、レスターのグレイ・フライアーズ修道院に埋葬された。

ヘンリー7世(在位1485-1509)となったヘンリー・テューダーは、後年、リチャードの墓を国王の墓にふさわしいようにアラバスター(さざれ石)で作り直すように命じたという。

しかし、ヘンリー8世の時代の修道院解散によって、修道院とともにかれの墓も破壊されてしまった。いまも、リチャード3世の墓は失われたままとなっている。修道院があった近くにソアー川が流れているが、そこにかかるボウ橋のたもとに、かつて近くにリチャード3世が埋葬されていたことを示す標示板がある。ただそれだけである。

また、かれの墓は埋葬された数年後にあばかれ、遺骨がこの橋から川のなかに捨てられたとも言われている。

ヘンリー・テューダーが即位したあと、国王軍に加わっていた4代ノーサンバランド伯ヘンリー・パーシーは、その後、捕らえられて数カ月間、監禁された。しかし、積極的には動かなかったということで、その後、赦されたのだった。結局かれは、消極的態度をとりつづけたことによって生きのびたのである。

しかしノーサンバランド伯は、4年後にヨークシャーであった新税の取り立てをめぐる暴動に巻き込まれ、殺害されてしまった。この暴動の背景には、ボズワースの戦いでリチャード3世を裏切ったノーサンバランド伯にたいする、ヨークシャー人の怒りがあったとも言われている。

一方、ボズワースの戦いの功労者スタンリー卿トマスは、ランカスター家がもつ爵位の一つで、ヘンリー4世もかつて名乗っていたこともある、由緒あるダービー伯爵に叙された。そして弟のサー・ウィリアム・スタンリーは、ヘンリー7世の侍従長に抜擢されたのである。