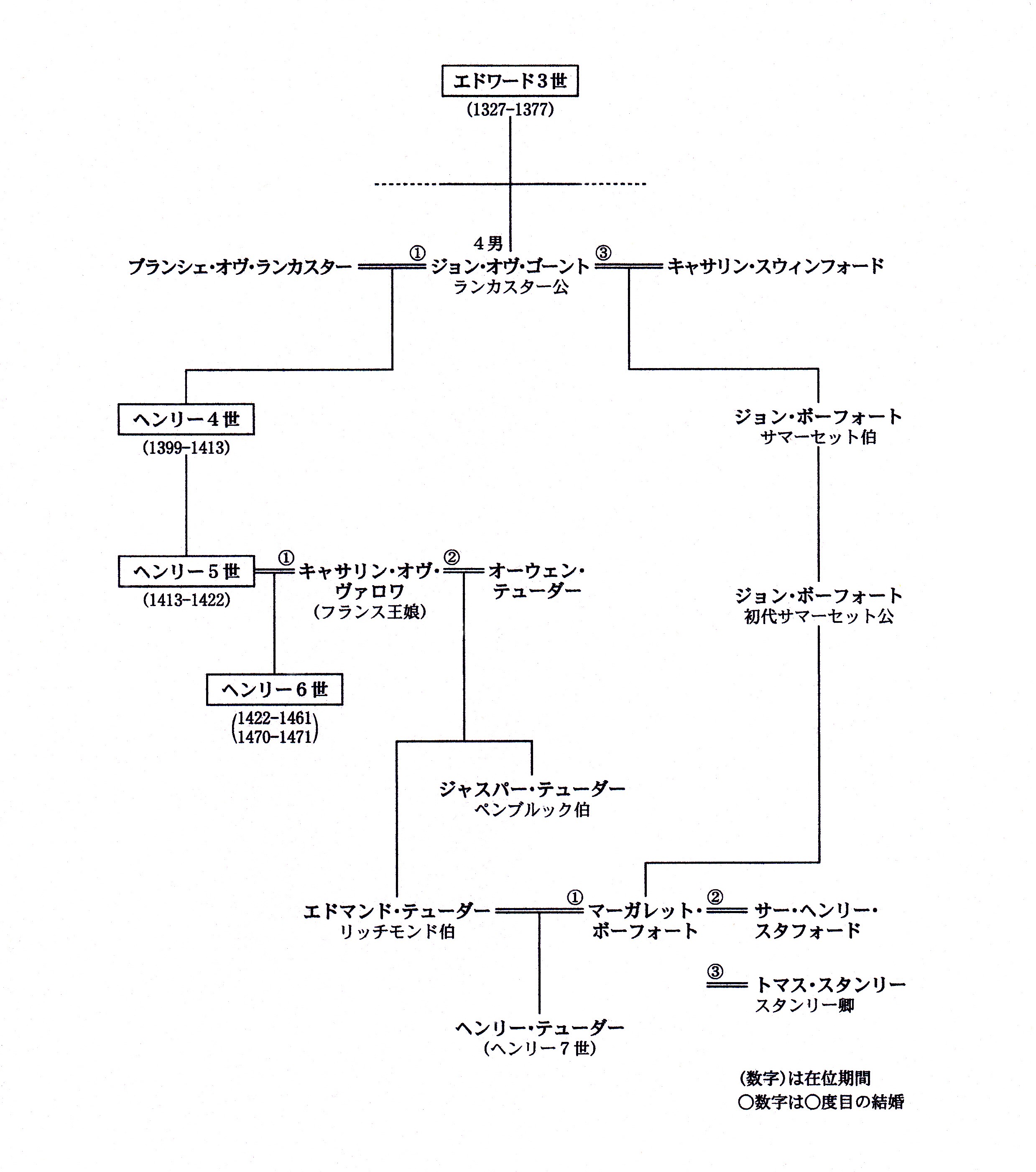

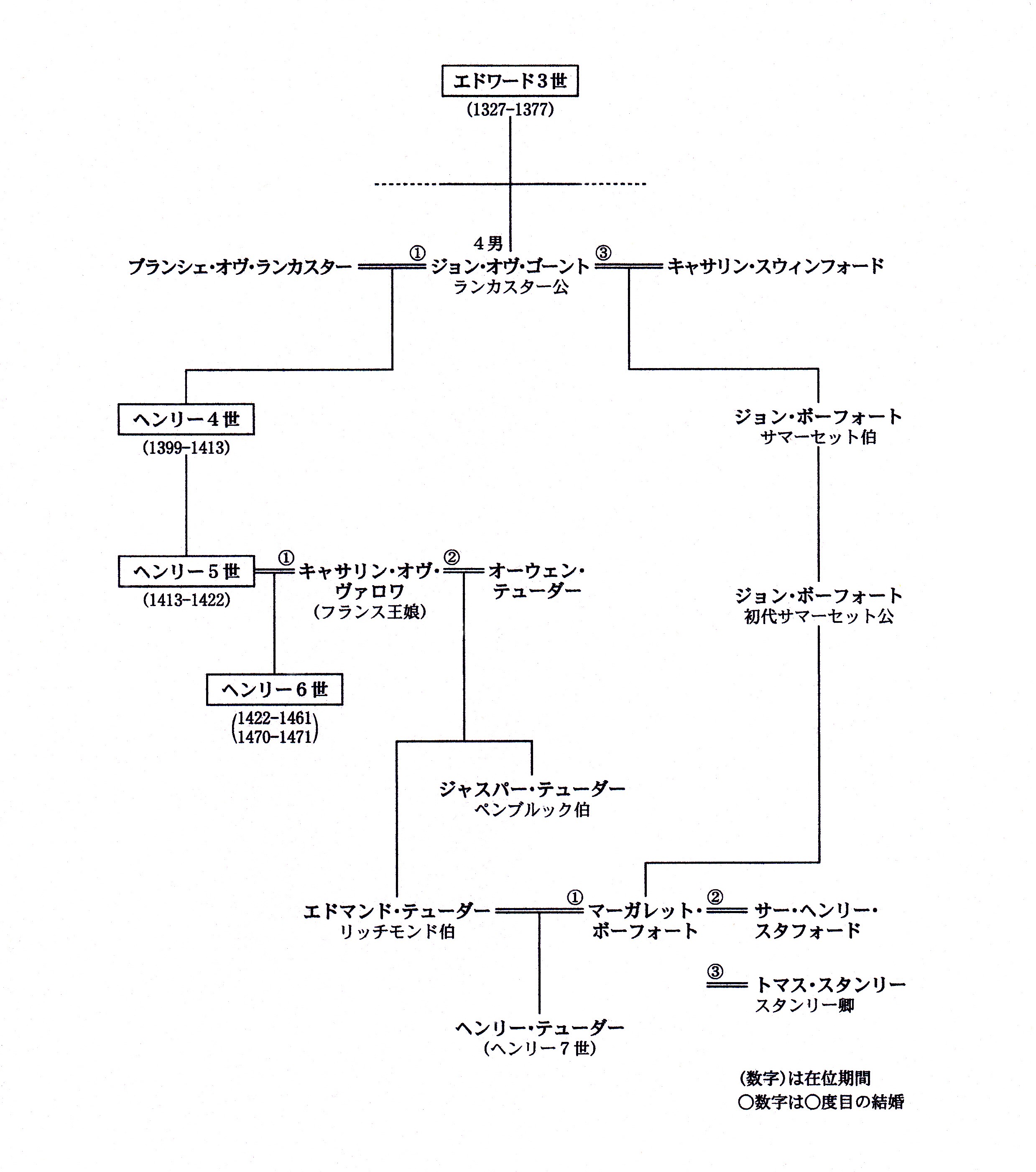

ヘンリー・テューダーとランカスター家との関係

リチャード3世の物語

第3章 ボズワースへの道

ヘンリー・テューダーの挑戦

1485年の春、リチャード3世の王妃アンが亡くなったころ、大陸では、ヘンリー・テューダーがふたたびイングランド侵攻の機会をうかがっていた。

初夏を迎えるころになると、両陣営の情報が、英仏海峡をさかんに飛びかうようになった。こうなるとリチャードにとっても、政治どころではなくなってきた。

反リチャード勢力はかれを簒奪者ときめつけ、かれの王権には正当性がないと、執拗に攻撃してきた。

しかしリチャードから見れば、ヘンリー・テューダーの王権主張こそ、正統性も正当性もないものだった。リチャードは、ヘンリー・テューダーとかれに加担する勢力とは、いずれ決着をつけるしかないと思った。それも政治的な駆け引きではなく、戦場でである。

ヘンリー・テューダーの家系をさかのぼると、ウェールズの族長につながる。先祖のなかには、黒太子やリチャード2世(在位1377-99)に仕えた者もいた。しかし、テューダー家は貴族階級ではなく、ジェントリーという、地方の地主階級で、とくに目立った存在ではなかった。

それが、ヘンリーの祖父オーエン・テューダーの代になってから急に羽振りがよくなり、目立つ存在になってきていた。

オーエン・テューダーは、皇太子時代のヘンリー5世がウェールズでのランカスター家への支持を拡大しようとしたとき、かれにうまく取り入ってランカスター家の宮廷人となった人物である。オーエンは口がうまく、抜け目のない要領のいい男だったという。のちのテューダー王朝のしたたかさは、このオーエンの性格を受け継いだものかもしれない。

オーエンは、口がうまければ手も早かったようである。

1430ごろ、イングランドの宮廷は一大スキャンダルで大騒ぎとなった。未亡人となっていた元王妃でヘンリー6世の母親になるキャサリン・オヴ・ヴァロワが、オーエン・テューダーとひそかに再婚していることが発覚したのである。しかもふたりのあいだには、エドマンドとジャスパーというふたりの息子までいたのである。

キャサリンの先夫ヘンリー5世は、フランスとの百年戦争のさなかの1422年に病死していた。彼女の再婚はそのあとのことなので、制度上の問題はまったくなかった。しかし、キャサリンは前フランス国王シャルル6世の娘であり、現フランス国王シャルル7世(在位1422-61)の妹、そして現イングランド国王の母親だった。

それにたいしてオーエンは、ウェールズ出身の一介のジェントリーにすぎなかった。いくら未亡人との結婚とはいえ、身分違いもはなはだしかった。しかも、子供までいたのである。その子供らは、フランス国王とも血がつながっているし、イングランド国王とは異父兄弟の関係にあった。かれらの存在は、事と次第によっては、お家騒動の火種にもなりかねなかったのである。

そのため、オーエンは捕らえられ、取り調べを受けるはめになった。一方、キャサリンは修道院送りとなった。

しかし、騒ぎはそれ以上には広がらず、ふたりともしばらくしてから自由になった。なにしろ、キャサリンは国王の母親であり、フランス国王の妹である。あまり粗末な扱いはできなかった。また、オーエンも要領よく弁解したに違いないとみられている。

気弱で性格の大人しかったヘンリー6世は、義理の弟たちを冷遇することもなく、逆に貴族に取り立てて兄弟づきあいをした。そして、兄のエドマンドにはリッチモンド伯爵位を、弟のジャスパーにはペンブルック伯爵位をあたえたのである。

ペンブルック伯となったジャスパー・テューダーは、その恩に報いるために、その後50年間以上もランカスター家につくしたという。

一方、リッチモンド伯となったエドマンド・テューダーは、初代サマーセット公ジョン・ボーフォートの娘マーガレット・ボーフォートと結婚したが、息子が生まれる数カ月前の1456年に、若くして亡くなってしまった。

その息子は1457年1月28日に生まれ、ヘンリー6世にあやかってヘンリーと名づけられた。かれこそ、のちにランカスター家の仇を討つことになる、ヘンリー・テューダーである。

ヘンリーが生まれたとき、母親のマーガレットはまだ14歳だったという。

彼女は、エドワード3世の四男ランカスター公ジョン・オヴ・ゴーントとかれの3度目の妻キャサリン・スウィンフォードとのあいだに生れた息子サマーセット伯ジョン・ボーフォートの孫にあたった。したがってマーガレットは、遠縁ではあったが、ランカスター公の血を引いていた。

しかし祖父のサマーセット伯は、母親がまだランカスター公の愛人だった時代に庶子として生まれていた。その後、母親が正妻となってからは、かれは嫡出子として扱われるようになったが、この家系には、ランカスター家の王位継承権は認められていなかった。

ところが、ランカスター本家の男子直系が断絶したとき、俄然この家系に、ランカスター家の王権奪還の最後の望みが託されたのである。

ヘンリー・テューダーとランカスター家との関係

ヘンリーは叔父のペンブルック伯に保護されて成長したが、子供のころからばら戦争に巻き込まれたことは、リチャードと同じだった。

1461年のタウトンの戦いでランカスター家が敗北すると、ペンブルック伯はフランスへ逃れ、領地を失うことになった。そして4歳のヘンリーは、ヨーク派のハーバート家にあずけられ、そこで育てられるようになった。しかしその後のことは、よくわかっていない。

1470年、ペンブルック伯ジャスパー・テューダーはランカスター派の中心となり、ウォーリック伯リチャード・ネヴィル、エドワード4世の弟クラレンス公ジョージらと手をむすび、エドワード4世にたいする反乱を起こした。そしてヘンリー6世の復位が実現すると、ヘンリー・テューダーも宮廷にもどることができた。

しかしそれもつかの間、1471年のバーネットの戦いとテュークスベリーの戦いでランカスター家が相次いで敗北すると、ヘンリーはペンブルック伯とともに、フランスへと逃れていった。

かれらはブリタニー公フランシス2世のもとに身を寄せたが、そのままブリタニー公の監視下におかれ、捕虜同然の生活をしいられるようになった。そして、ヘンリーは父の爵位リッチモンド伯を名のっていたが、このあと10年間、ブリタニー公とイングランドとの駆け引きに利用されたのである。

1483年の秋、イングランド国内の反リチャード勢力が「ヘンリーを国王に!」とバッキンガム公と反乱を起こした。このとき、ヘンリーはブリタニー公から船と戦士を借りうけ、イングランドへとむかった。しかし、この反乱は先に記したように失敗し、ヘンリーはイングランドの地を踏むことさえできなかった。

ヘンリーの野望は1度は打ち砕かれたが、かれには「リチャードは諸侯の支持を失いつつある、いずれかれの体制は弱体化する」と感じるものがあった。

そしてこの年のクリスマス、ヘンリーはレンヌ大聖堂に亡命者をあつめると、イングランド王権の奪還とヨーク家のエリザベスとの結婚を誓約した。

ヘンリーは、これまでは反乱に乗じて王座を得ようとしていたが、ついにイングランドの王冠を公然と要求し、これからは正面切ってリチャードに挑戦すると宣戦布告したのである。

しかし、ヘンリーが王位の要求をはっきりさせたことは、かれの立場も微妙に変化させることになった。ブリタニー公は、リチャードからのヘンリー引き渡しの要求に応じる動きを見せはじめたのである。こうなると、この亡命先も、ヘンリーにとっては安全ではなくなってきた。

「ヘンリーはいくらになるか」とブリタニー公が値踏みをしているとき、ヘンリーは取巻きとともにブリタニー公領を脱出し、フランス国王領へと逃れていった。イングランドからの亡命者らも、そのあとを追った。

フランス国王シャルル8世(在位1483-98)は、ヘンリーを宮廷にこころよく迎え入れた。しかし、かれも本気でヘンリーを支持しているわけではなかった。対イングランド外交に利用しようという考えでは、ブリタニー公と同じだった。本腰を入れてヘンリーを支えるか、それともリチャードをいらつかせる交渉の材料にするか、だったのである。

ヘンリーは、シャルル8世のあいまいな態度に焦燥感をつのらせながらも、亡命者をあつめた。さらに、イングランド国内の同盟者と連絡を取り合い、侵攻の準備を進めていた。

ヘンリー・テューダー軍の進軍

1485年の5月ごろから、イングランドでは「ヘンリー・テューダーが侵攻の機会をうかがっている」といった話が、しきりに交わされるようになった。戦争がすぐそこまで迫ってきたのである。

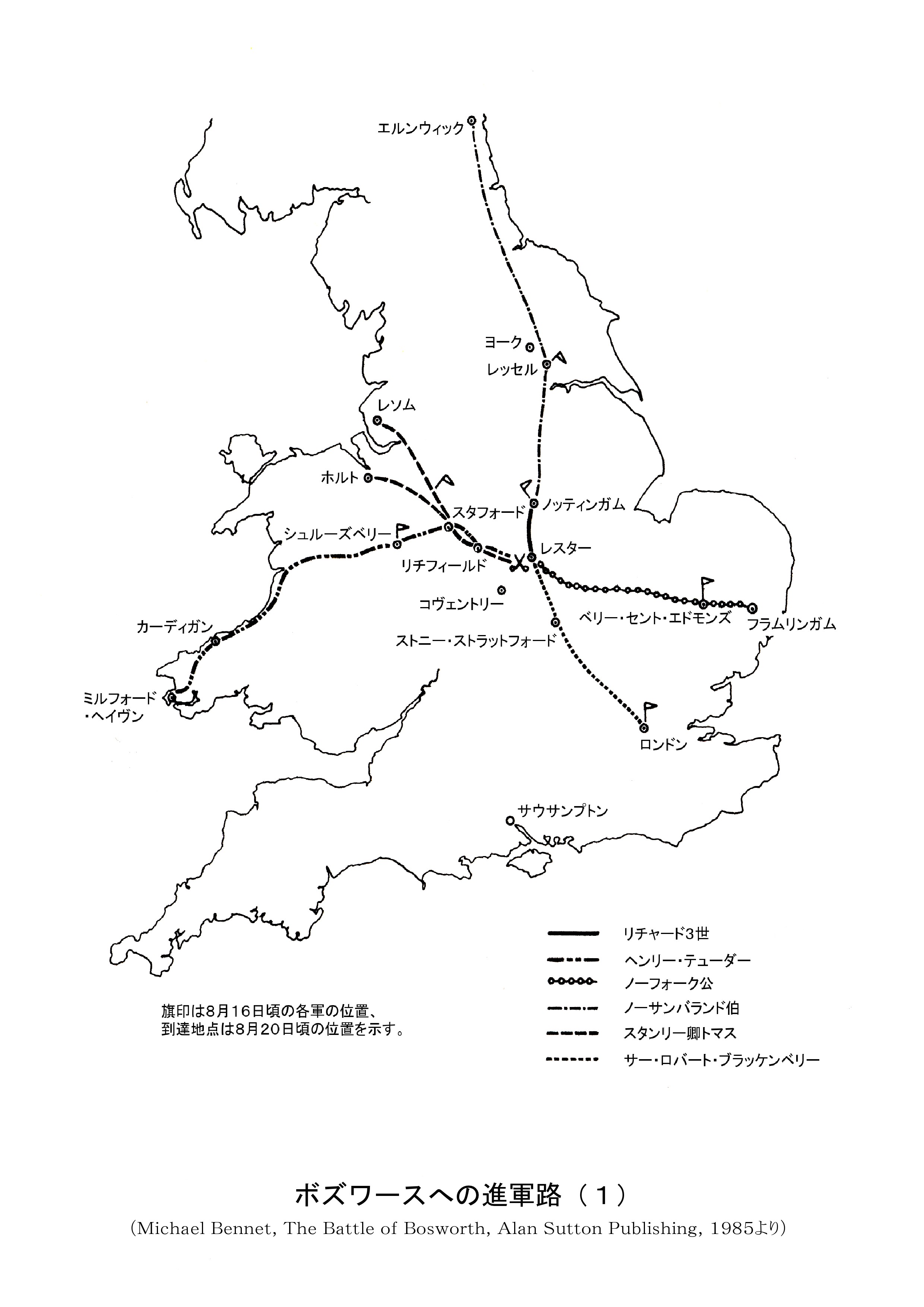

リチャードもヘンリーの侵攻を迎え撃つべく、準備をはじめた。かれは、今度の戦いは、おそらく最終決着をつける大きな戦いになるだろうと予感していた。ヘンリーはいったいどこから来るか。東か、南か、それとも西か。

5月、リチャードはロンドンを離れ、6月9日にイングランドのほぼ中央に位置する、ノッティンガム城に居を移した。

6月21日、かれはそこでヘンリー・テューダーの挑戦を受けて立つと宣言すると、各地の諸侯、騎士に兵の動員令を出した。

リチャードは、首都ロンドンの防衛をサー・ロバート・ブラッケンベリーにまかせ、かれにかなりの兵力をあたえることにした。

ノーフォーク公ジョン・ハワードには、かれの本拠地であるサフォークのフラリンガムで待機させ、東部からの侵入にそなえさせた。

スタンリー卿トマスはあまりあてにできなかったが、かれにはかれの本拠地であるランカシャーのレソムで、北西部での警戒にあたらせた。

南部の海岸線の警戒には、リチャードの親しい友人であるラヴェル子爵フランシス・ラヴェルをあてることにした。そして、かれには海軍の指揮権をあたえ、サウサンプトンに派遣した。これで、まずはヘンリーがどこから侵入しようとも、迎え撃つ準備はできた。

リチャードが得ていた情報では、ヘンリーはウェールズの南西部のペンブルックシャーのミルフォード・ヘイヴンか、ウェールズ南部のセヴァーン川の河口あたりに上陸する可能性が高かった。そこはテューダー家のふるさとに近く、ヘンリーが住人や郷士の支持を期待できたからである。

そこでリチャードは、ウェールズ南部の海岸線の監視を強めていった。

7月になると、イングランド中が開戦前夜のような異様な雰囲気に包まれていた。

一方ヘンリー・テューダーは、この年の早いうちからシャルル8世の支持をとりつけ、支援を引き出すことに成功していた。そしてノルマンディーのルーアンに移動すると、そこで船や戦士、武器の準備をはじめていた。

イングランド侵攻の時期としては、英仏海峡の春の大しけが収まったころを狙っていた。おそらくこのころには、リチャードの王妃アンが死亡したことや、「リチャードが姪のエリザベスと結婚しようとしている」といった噂も、ヘンリーの耳に入っていただろう。

かれの1度目のイングランド侵攻計画は、あまりにも準備不足だった。それと、反リチャード勢力の反乱をあてにしすぎていた。

しかし、今度は失敗するわけにはいかなかった。これが最後のチャンスになるかもしれないからである。ヘンリーには、金もなければ、人もいなかった。あるのは、ランカスター家の血を引いているという誇りだけだった。

それにたいしてリチャードは、諸侯の支持を失いつつあるとはいっても、かつてないほどの強大な力をもったイングランド王だった。

春の大しけの季節が終わるころになると、ヘンリーとイングランド国内の反リチャード勢力は、英仏海峡をはさんで、頻繁に情報のやりとりをするようになった。

一方リチャードも、フランスに潜り込ませたスパイを使って、ヘンリーの上陸作戦を探っていた。

イングランド国内では、5月3日、スタンリー卿トマスとその弟サー・ウィリアム・スタンリー、それにそれにサー・ギルバート・トールバットらが集まり、「リチャードにつくか、ヘンリーにつくか」で密談をかさねていた。そしてかれらは、当面はリチャード支持の態度を示すが、最終的にはヘンリー支持にまわることを確認し合っていた。そこには言うまでもなく、ヘンリーの母親マーガレット・ボーフォートの精力的な働きかけがあったと考えられている。

彼女は、夫リッチモンド伯エドマンド・テューダーに先立たれたあと、ヘンリーがまだ子供のころに、エドワード3世の血を引くサー・ヘンリー・スタフォードと再婚をしていた。その後、マーガレットはふたたび未亡人となったが、1482年には、じつは大物貴族のひとりであるスタンリー卿トマスと再々婚をしていた。彼女はそのころ39歳前後だったが、「いずれは息子を国王に」との野心から、すでにスタンリー卿を取り込んでいたのである。

6月始め初めごろ、ヘンリーのもとに、「イングランド国内の大物貴族がヘンリー支持にまわるだろう」という知らせが届いた。

これをうけてヘンリーと亡命者たちは、イングランド侵攻の最終決断を下すことができた。あとは、いつフランスを出港するかだけだった。その時期を左右したのは、イングランドの天候だった。ヘンリーとかれの同盟者たちは、イングランドの地が夏の太陽で乾燥するのを待つことにした。

イングランドの初夏の天気は変わりやすく、よく雨が降る。晴れていると思っていても、すぐににわか雨がやってくる。雨があがって日が射したと思ったら、また通り雨がやってくる。これのくりかえしである。地面はいつも濡れている。そんなところを騎乗して進軍したら、馬はぬかるみに足を取られてしまう。天気が安定してくるのは、7月になってからである。そして、地面が乾くのを待つのである。

8月1日、ヘンリー・テューダーはわずかな手勢と傭兵をひきいて、セーヌ川の河口を出港した。船団は英仏海峡を静かに渡ると、イングランドの南岸に沿って西へとむかった。

ヘンリーとともに海を渡ったのは、オックスフォード伯ジョン・ドゥ・ヴィアと、ヘンリーの叔父ペンブルック伯ジャスパー・テューダーだった。

ヘンリー軍のイングランド兵は、亡命者を入れても5百に満たなかった。あとは、シャルル8世の援助で雇った2千ほどの傭兵だった。そのほとんどはフランス人で、そこに少数のスコットランド人が入っていた。これがフランスを発ったときのヘンリー軍の全兵力で、合わせても2千5百足らずだった。ヘンリーは、とにかくこの兵力でイングランドに上陸し、あとは、テューダー家ゆかりのウェールズと、イングランド北西部の支持者が駆けつけてくることに期待するだけだった。

このころ、イングランドにいたヘンリーの母親マーガレットは、ランカスター家に残された金をかき集め、それをばらまいては、懸命になって息子への支持をあつめていた。

ヘンリー軍の船団は、コーンウォール半島の先端のランズエンドをまわると、北上してウェールズをめざした。そして8月7日、ウェールズ南西部、ペンブルックシャーのミルフォード・ヘイヴンの沖に、その姿を現わした。

テューダー家のルーツは、ウェールズ最西端のセント・デイヴィッズにあった。ヘンリーの体に流れているウェールズ人の血は4分の1だったが、かれはそれ以上にウェールズ人であることを意識し、誇りに思っていた。

雄大なペンブルックシャーの海岸線が見えてきたとき、ヘンリーの血は激しく沸きかえった。かれは14歳でフランスに亡命し、その後、10年間以上も屈辱的な亡命生活に耐えてきた。そのあいだには、イングランドとフランスの政治的駆け引きに利用されることもあった。そのヘンリーにとって、亡命時代の鬱屈した思いを一挙に晴らすときがきたのである。

しかしヘンリーには、不安もあった。一時、ランカスター家が王権を奪還したときがあったとはいえ、この20年間以上のヨーク家の王権のもとで、ウェールズ南部の政治的状況がすっかり変わってしまったかもしれないからである。はたして、どれだけの支持者が集まってくるか、ヘンリーには予測ができなかった。

いま、目の前に広がるペンブルックシャーは、ウェールズの南西部の端っこに位置し、見捨てられたような、ひと気のないところである。リチャードの強大な力も、ここまでは及んでいないだろう。上陸して最初の拠点とする場所としては最適だった。

ヘンリーは日没を待ってミルフォード・ヘイヴンの広い湾に入り、西側の最初の入り江に船を停めた。それから、かれは興奮して上陸した。そこでは、支持者のひとりであるリース・アプ・トマスが出迎えてくれることになっていた。

しかし、そこには誰もいなかった。

そのころリースはというと、ヘンリーの力をまだ計りかねていた。そしてリチャードを恐れて、態度を決めかねていたのである。

ヘンリーは、ミルフォード・へイヴン湾に突き出た岬にあるデイル城に入った。そこでかれは、軍の士気を高めるために、かれにつき従ってきた者、数名に騎士の称号をあたえた。

その夜ヘンリーは、ウェールズの血縁者や知人、友人に手紙を書いた。かれはそのなかで、ウェールズの栄光とその復活のために、ウェールズの旗「赤いドラゴン」のもとに結集するようにと訴えた。その手紙は、古代ケルトの時代からつづいてきた誇り高いウェールズ人の、心のもっとも奥深いところに響くものだったという。

それからヘンリーは、これからの進路について側近たちと話し合った。

ロンドンをめざすには、ミルフォード・ヘイヴンからウェールズ南部を通り、まっすぐ東へ進むコースがもっとも近かった。しかしこのコースは、リチャードがもっとも警戒している可能性があり、危険だった。

そして、ヘンリーに届く情報も混乱していた。ヘンリー支持にまわったはずのリース・アプ・トマスやサー・ウォルター・ハーバートらの動きも、どこかおかしかった。かれらが「リチャードについた」とか、「ヘンリーを待ち伏せている」といった知らせも入ってきていた。

そこで、ヘンリーは軍を増強する必要もあったことから、北へ大きく迂回するコースをとることにした。そして進軍しながら、ウェールズの中部と北部の、イングランドの北西部の支持者を呼び込むことにした。

8月8日、ヘンリーはミルフォード・ヘイヴンから北へむかった。そして、ハーヴァーフォードウェスト、カーディガンと進んで海岸線にでた。さらに、海岸線に沿ってランバーダーン、マチンリスへと進路をとると、そこからウェールズの屋根カンブリア山地を越えて、ウェルッシュプールをめざした。

ヘンリー側につくと約束していたリース・アプ・トマスはというと、手勢を引きつれて、ヘンリー軍に沿うようにして移動していた。しかし、かれはすぐには合流してこなかった。そうすることで、かれは自分の値段をつり上げていたのである。

リース・アプ・トマスは、ヘンリーが勝利したときのウェールズ総督代理の職をとりつけると、ようやくヘンリー軍に合流してきた。

北ウェールズからは、ヘンリーの血縁者や部族長が、兵をひきいて駆けつけてきた。ハーバートもようやく、ウェールズ南東部の一隊を引きつれたやってきた。

ウェルッシュプールに入ったころには、ヘンリー軍は当初の2倍、約5千にふくれあがっていた。

8月15日、ヘンリーはセヴァーン川に沿って下り、イングランドに入った。そして最初の町シュルーズベリーに降伏を迫った。

ペンブルックからノッティンガムまでは約350キロメートルある。ペンブルックの保安隊長リチャード・ウィリアムズからの「ヘンリー・テューダーが上陸した」との第1報は、早馬で4日目にノッティンガム城のリチャードのもとに届いた。

リチャードは6月に1度、ヘンリーの侵攻にそなえた動員令を出していた。しかしこれはまだ、出動準備的なものだった。だが、今度はちがった。ヘンリーはすでにイングランドに上陸し、王権を要求して進軍中なのである。

8月11日、リチャードは各州の長官や司令官と諸侯に、あらためて緊急動員令を出した。そのあいだにも、「ヘンリー軍は小規模」、「上陸に呼応した蜂起はない」、「ヘンリー軍は北に向かっている。それを国王軍の捜索隊が追尾している」と、つぎつぎと伝令がもたらす知らせが入ってきた。

ヘンリー側についたリースやハーバートからは、「蜂起など馬鹿げている」と、リチャードをあざむく報告が入ってきた。ところが、リチャードはこれを信じ、楽観的になってしまった。緊急動員をかけたものの、ウェールズに配備した国王軍で十分だろうと思ったのである。

歴戦の勇士として、リチャードはつねに果敢に行動してきた。しかし、かれが「ヘンリー上陸」の知らせを受けてから動きだすまでには、時間をかけすぎているように思える。これには、かれが2年近く前にあった反リチャード勢力とバッキンガム公の反乱を、簡単に鎮圧できたことが影響していた。リチャードは、今回のヘンリーの・テューダーの挑戦も、簡単に粉砕できると考えていた、と分析されている。

リチャードが、リースとハーバートがヘンリー側に寝返ったことに気がついたのは、8月15日ごろだった。それに激怒したリチャードは、寝返りがつづくことを警戒した。

ラヴェル子爵フランシス・ラヴェルとスクロウプ・オヴ・ボルトン卿ジョン・スクロウプらは、早いうちからのリチャードの支持者で、信頼ができた。

リチャードがもっともあてにしていたのは、ノーフォーク公ジョン・ハワードだった。そのノーフォーク公がフラリンガム城で出動命令を受けたのは、8月13日のことだった。かれは3日で軍備をととのえると、レスターでリチャードの国王軍と合流するために出陣していった。

北部にいたふたりの実力者、すなわちノーサンバランド伯ヘンリー・パーシーとスタンリー卿トマス・スタンリーの動きは鈍かった。

ノーサンバランド伯は、北部諸州での兵の招集をまかされていたが、熱心ではなかった。かれは、選択肢を広げておきたかったのである。そのためかれは、国王軍に出す兵の数を意図的に少なくし、自軍の兵を温存していた。さらに故意になのか、かれは時間をかせぐように、ゆっくりとノッティンガムへ向かっていた。

スタンリー卿トマスは、すでにヘンリーと通じていて、かなり以前からヘンリーのイングランド侵攻計画を知っていた。かれはリチャードから、息子のストレインジ卿ジョージ・スタンリーをノッティンガムに残すという条件で、自領であるチェシャーへの一時帰郷の許可をもらっていた。しかし、スタンリー卿はそのまま自領に居つき、リチャードのもとに戻ろうとしなかった。そこで不承ながらもリチャードは、かれをイングランド北部での警戒にあたらせたのである。

中世の軍隊

ここで、当時の軍隊について触れておくことにする。

中世のヨーロッパの国は、イングランドにかぎらず、大規模な常備軍というものを持っていなかった。国王は軍隊が必要になると、諸侯や騎士に動員令を出して兵を召集し、軍隊を編成していた。

フランスでは、軍隊の中心は、金で雇われた戦争請負人すなわち傭兵だった。しかしイングランドの軍隊では、諸侯が領内で召集した兵が中心になっていた。国王から兵の動員令をうけた諸侯は、家臣やその従者と「メン・アット・アームズ」とよばれた武装農民の召集兵で軍隊を組織し、それを引きつれて国王のもとに馳せ参じていた。

ここにでてきたメン・アット・アームズとは、ヘンリー2世(在位1154-1189)が1181年に定めた「武器保有法」で武器の保有が許された農民のことである。かれらは、農民とはいっても自分の土地を持つ比較的裕福な独立自営農民で、領主と農奴との中間の階層に位置していた。かれらは、自前の甲冑と武器の保有を許されていたが、それと引き換えに、いざという時には軍務につく義務を負っていた。そのためかれらには、武器を使いこなせるようにと、常日頃から訓練に励むことも課せられていた。

兵の動員令が出されると、地方の下級貴族や騎士は、自領でメン・アット・アームズを召集し、従者を引きつれて、かれの仕える一段上の貴族のもとに馳せ参じた。その貴族は、こうして集まってきた戦士を引きつれて、さらにもう一段上の大物貴族のもとに馳せ参じた。大物貴族は、これを一大軍団にまとめ上げ、国王の命令で軍事行動を起こしたのである。

したがって動員令を出しても、軍隊を編成して行動に移すまでには時間がかかった。この過程で駆け引きもあり、パワー・ブローカーとよばれた大物貴族は、これを国王との取り引きに使ったのである。

こうしてみると、当時のイングランドの軍隊は、私的な主従関係でむすばれた民兵の集合体ともいえるものだった。

したがって国王でさえ、自由に動かせる軍隊は、自領で召集した直属の軍隊だけだった。そしてこの直属の軍隊も、兵を召集する点では、一封建領主とおなじだった。古来の家臣やその従者、館で働く使用人や自領のメン・アット・アームズがたよりだった。最後まで信頼できるのはかれらだったが、動員できる数はかぎられていた。かれらは、あくまでも国王の警護隊的な存在だった。したがって戦いに必要な兵力は、諸侯がどれだけ国王の要請に応じて兵を召集してくるかにかかっていた。

大物貴族になると、動員できる兵力が戦争の行方を左右するほど大きくなった。その結果、戦わずして勝敗が見えることもあった。国王といえども、かれら軍隊を自由に動かせるわけだはなかった。それゆえにこれらの大物貴族の出方次第では、国王でさえ危うくなった。国王としては、かれらをいかにして自分に引きつけておくかが課題だったのである。

エドワード3世(在位1327-1377)は、このメン・アット・アームズを中心とした軍隊を、フランスとの百年戦争での兵力確保に、もっとも効果的に使ったとされている。

しかし、かれらは本来、農民なので、戦いが終われば、早々に軍隊を解散してかれらを家に帰さなければならなかった。長期間、拘束しているわけにはいかなかったのである。

ところが、百年戦争が長引いてくると、長期にわたって軍務につける兵士が必要になってきた。こうして生まれたのが、「カンパニー」とよばれる傭兵団である。

カンパニーの担い手には、下級貴族や騎士の子弟や従者がなった。かれらは、カンパニーを抱える雇い主の貴族から賃金をもらい、長期間の軍務につく職業軍人だった。かれらの直接の報酬は少なかったというが、戦争がうまくいけば、その見返りは大きかった。無銭宿泊に無銭飲食ができ、敵地では掠奪三昧だったからである。さらに、敵将を捕らえれば、莫大な身代金をせしめることもできた。掠奪品や身代金の一部は、当然、カンパーニーを抱えている貴族の懐にも入った。

ところが、いったん戦争がおさまると、カンパニーもお払い箱だった。そうなると、軍人たちは甘い汁が吸えなくなった。カンパニーだけでなく、かれらの雇い主である貴族たちの懐にも、入ってくるものがなくなり、貴族たちにも不満がでてくることになった。こうなると「ちょっくら、ひと稼ぎしてくるか」と、また掠奪戦争をはじめることになる。

イングランドのフランスにたいする百年戦争は、当初はフランスの王権主張という大義名分があった。しかしこの戦争は、しだいにイングランド貴族や職業軍人の不満解消のための、掠奪戦争に様相を変えていったとされている。

カンパニーは、本来は傭兵であるから、雇い主との自由契約で成り立っていた。しかしばら戦争のころから、雇用関係が固定化してきた。そしてかれらは、雇い主である貴族のお抱え軍人となり、「リテイナー」――従臣――とよばれる家臣の一部になっていった。

各陣営の動き

ヘンリー・テューダーがフランスからひきいてきた軍隊は、亡命イングランド人とフランス人の傭兵が中心だった。ウェールズに上陸してから駆けつけてきた者は、ヘンリーとつながりのあるウェールズ人が中心だった。

ヘンリー軍がイングランド領に入ると、そこに駆けつけてくる者はほとんどいなかった。また、ヘンリー支持の蜂起が起こりそうな兆候も見られなかった。

ヘンリー軍がシュルーズベリーに達したとき、そこの代官ジョン・ミトンは形ばかりの抵抗を見せたが、すぐに降伏して町の城門をあけた。これは、事前にサー・ウィリアム・スタンリーやサー・ギルバート・トールバットらの働きかけがあったからだった。しかし、町にはヘンリー軍を歓迎するムードはまったくなかった。フランス人とウェールズ人で構成されたヘンリー軍は、イングランド人の目には奇異に映り、侵略軍に思えたからである。

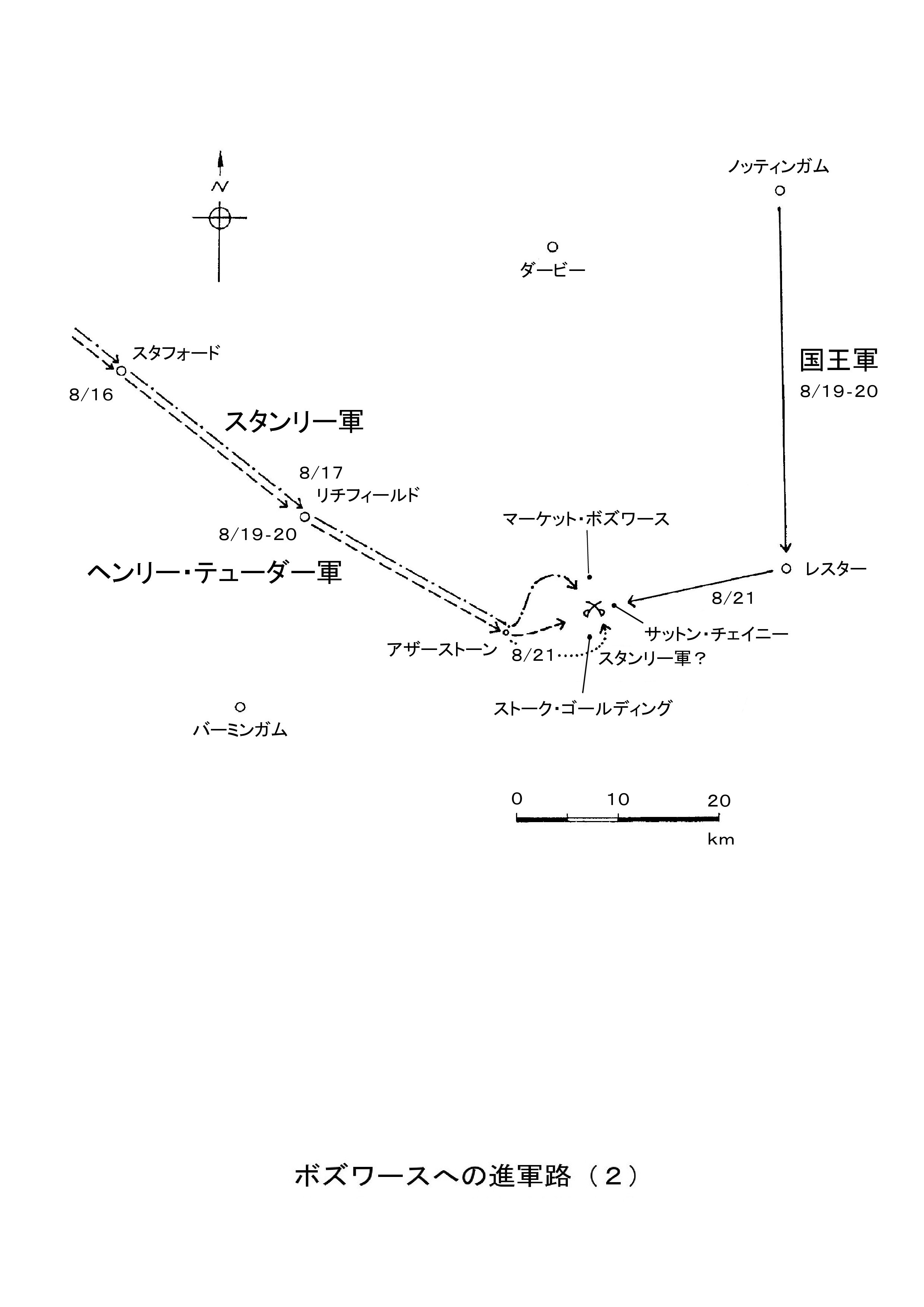

シュルーズベリーからロンドンへは、ローマ街道のウォトリング街道がまっすぐにつづいていたが、ヘンリーはこのコースはとらず、さらに東へとむかった。かれはこの進路をとることで、北から南下してくるスタンリー卿を呼び込むことと、万一にそなえたウェールズへの退路を確保しておいたのである。

ヘンリー軍がニューポートまで進軍したとき、ヘンリーのもとに、サー・ギルバート・トールバットが5百の兵を引きつれて駆けつけてきた。これは、イングランドに入ってからの、初めてのまとまった数の援軍だった。

サー・ギルバートは、リチャード派の若き2代シュルーズべリー伯ジョージ・トールバットの叔父で、イングランド中部のシュロップシャーやダービーシャーのジェントリー階級に強い影響力をもっていた。かれはスタンリー家にも近く、スタンリー卿らと連絡をとりあっていた。サー・ギルバートは、甥とはちがって、ヘンリー側についたのである。

「ヘンリー、ウェールズに上陸」の知らせがリチャードに届いたころ、スタンリー卿トマスも、その知らせをチェシャーで受けていた。そして、リチャードからの緊急動員がかけられる前から軍備をととのえ、8月15日には軍を動かしていた。

そして、スタンリー家の動きは慎重だった。兄のスタンリー卿と弟のサー・ウィリアム・スタンリーは、緊密に連絡を取り合いながら、別々に行動していた。

弟のウィリアムは、ヘンリー軍と並行するように、ウェールズ北部の町ホルトからナントウィッチへと進んだ。

一方、兄のスタンリー卿トマスの動きは慎重で、その真意が読み取れないものだった。かれは軍をマンチェスターから南下させると、弟よりもさらに東のコースをとり、ニューカースル・アンダー・ライムを経てスタフォードへと進み、8月17日にはリチフィールドに達していた。

そのあとヘンリー軍がリチフィールドまで来たときには、スタンリー卿の軍はすでに先に進んでいた。

ところで8月16日の夜、サー・ウィリアム・スタンリーがスタフォードで野営していたヘンリー軍を訪れ、ヘンリー・テューダーと会談をしていた。そしてふたりは、今後の進路について打合せをした。

このころからサー・ウィリアムは、兄のスタンリー卿とはちがって、臆することなくヘンリー支持の立場を鮮明にしていた。そして、外見上はリチャード支持の姿勢をとる兄スタンリー卿とヘンリーとのあいだの連絡役をしていたのである。

ヘンリー軍はここまで、240キロメートルにおよぶウェールズの険しい山道を行軍してきた。そのため、兵の疲労が激しかった。そこで、ヘンリーは進軍を遅らせ、兵を休めて態勢を立て直すことにした。そしてそのあいだに、スタンリー軍が先にミッドランズ地方へ進むことにした。

このころのスタンリー兄弟の動きは、じつはよくわかっていない。ふたりは合流したのか、それともこれまでのように別行動をとったのか。

スタンリー卿の動きは、ノッティンガムから南下してくるリチャードと東進してくるヘンリー軍とのあいだに、割って入るようなものだった。この動きは、両陣営にとって、どうとでも取れる、やきもきさせるものだった。スタンリー卿がリチャード側についたととれば、国王軍を出迎えて、その前衛となるように見えた。しかしヘンリー側についたととれば、ヘンリー軍の前衛となって、国王軍の前に立ちはだかるようになるのである。

ヘンリー軍がリチフィールドに近づくと、スタンリー卿はそこを明け渡し、東のアザーストーンに入った。そこは、東進をつづけるヘンリー軍を、国王軍が阻止する地点でもあった。

リチャードが国王軍をノッティンガムからレスターに移動しようとしていたころ、リチャードのもとに留め置かれていたスタンリー卿の息子ストレインジ卿ジョージが、逃亡を企てて捕らえられた。かれは問い詰められると、叔父のサー・ウィリアム・スタンリーと、サー・ジョン・サヴィジがヘンリー軍に加わろうとしていることを白状した。しかし父のスタンリー卿は、かならず国王軍に加わるはずであると主張した。そしていまの父の動きは、ヘンリー軍がロンドンに進軍するのを阻止するための作戦だと弁解した。

いまのリチャードにとっては、スタンリー卿は宣戦布告したヘンリー・テューダーよりも気がかりな存在だった。ヘンリーの寄せ集めの軍隊など、リチャードの強大な軍隊にしてみれば物の数ではなかった。簡単にひねりつぶせるはずだ。しかしそれは、スタンリー卿がヘンリー軍に加わらず、少なくとも中立でいることが前提だった。

ノーサンバランド伯の軍隊は、8月19日になって、ようやくノッティンガムの国王軍に合流してきた。

リチャードはこれ以上、遅れることができなかった。サー・ロバート・ブラッケンベリーとノーフォーク公ジョン・ハワードが、レスターで待っていたからである。そこでリチャードは、8月19日ないし20日にノッティンガムを発ち、その日の日没までにレスターに入った。そして、ここで国王軍を結集し、戦闘態勢をととのえるつもりだった。

レスターに集結したのは、ノーフォーク公とその息子サリー伯トマス・ハワード、ノーサンバランド伯ヘンリー・パーシー、リチャードの姉エリザベスの息子リンカン伯ジョン・ドゥ・ラ・ポール、2代シュルーズべリー伯ジョージ・トールバット、サー・ロバート・ブラッケンベリー、それに北部、南部からの諸侯や騎士だった。ケント伯エドマンド・グレイ、ウェストモーランド伯ラルフ・ネヴィル、ダドリー卿ジョン・ダドリーらもいた。そうそうたる面々だった。しかし、合戦時の戦闘能力があてにできる者たちとばかりともぎらなかった。

ここで各陣営の兵の数であるが、資料によってかなり幅がある。たとえば、国王軍は少なく見積もった数字では7千、多いものでは17万にもなる。ヘンリー軍については、それぞれ5千と7万、スタンリー軍については3千と2万になる。

兵の数を多く見積もったものには、誇張されたものが多いという。とくに国王軍の数字については、ヘンリー軍の奮戦ぶりを強調するあまり、かなり過大に記されているとも言われている。

実際のところは、国王軍が約1万2千、ヘンリー軍とスタンリー軍がそれぞれ約5千ずつだったとするのが妥当なようである。

国王軍のほとんどがレスターに集結していたが、スタンリー兄弟はまだやってこなかった。

リチャードは、スタンリー卿に国王軍へ合流するようにと伝令を飛ばした。

しかしスタンリー卿は、リチャードの要求をはぐらかしつづけた。かれは、息子のストレインジ卿が人質となっているので、あからさまにヘンリー側に寝返ったと取られてはまずかった。しかし、それをカモフラージュするように、積極的にリチャード支持で動くそぶりも見せなかった。スタンリー卿は、いつまでもあいまいな態度をとりつづけ、リチャードをいらつかせていた。

しかし、この時代を生き抜くためには、あいまいな態度をとることも、政治的な意味合いでは必要だった。スタンリー一族の長である、奸智にたけたスタンリー卿トマスは、リチャードだろうがヘンリーだろうが、自分をもっとも高く売り込み、スタンリー一族が生き残る道を探っていたのである。

それにしてもスタンリー卿の動きは、リチャード側についた者を疑心暗鬼にさせていた。そのため、2年前のバッキンガム公の反乱のときに公を裏切ったかつてのかれの家臣や北西部の有力者のなかには、国王軍から離れて、ヘンリー側に寝返る者もでてきた。

またスタンリー卿の動きは、リチャード側のみならず、手勢を引きつれてヘンリー軍に駆けつける者にも戸惑いをもたらしていた。「スタンリー卿は何を考えているのだ。いったい、どっちにつくつもりなのだ」と。

ヘンリー軍は、8月20日もしくは前日の19日に、リチフィールドに入ったようである。

スタンリー卿にひきいられた軍の動きには、リチャードも気になっていた。スタンリー卿は、ヘンリー軍の先払いをするかのように、少しずつその前を進んでいた。スタンリー軍がリチフィールドからアザーストーンに移動すると、そのあとにヘンリー軍が入った。何かがおかしかった。